A mudança do clima na perspectiva do Brasil

Nenhum assunto merece mais atenção, hoje, em escala global, do que a mudança do clima. O motivo é claro: a ciência confirma evidências do aquecimento global bem como o fato de que ele decorre significativamente da ação do homem. Os relatórios do International Panel on Climate Change, de 2007, são explícitos: as emissões históricas de gases de efeito estufa, geradas pelos países desenvolvidos desde a Revolução Industrial, e, sobretudo, derivadas do uso de energia fóssil, são as principais responsáveis pelo aumento das concentrações daqueles gases na atmosfera; e a manutenção ou o aumento dos níveis atuais de emissão acarretarão alterações ainda maiores no sistema climático.

A concentração de gases de efeito estufa na atmosfera atingiu um ponto capaz de alterar, por muitos anos ainda, o clima e a forma como viveremos. Os efeitos para o presente e para o futuro próximo já são reais e inescapáveis. Salvaguardar o futuro passou a ser o objetivo realista; adaptar o presente é um imperativo emergencial. Assegurar a prosperidade global passou a ser um desafio muito maior, a comportar múltiplas dimensões – política, jurídica, cultural, econômica e estratégica. Em jogo estão não só as condições para a vida na terra, mas as próprias condições em que as atividades humanas são exercidas.

Apesar de sua ampla discussão e do grande interesse da sociedade, a temática da mudança do clima revela nuanças técnicas e políticas que não raro traem a compreensão mesma das pessoas mais atentas à ciência e à evolução das relações internacionais. O caráter inequívoco da mudança do clima suscita duas questões: qual a resposta política que as sociedades estão preparadas para dar às evidências científicas sem comprometer ainda mais o futuro da humanidade? O que pode ser feito para amenizar seus efeitos nefastos sobre o planeta, em especial sobre os povos mais vulneráveis?

Para o Brasil, e para a maior parte da comunidade internacional, as respostas necessárias a essas indagações só podem ser encontradas por meio de ações concertadas dos Estados e das sociedades com base no regime internacional sobre mudança do clima, cujos pilares são a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e seu Protocolo de Quioto.

Parâmetros das negociações internacionais

A negociação do regime internacional sobre mudança do clima iniciou-se de maneira intensa e sistemática a partir do final dos anos 1980. Ela teve como marco a criação, em 1989, do Comitê Intergovernamental Negociador, por meio da resolução 44/212, da Assembléia Geral das Nações Unidas, co-patrocinada pelo Brasil. Esta resolução foi o primeiro passo para a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, aberta à assinatura dos governos na Conferência do Rio em 1992, e em vigor desde 1994. Em 1997, foi adotado o Protocolo de Quioto. Desde o início de sua vigência, em 2005, ele prevê metas específicas para a redução dos gases de efeito estufa por parte dos países desenvolvidos e daqueles com economias em transição (estes últimos são os países que abandonaram a economia centralmente planificada quando a Convenção foi negociada – 1990–1992).

A Convenção e o Protocolo reconhecem que os esforços para combate e mitigação do aquecimento global devem ser empreendidos com base na contribuição efetiva das sociedades para o aumento da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera decorrente da ação humana. É exatamente o emprego objetivo desse critério que faz de ambos instrumentos pioneiros para orientar a ação da comunidade internacional, com base no princípio geral de que o poluidor deve pagar.

A coluna vertebral do regime internacional sobre a mudança do clima é o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades dos Estados, consagrado no artigo 3º da Convenção. Este princípio não exime qualquer Parte – nem o Brasil – de adotar políticas e medidas para enfrentar a mudança do clima, conforme previsto pelo artigo 4.1 da Convenção. Apenas assegura a eqüidade no tratamento dispensado a cada país na formulação de respostas ao desafio da mudança do clima. A responsabilidade é comum porque quase toda atividade humana, em todos os países do mundo, gera emissões de gases de efeito estufa, e também porque, a médio e longo prazo, os impactos da mudança do clima afetarão todos os países. A responsabilidade é diferenciada porque alguns poucos países são responsáveis pela principal parcela das emissões históricas acumuladas na atmosfera desde a Revolução Industrial, as quais determinaram e continuarão a determinar o aumento da temperatura global. Segundo os dados disponíveis, a temperatura média global, em 2005, mostrou-se 0,7 ºC superior à de 1850. Desse aumento, 0,6 oC foi gerado pelos países desenvolvidos. Projeções para 2010 indicam que a parcela relativa de responsabilidade dos países desenvolvidos pelo aquecimento global acumulado será de 82%, enquanto a dos países em desenvolvimento será de 18%.

Não por acaso, a Convenção classificou no seu Anexo I os países desenvolvidos e aqueles com economia em transição. Os “países não-Anexo I” são todos os demais. A distinção das Partes na Convenção em países do Anexo I (com obrigações específicas de redução de emissões) e países não-pertencentes ao Anexo I (sem metas quantificadas de redução de emissões) traduz na prática o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas.

As metas de redução de emissões para os países do Anexo I foram acordadas no Protocolo de Quioto de 1997. Embora alguns argumentem que a Convenção não contém metas específicas, seu artigo 4.2.a estabelece que os países desenvolvidos devem demonstrar que “estão tomando a iniciativa no que se refere a modificar as tendências de mais longo prazo das emissões antrópicas em conformidade com o objetivo desta Convenção, reconhecendo que contribuiria para tal modificação a volta, até o final da presente década [isto é, ano 2000], das emissões antrópicas de dióxido de carbono e de outros gases de efeito estufa a níveis anteriores”. O artigo 4.2.b vai na mesma direção: os países do Anexo I devem informar sobre a projeção de suas emissões antrópicas no citado período, de sorte que “as emissões antrópicas de dióxido de carbono e de outros gases de efeito estufa não-controlados pelo Protocolo de Montreal voltem, individual ou conjuntamente, a seus níveis de 1990”. Em resumo, a Convenção estabeleceu uma meta de redução de emissões para que, no ano 2000, elas estivessem no mesmo patamar de 1990.

No Preâmbulo, a Convenção reconhece ainda que “a maior parcela das emissões globais, históricas e atuais de gases de efeito estufa é originária dos países desenvolvidos, que as emissões per capita dos países em desenvolvimento ainda são relativamente baixas e que a parcela de emissões globais originárias dos países em desenvolvimento crescerá para que eles possam satisfazer suas necessidades sociais e de desenvolvimento”. Segundo a Convenção, “os Estados devem elaborar legislação ambiental eficaz, que as normas ambientais, objetivos administrativos e prioridades devem refletir o contexto ambiental e de desenvolvimento aos quais se aplicam e que as normas aplicadas por alguns países podem ser inadequadas e implicar custos econômicos e sociais injustificados para outros países, particularmente para os países em desenvolvimento”.

Estes dois dispositivos são os fundamentos conceituais da atitude dos países em desenvolvimento em relação à mudança do clima, isto é, seu engajamento no esforço internacional para estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa deve ser compatível com suas necessidades sociais e de desenvolvimento. São os países em desenvolvimento quem mais sofrerá os impactos da mudança do clima, especialmente na agricultura, nas zonas costeiras e no regime de chuvas. Daí a importância das medidas de adaptação. Os critérios aplicados nos países desenvolvidos para a mitigação podem ser inapropriados à luz das necessidades dos países em desenvolvimento. O compromisso desses países de tomar a liderança no processo, isto é, de assumir metas de controle ou redução quantificada de emissões de gases de efeito estufa, significa evitar que o regime jurídico estabelecido pela Convenção limite o crescimento econômico dos países em desenvolvimento. De outra forma, congelar-se-iam as assimetrias econômicas, sociais e políticas que distorcem a ordem internacional e comprometem a própria segurança internacional além de contribuir para prolongar a fome e a miséria nos países em desenvolvimento.

Alcançar o objetivo último da Convenção – isto é, “a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático” – requer uma visão de longo prazo dos efeitos causados pelos níveis atuais de concentração dos gases de efeito estufa e uma perspectiva de curto e médio prazo para implantar as medidas para cumprir aquele objetivo. Não se trata apenas de assegurar o equilíbrio ambiental ameaçado pelos impactos adversos que resultarão da mudança do clima; tão importante quanto isso é adotar padrões sustentáveis de produção e consumo, mediante o uso de novas tecnologias que emitam menos ou que auxiliem a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, promovendo o desenvolvimento sustentável. Sobressai, aqui, a necessidade de ações concertadas que permitam aos países em desenvolvimento minimizar os impactos adversos das políticas e medidas de resposta à mudança do clima adotadas pelos países que têm a obrigação de reduzir emissões. Para isso, impõe-se a demonstração inequívoca da vontade política por parte dos países do Anexo I de cumprirem suas obrigações.

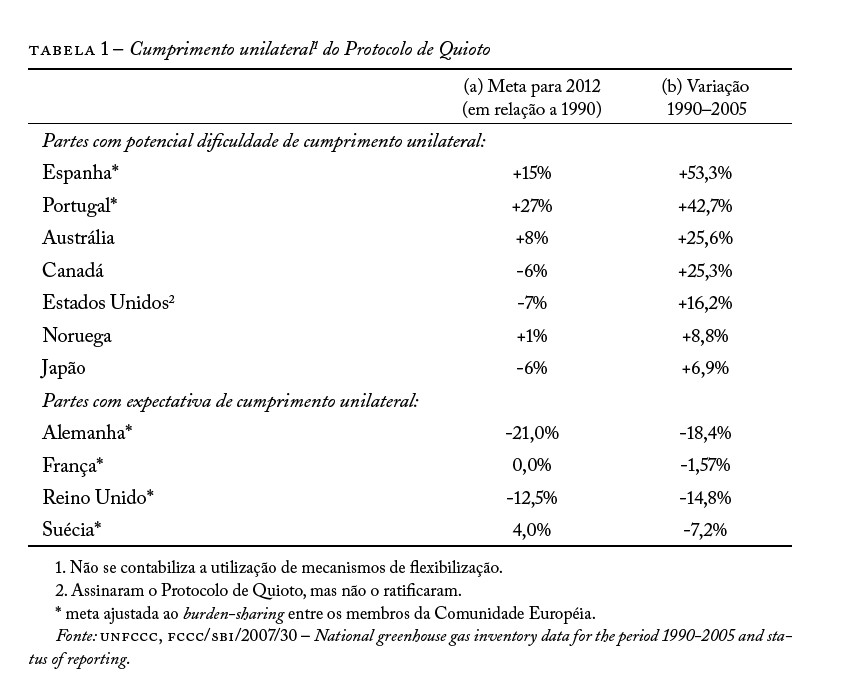

Compromissos formais sobre transferência de tecnologia e provisão de recursos financeiros novos e adicionais assumidos na Convenção pelos países desenvolvidos estão longe de serem cumpridos. Opções como a difusão de energias renováveis nos mercados dos países ricos encontram barreiras, tarifárias e não-tarifárias, que bloqueiam a difusão de padrões mais sustentáveis de produção e consumo. As metas acordadas no Protocolo de Quioto – cujo primeiro período de cumprimento vai de 2008 a 2012 – enfrentam dificuldades de serem cumpridas. A Tabela i a seguir ilustra essa situação.

Às dificuldades de cumprimento das metas pelos países desenvolvidos associa-se uma lógica perversa: à medida que aceleram seu desenvolvimento econômico, os países em desenvolvimento tendem a emitir mais. Isso decorre do fato de o modelo de desenvolvimento que praticam ter sua base energética no uso de combustíveis fósseis, especialmente o carvão. A energia gerada é canalizada para movimentar indústrias ou levar eletricidade para regiões carentes. Para o habitante desses países, essa energia significa emprego, renda e melhoria da qualidade de vida. A tendência ao maior consumo de energia reflete, também, a globalização econômica que estimula as empresas a buscar novos sítios de produção onde possam ser mais competitivas. Isso apenas reforça a realidade de que a energia fóssil é responsável por 56,6% das emissões, enquanto o desmatamento e o uso da terra respondem por 17,3%, segundo o Quarto Relatório de Avaliação do IPCC, de 2007. A velocidade da inovação tecnológica e a agilidade dos mecanismos de transferência de tecnologia são inversamente proporcionais à aceleração da transformação econômica e à gravidade das necessidades nos países em desenvolvimento.

O Brasil: um perfil diferenciado de emissões

Reverter as tendências que apontam para a elevação da temperatura do planeta tem um sentido imperativo para o Brasil. Como indicou o Quarto Relatório de Avaliação do IPCC, o país poderá ser uma das principais vítimas do aquecimento global, com a transformação de áreas da Amazônia em cerrado, gerando repercussões graves não só para a floresta em si, mas também para os ciclos hidrológicos e para a biodiversidade.

Adotar alternativas aos combustíveis fósseis na área de geração energética e transporte é parte fundamental das estratégias de redução de emissões. O Brasil é pioneiro no uso de energias renováveis: estima-se que o consumo de etanol no Brasil evite, atualmente, emissões de 25,8 milhões de toneladas de CO2-equivalente por ano. Nos últimos trinta anos, o acumulado de emissões evitadas pelo uso de biocombustíveis foi de 644 milhões de toneladas de CO2-equivalente.

A geração de eletricidade no Brasil alcançou 403 TWh em 2005, dos quais 84% ou 337,5 TWh foram gerados por fontes hídricas. Esses valores confirmam as características especiais do setor energético brasileiro, ante a parcela excepcional da hidroeletricidade na matriz energética com emissões muito baixas. Dos 16% restantes da produção mencionada acima, outras fontes renováveis respondem por 4,6%, o gás natural por 4,7%, os derivados do petróleo por 2,9%, a energia nuclear por 2,4% e os derivados de carvão mineral por 1,7%.

Esses dados mostram que o perfil de geração de eletricidade no Brasil é sui generis. Se o uso da energia fosse o único fator para calcular o aumento da concentração dos gases de efeito estufa, o Brasil estaria muito distante dos países maiores responsáveis pelas emissões derivadas do uso de energia fóssil.

Na realidade, o Brasil tem um perfil de emis¬sões oposto ao perfil global: 25% vêm do uso de combustíveis fósseis, enquanto 75% provêm dos usos da terra, dentre os quais o desmatamento. Ressalte-se, porém, que o fim do desmatamento no mundo inteiro não solucionaria os problemas globais apresentados pela mudança do clima.

A redução das emissões derivadas do desmatamento demanda um esforço concertado para a implantação das medidas adotadas, desde 2004, no âmbito do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. Apesar dos recentes registros de recrudescimento das taxas de desmatamento, os dados de satélite obtidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que, entre julho de 2004 e julho 2007, o desmatamento declinou de 27 429 km2 para 11 224 km2. Assim, o Brasil deixou de emitir pouco mais de 1,4 bilhões de toneladas de CO2 comparando-se o desmatamento de 2005, 2006 e 2007 com o pico de 2004.

A contribuição do desmatamento para as emissões globais tem sido freqüentemente abordada em conjunto com a valorização da floresta em pé. A inclusão de projetos de conservação de florestas como passíveis de obterem créditos para abatimento de emissões no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto gerou amplo debate. Países como Papua Nova Guiné e Costa Rica preconizam a alocação de créditos para projetos de conservação de florestas. O Brasil compreende a preocupação com a remuneração dos esforços dos países que detêm importantes áreas florestais em seu território e compartilha essa aspiração.

Cumpre, porém, considerar dois aspectos cruciais da questão: embora a conservação de florestas seja sumamente importante para a preservação dos mananciais hídricos e da biodiversidade, essa atividade não contribui para a mitigação da mudança do clima, pois não significa uma redução nas emissões de carbono; o uso de mecanismos de mercado para a concessão de créditos pelo financiamento de projetos para conservação de florestas enfraqueceria o regime da Convenção e abalaria a integridade do Protocolo de Quioto. A inclusão de tais atividades envolveria o risco de permitir aos países do Anexo I um bônus para aumento de suas emissões na proporção do carbono estocado nas florestas e, em conseqüência, uma permissão para a inadimplência em cumprir suas metas de redução de emissões.

Pelas razões acima, a proposta do Brasil de incentivos financeiros para a redução das emissões derivadas do desmatamento, apresentada pela ministra Marina Silva, na 12ª Conferência das Partes da Convenção (Nairobi, 2006), almeja conciliar as obrigações dos países do Anexo I em matéria financeira na Convenção com a justa retribuição pelo serviço ambiental prestado pelas florestas na manutenção do sistema climático.

Reduzir o desmatamento é mais difícil do que cortar emissões no setor industrial. Como assinalou a ministra Marina Silva, naquela Conferência, “da mesma forma que mudar a matriz energética requer a mudança de um modelo econômico fundamentado em padrões inaceitáveis de produção e consumo, reduzir taxas de desmatamento requer mudanças fundamentais no modelo econômico de países em desenvolvimento cujas florestas, tradicionalmente, valem mais derrubadas do que em pé. Precisamos atacar as causas desse desmatamento, os vetores econômicos que a ele induzem, e propor alternativas de desenvolvimento econômico e social que contemplem as preocupações e necessidades de todos os atores envolvidos nesse processo”.

Um dos resultados mais importantes da 13ª Conferência das Partes da Convenção (Bali, 2007), para o qual contribuiu decisivamente a Delegação do Brasil, foi a decisão sobre a redução das emissões derivadas do desmatamento nos países em desenvolvimento. Por ela se encorajam as Partes a adotarem ações, incluindo atividades de demonstração, para tratar dos vetores de desmatamento com vistas à redução de emissões e degradação florestal. Também se convidam as Partes, em particular os países desenvolvidos, a mobilizar recursos para apoiar tais esforços. As diretrizes para projetos de demonstração estabelecem ainda que “as reduções nas emissões ou aumentos resultantes de projetos-piloto devem ser baseadas nas emissões históricas levando em conta as circunstâncias nacionais” (§6). A decisão é um desdobramento auspicioso da proposta de incentivos positivos apresentada na Conferência de Nairobi.

Responsabilidades históricas e capacidades atuais dos Estados

Não raro, é ventilada a idéia de que também os países em desenvolvimento, e em particular o Brasil, China e Índia, adotem metas para reduzir suas emissões. Curiosamente, tal postulação (muitas vezes ouvida de vozes da própria sociedade brasileira) não é sequer colocada formalmente por delegações de outros países nas negociações multilaterais sobre mudança do clima. Impõe-se diferenciar entre a retórica e a realidade da negociação. O regime internacional sobre mudança do clima prevê que sejam adotadas metas unicamente para os países desenvolvidos, reconhecidamente os principais causadores do efeito estufa por suas emissões históricas. Muitos países, desenvolvidos e em desenvolvimento, têm defendido critérios para controlar as emissões nos países em desenvolvimento – tais como políticas e medidas específicas – mas não pela adoção de metas como as previstas para o Anexo I, algo que contraria a letra e o espírito do regime internacional.

O contexto por trás da diferenciação entre países do Anexo I e não-pertencentes ao Anexo I é claro. As emissões históricas dos países em desenvolvimento são pequenas. Além disso, um regime de metas para os países em desenvolvimento poderia agravar distorções com sérias conseqüências para a prosperidade internacional. Compromissos de redução nos países em desenvolvimento significariam uma desaceleração drástica em seu crescimento econômico, ao carecerem essas nações dos recursos financeiros e tecnológicos disponíveis nos países ricos para realizar a transição requerida para um desenvolvimento mais limpo. Isso é agravado pela constatação de que os países desenvolvidos, embora obrigados pela Convenção-Quadro a fazê-lo, não têm transferido tecnologias limpas ou recursos financeiros nos níveis requeridos para a mitigação no mundo em desenvolvimento.

Tal realidade, contudo, não é levada em consideração por aqueles que se opõem ao conceito das responsabilidades históricas. Argumentam que as gerações passadas não podem ser consideradas responsáveis pelo aumento da temperatura global na medida em que desconheciam o impacto das emissões que geravam. Esse argumento é falacioso, pois, ao se ater à intenção original, se isentam os principais emissores históricos da responsabilidade do dano que causaram a todos.

Impor metas de redução desconhecendo as responsabilidades históricas e as capacidades atuais de cada país seria, portanto, um neocolonialismo, inaceitável para nações cujo imperativo é combater a pobreza e a fome, bem como tirar milhões de cidadãos da miséria, cujo direito ao desenvolvimento sustentável está reconhecido pela Convenção-Quadro.

A responsabilidade do Brasil pelo aquecimento global corresponde às suas pequenas emissões históricas, decorrentes de um processo de desenvolvimento recente. Contudo, a Convenção está baseada no relato pelos países de suas emissões antrópicas anuais de gases de efeito estufa constantes dos inventários nacionais periódicos. Isso leva a estabelecer, erroneamente, uma relação direta entre emissões anuais e responsabilidade pelo aumento do aquecimento global.

É do interesse dos países em desenvolvimento engajarem-se no desafio suscitado pela mudança do clima. Afinal, é nas suas sociedades, sobretudo nas camadas mais pobres, que se farão sentir mais as graves e ainda não dimensionadas alterações. Sublinhar a questão das responsabilidades não implica eximir-se delas nem adotar uma atitude negativa nas negociações. A responsabilidade dos principais poluidores do passado pelo aquecimento global é diferente da nossa responsabilidade como brasileiros, principalmente para com as gerações futuras. Os delegados do Brasil têm sido reconhecidos pela serenidade de sua atuação e pela sua contribuição significativa para aprimorar o regime de combate à mudança do clima. Várias iniciativas da diplomacia brasileira foram acolhidas: a proposta do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Protocolo de Quioto; a proposta para determinar a responsabilidade histórica dos Estados pelo aumento da temperatura média do planeta, também nas negociações do Protocolo; a proposta de incentivos financeiros para redução das emissões derivadas de desmatamento. Além disso, parte importante da terminologia do Mapa do Caminho aprovado em Bali resultou de iniciativa do Brasil.

Como disse o ministro Celso Amorim, no discurso na 13ª Conferência das Partes em Bali, as responsabilidades são diferenciadas e públicas, isto é, envolvem diretamente os Estados e seus governos. O Brasil vem fazendo a sua parte para reduzir suas emissões. Esses esforços têm sido exitosos sem a necessidade de recorrer a metas. O que está em nosso poder é lutar para que o nosso desenvolvimento não siga o padrão predatório dos países desenvolvidos. Para isso, precisamos ter reconhecido nosso esforço voluntário para reduzir emissões. Segundo estudo publicado, em dezembro de 2007, pelo Center for Clean Air Policy, respeitada instituição norte-americana dedicada a estudos sobre mudança do clima, a terem seguimento os programas em vigor, a redução de emissões advindas de ações unilaterais no Brasil, na China e no México deverá superar as reduções feitas sob o Protocolo de Quioto (sem os EUA), os compromissos anunciados pela União Européia para 2020 e as reduções projetadas para 2015 nas propostas que tramitam no Congresso norte-americano.

Em Bali, o ministro Celso Amorim foi enfático ao afirmar que o Brasil “está pronto a aprimorar suas políticas e programas para reduzir emissões, de uma forma que seja mensurável, verificável e aberta a uma revisão universal periódica”. A discussão da política nacional sobre mudança do clima e a elaboração de um plano nacional sobre mudança do clima, em curso, são exemplos da determinação de aprofundar os compromissos assumidos na Convenção.

O Brasil na Conferência de Bali

Na Conferência de Bali, o Brasil, no âmbito do Grupo dos 77 e China, atuou com o objetivo de estabelecer uma negociação equilibrada com um duplo propósito:

a) separar claramente o regime de obrigações para os países industrializados sob a Convenção – aplicável aos Estados Unidos – e o regime sob o Protocolo de Quioto, válido para a Europa e os demais países industrializados, de modo a que representem esforços equivalentes e que não haja “fugas” daqueles descontentes com metas obrigatórias; e

b) distinguir, na Convenção, a natureza das obrigações de redução de emissões aplicáveis aos Estados Unidos e aquelas que caberão aos países em desenvolvimento.

A atitude norte-americana em Bali pautou-se pela oposição do governo Bush a metas obrigatórias como as consagradas no Protocolo de Quioto e a obrigações diferenciadas para grupos de países. A propósito, recorde-se que, ainda em 1997, o Senado norte-americano aprovou, por 97 votos a zero, a resolução Byrd-Hagel, que determina que os EUA não aceitem metas de redução de emissões sem que os países em desenvolvimento também o façam. Ante a posição norte-americana, o notável, em Bali, foi o fato de os Estados Unidos aceitarem engajar-se num esforço multilateral amplo sobre o futuro do regime. Isso representou um ganho político exponencial para o processo negociador.

O Plano de Ação de Bali, adotado por consenso, determina que as negociações deverão considerar: 1) uma “visão comum” que inclua uma “meta global de longo prazo” para redução de emissões de gases de efeito estufa; 2) para países desenvolvidos (Anexo I), “ações ou compromissos de mitigação apropriados no plano nacional e que sejam mensuráveis (measurable), passíveis de serem informados (reportable) e verificáveis (verifiable)”, incluindo metas absolutas de redução de emissões (como aquelas assumidas no Protocolo de Quioto); 3) para os países em desenvolvimento (Não-Anexo I), “ações apropriadas de mitigação no plano nacional”, no contexto do desenvolvimento sustentável e apoiadas por tecnologia e recursos financeiros, que sejam mensuráveis, passíveis de serem informadas e verificáveis; 4) incentivos positivos para a redução de emissões de desmatamento; 5) intensificação de ações de apoio à adaptação, transferência e desenvolvimento de tecnologia e financiamento.

Essas ações e compromissos foram contextualizados no preâmbulo pelo reconhecimento da necessidade de “cortes profundos nas emissões globais (deep cuts in global emissions)” por parte dos países do Anexo I. Ante a recusa dos Estados Unidos e da Rússia em aceitar a inclusão, no corpo da decisão, da referência à faixa necessária de redução de emissões (“25–40% abaixo de 1990 até 2020”), o Brasil, como co-facilitador do processo, e buscando garantir a referência às faixas de redução necessárias, propôs a inclusão em nota de rodapé de um trecho no qual se realça “a urgência em tratar da mudança do clima (emphasizing the urgency to address climate change)”, remetendo a urgência diretamente ao Relatório do IPCC que cita aqueles dados e garantindo a sustentação científica da urgência da ação.

O cuidado com a linguagem pode parecer para alguns exegetas de plantão mais uma “repetição da retórica estéril de burocratas e diplomatas”. Esquecem-se de que a negociação internacional sempre ocorre em torno do sentido, do significado e da ordem das palavras que conferirão forma e conteúdo ao exercício negociador e orientarão seus resultados. Num processo inclusivo, democrático e que reúna o consenso de toda a comunidade internacional, as palavras ganham um peso específico. O Plano de Ação de Bali foi uma dupla vitória: trouxe os Estados Unidos formalmente às negociações sobre o futuro do regime e consolidou politicamente o compromisso dos países em desenvolvimento com atividades de mitigação.

Ganham espaço na mídia, vez por outra, argumentos em favor de que um assunto grave e urgente como a mudança do clima seja tratado por um punhado de países que seriam os maiores emissores atuais. Idéias nesse sentido apenas realçam o desconhecimento do processo político multilateral e das evidências científicas sobre as emissões históricas. O tratamento da mudança do clima em conferências que congregam toda a comunidade internacional tem o mérito de reunir todos os países com a legitimidade que apenas as Nações Unidas possuem como única entidade intergovernamental com participação universal. Isso não exclui que o Brasil dialogue em foros de consultas propostos por países, como a Reunião das Grandes Economias, proposta pelo Presidente dos Estados Unidos, em 2007, congregando, além dos membros do G-8, Brasil, África do Sul, Austrália, China, Coréia do Sul, Índia, Indonésia, Comissão Européia e o país que estiver exercendo a presidência de turno da União Européia.

Igualmente importante é o diálogo com os demais países em desenvolvimento. O Brasil é membro do G-77 e China desde sua fundação em 1964. Esse Grupo tem uma história de defesa dos interesses dos países em desenvolvimento em foros internacionais. O diálogo com os membros do G-77 reflete a inserção do Brasil no sistema internacional. As condições econômicas, sociais, políticas e a tradição diplomática conferem ao Brasil credibilidade e credenciais para atuar como ponte entre as diferentes circunstâncias que se registram entre os países em desenvolvimento. Alguns analistas, às vezes, advogam uma dissociação do Brasil dos demais países em desenvolvimento nas negociações em razão das diferenças de matriz energética e até mesmo de uma alegada “identidade com o Ocidente”. Uma hipotética ruptura com o G-77 significaria a marginalização política do Brasil não só nas negociações sobre mudança do clima, mas também em outros foros onde temos interesses a defender. O precedente do G-20 nas negociações da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio – certamente uma das jogadas mais audazes da atual política externa brasileira – justificou-se porque naquele foro não havia atuação dos países em desenvolvimento enquanto G-77 e China. A concertação com os países em desenvolvimento não se faz às custas do diálogo estreito e intenso com países desenvolvidos.

Em Bali, o Brasil atuou para fortalecer o regime sob a Convenção-Quadro e o Protocolo de Quioto, diante de tentativas de solapar os instrumentos legais e abrir processos negociadores novos e/ou paralelos. Ao início da Conferência, alguns aventaram até estabelecer um mandato amplo para a revisão total do arcabouço jurídico existente – retrocesso institucional e jurídico incompatível com a urgência do problema da mudança do clima e inaceitável para o Brasil. Delegações dos países desenvolvidos adotaram atitudes restritivas que contribuíram para impasses negociadores em áreas sensíveis como desmatamento, tecnologia e obrigações de informação de países em desenvolvimento, os quais foram, entretanto, superados.

Como país em desenvolvimento, pelos avanços conquistados em setores como energias renováveis, pesquisa agrícola, tecnologia de exploração de petróleo e pelo fato de ter sob sua soberania a maior floresta tropical e a maior parcela da biodiversidade do planeta, o Brasil só tem a ganhar no diálogo com todos os atores da negociação. Igualmente importante tem sido o diálogo com a sociedade civil: o Brasil é um dos poucos países que incorporam nas suas delegações membros da sociedade civil com amplo acesso às discussões para formulação das posições bem como ao processo negociador.

Desafios atuais

Enfrentar as ameaças da mudança do clima requer uma mudança de paradigma, isto é, de conceitos, valores e práticas compartilhadas pela comunidade internacional. Quinze anos depois da Conferência do Rio ainda há muito a fazer para que o desenvolvimento seja sustentável. A sustentabilidade ainda não se converteu num valor. Isso se reflete, por exemplo, no diferencial entre o que se previu para o financiamento pelos países ricos das ações previstas na Agenda 21 e o efetivamente alocado.

O êxito do regime internacional sobre mudança do clima está na implementação efetiva e verificada dos compromissos assumidos. A meta de redução das emissões dos países do Anexo I em 5% em relação a 1990, estabelecida para o primeiro período de cumprimento do Protocolo (2008–2012), foi um passo muito importante para lidar com as causas da mudança do clima. Freqüentemente, essa meta é considerada tímida, e certamente o é diante da dimensão e dos efeitos do aumento da concentração dos gases na atmosfera. Importa, porém, ter presente que a meta estabelecida na Convenção (retorno em 2000 aos níveis de emissão de 1990) não tinha qualquer perspectiva de se concretizar quando o Protocolo foi negociado.

Reduzir emissões, ao amparo da diferenciação de responsabilidades, juntamente com a transferência de tecnologias, a provisão de recursos financeiros novos e adicionais e o reforço das capacidades dos países em desenvolvimento, são as bases indispensáveis para uma estratégia coerente para a estabilização das concentrações em níveis seguros, objetivo último da Convenção e do Protocolo de Quioto.

No caso do Brasil, a redução de emissões impõe uma reflexão racional sobre as pressões exercidas na região amazônica. O Brasil jamais apelou para o expediente de esconder a preocupação com as emissões derivadas do desmatamento. Tampouco aceitou ser equiparado àqueles que nunca se preocuparam com o futuro da humanidade enquanto forjavam padrões de consumo considerando os recursos naturais como infinitos e universais. Enfrentar o desmatamento exige políticas de comando e controle e uma alteração profunda da equação econômica amazônica por meio da agregação de valor aos recursos lá existentes.

O processo lançado em Bali deverá prosseguir com reuniões dos Grupos ad hoc estabelecidos para negociar as ações cooperativas de longo prazo e o segundo período de cumprimento do Protocolo de Quioto com o objetivo de chegar a ajustes a ser adotados na 15ª Conferência das Partes (Copenhague, 2009). O Brasil, um dos protagonistas históricos e centrais das negociações, presidirá, em 2008, o Grupo ad hoc sobre as Ações Cooperativas de Longo Prazo, estabelecido no Plano de Ação de Bali.

O caminho até Copenhague não será simples nem fácil.

Em Bali, a preocupação política era como conciliar as distintas situações, especialmente entre os países do Anexo I, isto é, entre os Estados Unidos, refratários ao esquema de “cap and trade” com metas obrigatórias, e os demais integrantes desse grupo de países que ratificaram o Protocolo de Quioto baseado naquele esquema. As negociações terão, assim, que definir critérios de comparabilidade entre os compromissos que sejam assumidos sob o ajuste que se conclua para o período pós-2012.

Outra preocupação relevante era estimular os países em desenvolvimento em condições de fazê-lo a aprofundarem seus compromissos sob a Convenção. Cumpre, porém, ter presentes as diferenças entre esses países. Pequenos estados insulares ou países mais pobres da África, da Ásia e da América Latina não poderão implementar ações de mitigação análogas àquelas de países emergentes, como Brasil, Índia, China, México ou África do Sul. O Brasil tem apontado essas diferenciações e a importância de os países industrializados cumprirem seus compromissos como a via necessária para promover a sustentabilidade nos países em desenvolvimento e auxilia-los à adaptação aos impactos da mudança do clima.

Fatores externos, como a eleição presidencial nos Estados Unidos, têm grande repercussão sobre as negociações, especialmente porque há uma expectativa de evolução na posição norte-americana. Cumpre, porém, ter presente que, tanto nos Estados Unidos como em todos os demais participantes da negociação, razões internas e interesses no plano internacional mesclam-se numa dinâmica própria. Nada disso, contudo, invalida a decisão de estabelecer 2009 como o ano para a conclusão das negociações. Os ajustes acertados terão que ser ratificados de acordo com os processos constitucionais de cada país, o que não raro toma tempo.

A negociação internacional não se esgota na relação entre as nações; ela afeta os custos e benefícios que pode gerar para interesses internos e é afetada também por eles, bem como pela sensibilidade demonstrada pela opinião pública internacional às múltiplas dimensões das questões que são objeto de negociação. Se os ajustes internacionais podem induzir alterações nos comportamentos internos, da mesma forma as alterações nas percepções internas podem abrir novas possibilidades para o aprofundamento da inserção internacional dos países, a geração de novas fontes de cooperação e o estímulo à procura de novos mercados para bens produzidos nacionalmente. Os fatores internos e externos na atuação diplomática dos diferentes atores na negociação não são excludentes nem complementares, mas guardam uma relação de simultaneidade e de mútua alimentação.

Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional