Desde as manifestações, tenho sustentado que elas abriram uma quarta agenda democrática para o País – aquela que, ao se completar, consumará o longo processo de conversão do Brasil numa democracia que funcione. A primeira agenda foi a derrubada da ditadura (1985), a segunda, a vitória sobre a inflação (1994) e a terceira, ainda em curso, a inclusão social (desde 2003). A quarta agenda, afirmo, é a da qualidade dos serviços públicos – transporte, educação, saúde e segurança públicos –, o que diz respeito, portanto, à qualidade do Estado brasileiro. Não é fortuito que os movimentos de 2013 tenham começado com a defesa do transporte público bom e barato (em tese, gratuito) e que, dali, tenham-se estendido para a educação e a saúde.2

Cada uma destas agendas, que se desenrolam num lento, porém talvez seguro, continuum desde a década de 1980, se efetivou ao ser assumida como prioridade por um partido e, depois de muitos ensaios e erros, emplacar como projeto amplamente majoritário da sociedade brasileira. A primeira pauta foi a derrubada da ditadura militar. Esse processo demorou 21 anos, foi conduzido o tempo todo por uma oposição moderada, que alguns ridicularizavam chamando de “consentida”, mas que, na verdade, tinha a coragem de correr os riscos de ser oposição numa era difícil, sob a clara liderança de um partido, o PMDB. Outros partidos, ainda jovens devido à tardia supressão do bipartidarismo compulsório, contribuíram nesta direção – o PT e o PDT –, mas a condução foi do PMDB. Essa agremiação, criada para combater a ditadura, assim, finalmente completava sua razão de ser; é pena que depois se tenha convertido numa federação de lideranças regionais já sem metas maiores além da ocupação do poder. Mas, os bons resultados decorrentes da queda da ditadura se evidenciam, por exemplo, no IDH-M, ou Índice de Desenvolvimento Humano por Municípios, divulgado em 2013, pouco após as manifestações, mostrando que no final do regime de exceção eram 85% os municípios brasileiros com IDH “muito ruim”, e, hoje, estes não chegam a 1%. Sem a democracia política, não teria ocorrido esse avanço social.

A segunda agenda foi a derrubada da inflação. A democracia voltou, ou foi instaurada, carregando o pesado legado da ditadura, o qual incluía uma inflação fora de controle e que só piorou, à medida que demandas represadas vieram à tona. É uma grande sorte para quem tem menos de 30 anos, hoje, não ter vivido o que foi a alta ou mesmo hiperinflação. Ela trazia uma insegurança permanente. E, quando se tentava controlar a carestia, os produtos sumiam, de modo que ou faltava dinheiro, ou faltava o que comprar. É inevitável falar em corrosão dos valores, não apenas monetários. A elevada inflação teve impacto negativo sobre a conduta ética dos agentes; a perda de confiança na moeda mina a confiança no futuro e em muitos possíveis parceiros, seja no afeto, seja nos negócios. A inflação torna precários dois pilares sobre os quais se assenta a vida, pessoal ou coletiva: em primeiro lugar, sem esperança no futuro, o presente se reduz à imediatez. Alguns lugares do mundo onde é maior o terrorismo são aqueles em que não se tem esperança em dias melhores, como a faixa de Gaza. Em segundo lugar, sem nos associarmos a pessoas em quem confiamos, nossa trajetória é demasiadamente solitária. Em um caso e no outro, não construímos. A inflação não devasta apenas a economia.

O Plano Real, embora instituído por Itamar Franco – um presidente por acaso –, acabou associado à imagem de Fernando Henrique Cardoso que, aliás, se autodefiniu como o “presidente acidental do Brasil”. O plano foi assumido como bandeira do candidato FHC e do PSDB. Ao contrário da derrubada da ditadura e da inclusão social, não veio primeiro o partido e depois a mudança: o PSDB assumiu como sua uma causa previamente definida3, sem jamais refugar em seu apoio ao plano. A luta contra a inflação se distingue das batalhas contra a ditadura, porque tem uma dimensão técnica que é difícil de converter em mobilização política. Não conheço exemplos de passeatas contra a inflação.

*http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/52423_NOVA+

*http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/52423_NOVA+CLASSE+C+TRANSFORMA+PIRAMIDE+SOCIAL+EM+LOSANGO, acessado em 4 de setembro de 2013.

Pior, o que as ruas dizem ou deixam de dizer pode derrubar um ditador, mas dificilmente vencem a inflação. É necessária uma expertise que vai além da vontade política, embora esta seja crucial, e seja tolice ironizá-la. Em nossa sociedade democrática, além disso, as questões que concernem à economia demandam um conhecimento especializado que a maioria não tem, e, por isso, é mais árduo discuti-las politicamente. A economia, assim, converte o espaço da política, que deve ser o da divergência entre pelo menos duas posições consistentes e respeitáveis, em território no qual, a pretexto do saber, um lado desqualifica o outro como incompetente, enquanto o público não tem grande ideia do que está sendo debatido. Mas, se não mobilizou passeatas, o partido que pretendia ser o mais povoado por acadêmicos de qualidade aproveitou a experiência de sucessivos planos malogrados para fazer a sociedade compreender que eram ilusórios os ganhos nominais obtidos com a inflação. Embora tenha sido ironizado na época, o discurso do ministro Bresser-Pereira, falando em João, Pedro e Maria, no lançamento do chamado Plano Bresser, em 1987, certamente foi um marco na construção da base política para combater a inflação. Passariam sete anos dele até o Plano Real, mas Bresser entendeu que era preciso montar um imaginário de apoio às medidas, sempre duras e geralmente impopulares, que planos de estabilização monetária implicam. Esse imaginário acabou triunfando por exaustão, mas graças a ele, finalmente, tivemos a convergência de saber técnico e o apoio político que permitiu vencer a segunda etapa.

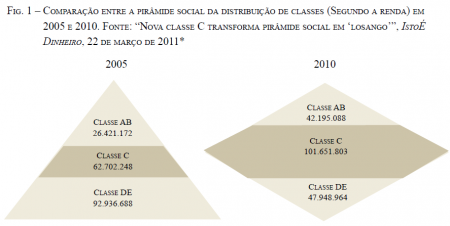

A terceira agenda é a da maciça inclusão social promovida pelos governos do PT, em especial desde 2005 (ver a Fig. 1). Em cinco anos, o governo Lula reduziu as classes D e E de 93 milhões a 48 milhões de pessoas (números arredondados para o milhão mais próximo), enquanto a classe C crescia de 63 a 102 milhões de indivíduos, ao mesmo tempo em que as classes A e B também subiam, neste último caso, de 26 para 42 milhões, no que deve ter sido a maior ascensão social já ocorrida no mundo, dentro da democracia, em apenas um quinquênio4.

Aqui, também temos quatro características principais: um partido que lidera, uma causa que demora tempos a persuadir e a triunfar, uma sociedade que aos poucos a vai assumindo e, finalmente, um ponto de não retorno, quando até mesmo a oposição compra a agenda do governo. Quando venceu as eleições de 2002, o PT era hegemônico ideologicamente na sociedade brasileira. A única restrição que muitos lhe faziam era o receio de sua política econômica. Mas, sua visão de sociedade era reconhecida pela maioria, mesmo os que temiam sua atuação na economia como sendo a melhor. Sucintamente, era: uma sociedade justa, em que ninguém passasse fome, e uma sociedade ética, que coibisse a corrupção5. A dúvida era quanto aos meios, isto é, à economia, ainda mais porque se vinha de um período de oito anos em que o Brasil foi praticamente governado por uma visão economicista – alguns dizem neoliberal – do mundo. A diferença foi manter várias, ainda que não todas, políticas econômicas (a privatização praticamente parou – embora fosse difícil privatizar mais do que já fora vendido pelo setor público), mas subordinando-as claramente à finalidade que era a luta contra a fome, a miséria e a pobreza. Conhecemos o êxito dessa política. O programa Bolsa Família, tão criticado pela oposição, acabou sendo assumido também por ela, com o candidato tucano em 2010, José Serra, prometendo até mesmo ampliá-lo. Hoje, seria suicídio um candidato ao poder executivo, em qualquer nível da federação, defender o fim dos programas sociais. Também aqui, um projeto assumido por um partido, depois de 20 anos, tornou-se questão da sociedade.

Se tivermos razão, isso significa que cada etapa de crescimento da democracia demorou bastante tempo, entre 15 anos, no caso da inflação, e 21 anos, no caso da restauração da democracia ou do intervalo de tempo entre a fundação do PT e a eleição de Lula. É provável que a quarta fase também demore a se realizar. Além disso, em todos os casos, a mudança foi capitaneada por um partido, ou seja: não era consensual na sociedade, havendo interesses pela manutenção do statu quo (ditadura, especulação inflacionária, desigualdade social); e foi na arena política que se construiu uma vontade, também política, de mudar. Reitero que, embora nos três casos a política fosse o fator decisivo para a modificação, no combate à inflação, os instrumentos eram técnicos. Isso não quer dizer que fossem neutros do ponto de vista político, mas sim que a vontade política não bastava. Essa característica está de novo presente na quarta agenda. Se quisermos ter educação, saúde, transporte e segurança decentes, não bastará querer; será preciso dispor dos elementos técnicos para tanto, os quais não são fáceis de elaborar.

Apenas em defesa do querer e da vontade política, por vezes ironizados por não serem suficientes para gerar riquezas, observo que a vontade não é a simples enunciação de um desejo ou um capricho. Ao contrário, vontade não é desejo. Desejos geralmente são mais espontâneos, quase naturais, próximos do corpo (comida, bebida, sexo e prazeres em geral). A vontade é sempre força de vontade. Ela supõe uma escolha, geralmente difícil, em que se sacrificam desejos em nome de um objetivo maior. Vontade política significa, assim, a opção por uma prioridade, em nome da qual as metas se definem. Se quisermos uma boa educação pública, isso significará o investimento de dinheiro, de expertise e a mobilização dos interessados. O exercício da vontade é tudo, menos o pedido ao gênio da lâmpada para que atenda a três desejos.

Mas, aqui se iniciam os problemas. A ditadura e a inflação duraram muito tempo, mas a vitória sobre elas foi relativamente rápida: em três anos tínhamos uma nova Constituição, em meses, uma nova moeda. Já a inclusão social é um processo de mais longo curso. Suprimir a miséria fica gradualmente mais difícil, à medida que baixa o número de miseráveis. Por exemplo, quem remanesce nas classes D e E tem mais dificuldade para obter emprego ou oferecer saúde e educação aos filhos. O importante aqui é que a quarta agenda começa sem estar conclusa a terceira. Pior, a agenda da inclusão está se tornando mais difícil, e, ao mesmo tempo em que isso sucede, soma-se a ela uma nova pauta. O País precisa terminar um trabalho complexo de inclusão de milhões de discriminados historicamente, e, ao mesmo tempo, melhorar sensivelmente os principais serviços que o Estado deve prestar. Tem uma agenda não concluída, embora bem ini ciada, de inclusão dos mais pobres, e uma agenda cada vez mais premente de atendimento aos que já adquiriram, não apenas a linha branca de consumo, mas direitos. É uma tarefa dupla e árdua. Perto de qualquer uma delas, as etapas anteriores parecem menos complexas.

Outro problema é que nenhum partido assume esta causa. O PMDB tinha sua razão de ser no combate à ditadura; o PT, na luta por uma sociedade justa e sem corrupção. O PSDB tinha sua razão de ser em outro lugar – a defesa, entre outros, do parlamentarismo, hoje praticamente esquecido ou substituído como prioridade pelo voto distrital –, mas soube assumir rapidamente a agenda do combate à inflação, a tal ponto que sua razão de ser hoje está mais na economia do que nas instituições políticas, como ele inicialmente pretendia. Aliás, isso fez com que todos esses partidos ficassem com um samba de uma nota só. O PMDB, a dizer a verdade, perdeu suas metas. Já o chamei de maior dos nossos minipartidos, porque é o partido grande que funciona em busca de interesses dos seus líderes, não se lhe conhecendo mais um projeto para o País. O PSDB reduziu-se à economia, vendo na privatização e no ambiente concorrencial – que deveriam ser meios para fins determinados – praticamente fins em si. O PT perdeu a chama ética; embora eu não concorde com sua caracterização como partido mais corrupto do que outros, o fato é que não conta mais com o diferencial que fazia dele um partido ímpar, único, que unia o sonho da sociedade justa – sem miséria ao sonho da sociedade justa – e honesta. Mesmo assim, dos três maiores partidos, somente o PT mantém uma mensagem viva para o País, que é a da inclusão social – que, porém, vai ficando cada vez mais complexa. Pois essa mensagem está se tornando um problema, não mais uma solução; continua tendo apelo eleitoral, mas aumenta em complexidade. O governo, buscando a inclusão social dos ainda muito pobres – o que é a demanda prioritária do ponto de vista ético, tem também que atender às exigências das classes médias, a antiga, que não quer perder espaço, e a nova, que deseja adquiri-lo. Fica difícil caber tudo isso no orçamento, bem como na gestão.

Neste contexto, o problema maior para o PT não é o de ganhar a reeleição, mas o de governar depois. Um quarto mandato presidencial petista pode soar o fim da hegemonia do partido. E uma lição que a política brasileira tem indicado nas últimas décadas é que, quando um partido perde a hegemonia federal, é difícil recuperá-la. Não temos tido alternância no poder, mas sucessões. Ao PMDB sucedeu o PSDB, por sua vez sucedido pelo PT, e se esta análise estiver correta o retorno do PMDB à chefia do executivo federal é quase impossível e o do PSDB, improvável. O mesmo destino poderá acolher o PT se ele não se renovar, ainda mais que, na presidência e depois dela, seu principal líder, Lula, tem indicado nomes para as eleições mais decisivas – a própria presidência, o governo paulista, a prefeitura paulistana –, passando por cima de todas as instâncias partidárias e, portanto, desinstitucionalizando o partido, que se tornou uma agremiação praticamente sob sua tutela. Deste ponto de vista, pouco importa se este ano se candidatará Dilma ou, como pedem segmentos que vão dos empresários a alguns petistas, mais uma vez Lula: o PT parece não ter, hoje, prognósticos de vida para além de seu grande líder.

Três questões em choque

Mas, não terminamos de falar em agendas. Mencionei a inconclusa, da inclusão social, marca petista, agora mais difícil do que antes, e a nova pauta política, a de serviços públicos essenciais que tenham qualidade. (Por sinal, eu estranho que este ponto não seja central no debate sobre as aposentadorias. Hoje, o aposentado gasta muito com saúde. Se a saúde pública for boa, ele não precisará mais acumular um colchão de reservas para eventualidades graves). Existe, porém, outra agenda presente no debate brasileiro, a empresarial. Desde certo momento do mandato de Dilma Rousseff – escolhida por Lula como candidata, em parte pelo menos, por ser dos presidenciáveis petistas quem tinha maior proximidade do patronato e de suas preocupações com a produção –, os empresários passaram a reclamar do que chamam o viés ideológico da presidente, a quem faltaria o celebrado “pragmatismo” do antecessor. O grande ponto deles é que, sem produção, sem produtividade, não há como sustentar políticas de inclusão social. Têm razão, é claro. Contudo, várias das medidas que defendem, como a flexibilização do mercado de trabalho, colidem diretamente com os trabalhadores e, salvo uma grave crise, que a ninguém interessa, fica difícil implantá-las. Aqui, o ponto a salientar é que, por decisiva que seja a economia, medidas econômicas são meios, não são fins em si próprias. Uma série de políticas sociais garantiu aumentos reais aos mais pobres, mesmo sem incremento em sua produtividade, o que não converge com os interesses imediatamente econômicos do empresariado. Mas, é possível um encontro feliz da demanda por melhores salários, se ela vier junto com o requisito patronal de maior produtividade, e o acordo será perfeito se esse avanço não acarretar desemprego. O aumento na produtividade, por sua vez, depende estritamente de progressos na educação, nos seus vários sentidos, que vão desde a pesquisa de ponta até o treinamento para as funções no chão de fábrica. A inclusão, no diálogo político, dos setores universitários e de instituições próximas à academia, como fundações de estudos voltadas às empresas e ao trabalho, poderá constituir a ponte necessária que leve os desencontros a se tornarem encontros.

Aqui, na verdade, parece haver desencontros, tanto ideológicos quanto de interesses. No plano dos interesses, protestam os empresários contra sucessivas medidas que, aumentando controles estatais sobre o setor produtivo, inibem seu crescimento. No plano ideológico, os patrões opõem o “pragmatismo” de Lula, que o faz considerá-lo quase como um dos seus, à viseira ideológica que seria a de sua sucessora, que, presa de concepções estatistas – que hoje estariam superadas – controla demasiado os processos e perde de vista os resultados. Mas, essa queixa empresarial não está inteiramente justificada. Ela ignora o quanto os empresários são, eles mesmos, ideológicos. Nem sempre adotam a política mais aplicável ao longo prazo. Veja-se a audiência de uns poucos publicistas que, na melhor das hipóteses, procuram demonizar as políticas sociais do governo, justamente as mais populares junto ao eleitorado, conseguindo, com isso, apenas, fazer os políticos de oposição perderem votos; e de outros, em menor número ainda, que atacam os fundamentos mesmos da democracia, sugerindo o banimento do partido que desde 2002 é o mais votado no País. São posições ideológicas, que em sua dimensão significativa se manifestam quando valores determinados pela classe social a que se pertence bloqueiam sua capacidade de agir decisivamente e de mudar a configuração das coisas. Faria bem ao empresariado se tentasse, permitam a palavra, uma “psicanálise de sua ideologia”, vendo o que – em seus próprios valores – os faz avançar e o que os inibe.

De qualquer modo, coloca-se para os empresários pelo menos parte da conta decorrente das agendas 3 e 4: a desigualdade social só diminuirá com a ajuda do empresariado, e este será chamado a contribuir para melhorar a qualidade dos serviços públicos mencionados. Não precisa ser sempre em dinheiro. Empresas podem aumentar a eficiência do transporte coletivo; podem conjugar seus horários de trabalho para evitar concentração excessiva de demanda sobre os ônibus; podem realocar seus funcionários para mais perto do local de trabalho; podem estimular a carona. No plano da saúde, podem promover a redução de peso dos funcionários, substituir refeições mais pesadas no almoço e no jantar por lanches mais saudáveis a cada três horas e estimular a ginástica laboral. Na educação, podem oferecer um portfólio de aulas, presenciais, mas talvez em parte a distância, que cubram desde necessidades básicas da empresa até outras menos básicas, mas que, melhorando a vida dos funcionários, aumentem a qualidade de vida no ambiente e, finalmente, a produtividade. De modo geral, hoje, todo conhecimento que emancipe, que liberte, que torne a pessoa mais autônoma em qualquer escaninho de sua vida pessoal, deve também ser útil para uma empresa, se ela preferir empregados com iniciativa, capazes de resolver problemas e sem receio de discutir com os superiores sobre as melhores políticas a tomar.

Isso, sem falar em produzirem melhores veículos para o transporte público, melhores equipamentos para a saúde e a educação, e colaborar para uma gestão mais eficiente. Na aliança que será necessária para a quarta agenda, a empresa terá de pagar impostos (ela ou, preferivelmente, o empresário), mas sempre será melhor quando, além disso, ela ingressar ativamente na promoção de mudanças.

Finalmente, o timing de cada uma destas questões é diferente. A miséria e a exclusão social existem há 500 anos e não se resolverão depressa. Mas, não pode mais ser postergada indefinidamente sua solução. É preciso, a cada ano, que haja avanços claros. A qualidade dos serviços públicos é uma questão antiga, também, e que igualmente demandará anos. Mas, a sociedade há de querer indicadores precisos de que está melhorando, e por indicadores não falo apenas em números, como também em uma percepção do cliente de que, por exemplo, será atendido no hospital no curto prazo. Já a pauta empresarial é imediata. A arte do estadista consistiria em colocar a pauta dos negócios a serviço das pautas sociais. Muito, na sociedade brasileira, dependerá, nos próximos anos, da capacidade dos governos – do federal ao municipal – de fazer esses casamentos de interesse, em que a expansão econômica venha sempre com ganhos sociais. Não é fácil, mas é possível, e há iniciativas bem-sucedidas neste campo.

A crise das lideranças

Estaremos, talvez, passando, este ano, por eleições de curto prazo, aquelas que mais demonstram uma crise de lideranças do que a resolvem. Do lado petista, Dilma é candidata do tudo ou nada. Se ela vencer, completa os oito anos que, na tradição de uma reeleição, como nos Estados Unidos, constituem, no final das contas, um único mandato contínuo com recall no meio. Se perder, seu tempo terá terminado e dificilmente concorrerá ao mesmo cargo em 2018. Ou seja, em qualquer caso, o PT precisa pensar já em um nome para 2018, sucedendo à Dilma na presidência ou substituindo-a na candidatura, e, atualmente, não conta com nenhum líder consolidado para tanto.

Já o PSDB se defronta com uma crise mais imediata. Por alguma razão que tange a desrazão, ainda há quem afirme que, para a presidência, Aécio Neves é jovem e José Serra, velho. Na verdade, o ex-governador de Minas Gerais tem 54 anos e o de São Paulo, 72. Parece que temos um estranho senso comum segundo o qual o presidente deve ser eleito em torno dos 60 anos de idade (FHC: 63 anos em 1994; Lula: 57 em 2002; Dilma: 62 em 2010). Obviamente, essa convicção é uma bobagem. Hoje, o brasileiro tem uma expectativa de vida de 74 anos, e a maior parte dos grandes políticos a supera até de longe; mas, na República Velha, quando a expectativa média era cerca de metade da atual, todos os presidentes foram eleitos já quando, estatisticamente, deveriam estar mortos. Mas, de todo modo, os dois ex-governadores paulistas que perderam a presidência para o PT, Serra e Alckmin, são considerados pela maior parte como estando fora da disputa, e Aécio, como não tendo conseguido emplacar. Há razões para o desgaste dos nomes paulistas. Eles se chocaram por demais frontalmente com as políticas sociais dos governos petistas, seu carro-chefe eleitoral. Na imprensa, têm forte apoio de nomes que atacam o PT não só pela política econômica, mas pelos programas mais populares.

Aécio tem a vantagem de não ter entrado nessa má jogada, ao contrário: defende os programas de inclusão. Usou o plano B do PSDB, presente desde o começo, mas que era facilmente sacrificado, que consistia em reclamar para Ruth Cardoso e o prefeito de Campinas, Magalhães Teixeira, a paternidade dos programas sociais (quando o papel do PT não foi o de criá-los do nada, mas dar-lhes escala, modificar suas concepções e torná-los irreversíveis)6. Aécio é o primeiro candidato tucano a efetivamente apostar no pós, e não no pré, Lula. Certamente é quem melhor entendeu o artigo de FHC publicado nesta revista, em 2011, sobre “o papel da oposição”, que reconhece o maior apelo do PT aos mais pobres, admitindo, implicitamente, que ele terá sido capaz de conduzir bem a inclusão social, e propõe que o PSDB se assuma como partido para a classe média. Muda, assim, por completo o projeto tucano, que passa a apostar no sucesso, e não mais no fracasso, dos programas petistas de inclusão social. O PSDB passa a ser o possível grande ganhador desses projetos, que – ao levarem pobres e miseráveis para o patamar da classe média – aumentam o público e o possível eleitorado da agremiação tucana. A estratégia é ótima e de longo prazo. Enquanto Serra concorria em 2010 como uma espécie de última chance, perdida a qual ele deveria passar o lugar a Aécio, este agora disputa o poder com a expectativa de só aumentar seu cacife gradualmente. Se perder a primeira eleição, tem idade para concorrer de novo – e, mais que isso, com o gradual aumento das classes médias, terá mais público. Sua natural simpatia converge com seu interesse político, que o faz torcer pelo Bolsa Família, e não contra ele. Seu casamento com os programas sociais tem afeto, não apenas interesse. Contudo, essa estratégia não parece estar dando certo. O candidato não emplaca. Por que será? Esta é quase a primeira grande pergunta a colocar nas análises sobre estas eleições, mas, como estamos a um bom meio ano delas, também é possível uma reviravolta na sorte.

A segunda pergunta diz respeito a um casamento que parece ser mais de interesse do que de amor, unindo Marina Silva, depois de perder no TSE a chance de registrar a Rede, a Eduardo Campos, candidato inconteste do PSB. A união dos terceiro e quarto nomes nas intenções de voto vitaminou a candidatura, agora única, que o condomínio PSB+Rede lançará. Ele passa a disputar o segundo lugar com o PSDB. Marina Silva tem os ideais, Eduardo Campos, as alianças. Podem somar uma recepção favorável em setores empresariais e políticos que estão abandonando o PSDB, assim como no eleitorado remanescente da impressionante votação que Marina teve em 2010. Na verdade, a sangria tucana vem já de algum tempo e, até há pouco tempo, beneficiava Marina mais que Eduardo. Uma conversão de economistas de persuasão liberal em defensores da sustentabilidade, juntamente à substituição dos temas ambientais também pela difícil palavra sustentabilidade, tornaram a Rede a destinatária de muitos simpatizantes do PSDB em busca de ideais. Juntamente a essa caminhada para o centro de um movimento que teve na esquerda seus primeiros líderes, como Chico Mendes e Jorge Viana, houve também um descontentamento de muitos tucanos com a estagnação de seu partido – não iriam para o PT, mas poderiam seguir a liderança ética de Marina.

Este ponto merece destaque. Temos no Brasil, hoje, duas lideranças políticas especiais. Uma é a de Lula, que nasce do clamor ético pela justiça social e pela moralidade e, depois, desdobra-se no dirigente político que mudou o Brasil. Outra é a de Marina, já por sua história “de superação” das dificuldades que viveu em criança e em jovem e que dá a seus interlocutores a percepção de que não fala só em PIB, mas em vida. Lideranças assim atraem, até porque fazem parte desse pequeno grupo que lidera, não porque diga aos liderados o que estes querem ouvir, e sim porque lhes dizem o que eles não sabem. Sua habilidade está em que sair da divisão dizer o que querem e dizer o que não querem ouvir, e entrar num terceiro termo, o da novidade trazida, de conhecimento novo e perspectivas novas, inclusive de ação e de negócios.

Nos últimos meses, o condomínio PSB+Rede tem buscado mais conquistar apoios empresariais do que junto ao eleitorado. Na política brasileira, definiu-se um momento anterior ao primeiro turno, que poderíamos chamar de turno zero, no qual os candidatos – mesmo tendo o aval de seus partidos, como tem sido o caso de Aécio e Eduardo – procuram se viabilizar, sobretudo junto ao empresariado. É quando apresentam suas propostas econômicas e, obviamente, buscam apoio financeiro para as campanhas. Embora seja inteiramente legítimo os empresários se manifestarem nas eleições, não se pode dizer que essa semitriagem de candidatos operada pelo capital contribua para a maior correção do pleito. Além disso, é provável que o Supremo Tribunal Federal proíba a doação de empresas a candidatos e a partidos, sustentando, com razão, que pessoas jurídicas não são eleitoras e, portanto, seu dinheiro constitui uma intromissão externa no pleito. Isso não impedirá, certamente, que empresários, pessoas físicas, contribuam, mas com base em seus rendimentos, e não mais afetando o capital da empresa. Mesmo assim, a bênção empresarial tem sido buscada pelos candidatos da oposição de centro-direita, Aécio, Eduardo e, ainda, Marina.

Que lideranças pode o PT oferecer? Por um lado, tem um líder de referência com um papel comparável ao que FHC desempenha no PSDB. Mas, a diferença é que Lula nunca foi descartado pelos candidatos de seu partido – Serra, em especial, tentou afastar-se da imagem de FHC. Ao contrário, constitui o maior cabo eleitoral petista. Tanto assim que se cogita seu nome como coringa. Tem uma líder que já ocupa a presidência, o que favorece sua reeleição. Mas, não se descortina renovação a partir de 2018. Por enquanto, somente o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, parece ter essa perspectiva, mas carrega o peso de todos os problemas de sua cidade. Em suma, enquanto a coligação do PSB e Rede tem dois nomes a escolher para 2018, o PSDB e o PT podem ficar sem candidato natural ou fácil de emplacar, o que mais uma vez os levaria a procedimentos não democráticos de escolha – no caso dos tucanos, ficou célebre o jantar a quatro em Nova York, que lançou um candidato presidencial, enquanto entre os petistas se consagrou o dedazo de Lula, fazendo escolhas sozinho.

Mas, sobre todas estas considerações de curto prazo ou mesmo de médio prazo – 2014 ou 2018 – paira um inominado. A sociedade brasileira, em que pese viver ainda enormes carências, saiu do imaginário da carência para o da dignidade. Está-se no imaginário da carência quando se pede o socorro, o emergencial – no limite, a esmola, a cesta básica, a caridade. Sai-se desse imaginário quando se tem um cartão, que não passa por prefeito ou deputado, e que inclui obrigações para com a saúde e a educação. Entra-se no imaginário da dignidade quando se deixa de implorar e se passa a exigir, quando se desvestem os andrajos da mendicância e se envergam os trajes da cidadania. Exigir serviços públicos bons é a novidade. Não escutar essa demanda ou tratá-la como antes se tratava a miséria, como algo que é necessário, sim, mas um dia, e cuja solução pode sempre ser postergada, é divorciar a categoria política da sociedade que ela representa. Então, de duas uma: um ou mais partidos despertam para esta questão e procuram construir o apoio político e os meios técnicos e de gestão que deem um salto na qualidade da saúde, educação, segurança e transporte públicos; ou vai crescer a cunha entre os representantes e representados, com os Anonymous – nome mais significativo é impossível ter – e os Black Blocs ocupando o vazio e se legitimando pela ação. A escolha entre um itinerário e outro está nas mãos, antes de mais nada, dos políticos e de seus partidos. 1 Tratei das manifestações numa série de artigos no jornal Valor Econômico, publicados às segundas-feiras, entre 17 de junho e 23 de setembro de 2013, e, mais tarde, no artigo Brazil and the democracy of protest, publicado nos anais da 27ª Conferência Internacional da Academia da Latinidade, sobre o tema Post-Regionalism in the Global Age: Multiculturalism and Cultural Circulation in Asia and Latin America, realizada em Kuala Lumpur, entre 8 e 10 de janeiro de 2014, disponível em http://alati.com.br/pdf/2014/malaysia/parte-6_-_Renato-Janine-Ribeiro.pdf. 2 Se a segurança pública não constituiu tema durante as manifestações, a razão deve estar simplesmente no fato de que as polícias estaduais as reprimiram, espancando manifestantes – e, depois, toleraram a depredação de próprios públicos, como a sede da prefeitura de São Paulo. No mínimo, isso provou sua dificuldade de lidar com protestos políticos. No mínimo. 3 Isso explica a mágoa de Itamar Franco ao ver o plano que ele decretou ser atribuído a FHC, o ministro que o implantou. Na verdade, os dois ex-senadores, que viriam a ser, ambos, presidentes da República, não eram conhecedores profundos de economia, mas construíram o crucial apoio político para que os economistas do plano, que depois ficariam conhecidos como tucanos, o concebessem e implantassem. Somente perto de sua morte, quando era novamente senador e se reaproximara do PSDB, Itamar viu reconhecida sua paternidade do plano. 4 A China, maior país do mundo, pode ter conseguido dados comparáveis, mas fora do regime democrático. 5 Sem querer entrar na polêmica sobre a suposta corrupção do PT, assunto que hoje racha a sociedade brasileira, o fato é que, no imaginário – nada afirmo sobre a realidade –, o partido deu maior relevo a sua agenda social e menor, à ética. O círculo virtuoso, que da ética remetia à justiça social e inversamente, rompeu-se. Este é um tema que desenvolverei em outra ocasião. 6 O plano A consistiu e ainda consiste em criticar os programas de inclusão social, não só por defeitos superáveis de concepção, entre os quais a porta de saída, mas também por uma série de acusações imaginárias, entre elas a de que conformaria os mais pobres com a sua pobreza e teria efeitos socialmente negativos. O livro de Walquiria Leão Rego e Alessandro Pinzani, Vozes do Bolsa Família – Autonomia, Dinheiro e Cidadania, refuta essas teses, que, porém, persistem, e mais retiram votos da oposição do que lhe dão. Quando o senador Aécio propõe incluir o Bolsa Família como programa permanente, ele rompe com esse que chamei o plano mais frequente de oposição do PSDB à iniciativa governamental.