Ensino Superior no Brasil e Desenvolvimento

Há hoje, no Brasil, uma consciência generalizada de que o desenvolvimento do sistema de ensino superior constitui um fator fundamental para o desenvolvimento econômico, político e social do País. Não há, entretanto, uma compreensão clara de sua complexidade e da diversidade de funções que ele deve preencher. Esta compreensão exige algum conhecimento de sua história e de suas origens europeias.

As origens Há algumas características do ensino superior brasileiro que o distinguem do praticado tanto nos demais países da América Latina quanto na Europa e nos Estados Unidos.

A primeira delas é o seu início tardio. Enquanto na América Latina já existiam universidades no século xvi, no Brasil, as primeiras instituições de ensino superior só foram criadas em 1808, por D. João VI, quando a Coroa Portuguesa aqui se refugiou. Assim mesmo, não eram universidades, mas faculdades ou escolas destinadas a formar profissionais, como médicos, advogados e engenheiros.

Há que observar, entretanto, que o modelo de ensino superior adotado no Brasil era, para a época, um modelo avançado. Havia sido criado na França por Napoleão, após a extinção da Universidade de Paris. Seu objetivo era uma modernização do ensino, de tal forma que a formação de profissionais necessários ao Estado e à sociedade incorporasse os resultados do grande desenvolvimento científico que vinha ocorrendo na Europa desde o século xviii. De fato, as universidades europeias tradicionais, voltadas para as humanidades e a teologia, distantes da ciência, haviam deixado de ser uma força propulsora do conhecimento.

Uma outra peculiaridade deste começo é que as escolas, ao contrário das universidades católicas da América Espanhola, eram laicas e submetidas diretamente à Coroa. Entretanto, por coincidência, no mesmo ano de 1808, havia sido criado em Berlim um novo tipo de universidade, a qual não apenas incorporava ao ensino o saber científico que se produzia fora dela, mas se constituía, ela própria, como um centro de produção científica.

O enlace entre ensino e pesquisa científica modificou o papel da universidade e lhe conferiu prestígio e reconhecimento, porque repercutiu no desenvolvimento tecnológico e a tornou relevante para a economia e para o potencial militar e industrial do país. Isto ficou muito visível na Alemanha, o primeiro país a criar este novo tipo de universidade, com a contribuição das pesquisas químicas para o desenvolvimento da indústria química alemã. Estabeleceu-se, então, uma divisão muito produtiva entre a pesquisa científica “pura” (como se dizia então), que ocorria nas universidades, e sua aplicação para a inovação tecnológica, que se dava fora dela. O sucesso deste novo modelo levou à sua expansão na Europa e nos Estados Unidos durante o século xix.

Esta revolução, entretanto, não implicou uma grande ampliação do sistema de ensino superior. Com exceção dos Estados Unidos, a formação em nível superior continuou, até meados do século xx, restrita a um pequeno número de estudantes, especificamente preparados em instituições de nível médio altamente seletivas.

O Brasil, entretanto, permaneceu preso ao sistema de escolas ou faculdades autônomas, voltadas para a formação profissional. No final do Império, havia não mais que doze destas escolas espalhadas no território nacional.

Este sistema se transformou, na Primeira República. As escolas deixaram de ser monopólio da Coroa e abriu-se a oportunidade de criação de escolas “livres” – trata-se do início do ensino privado no País. Apesar de haver alguma pesquisa científica nestas escolas, como nas de Engenharia e de Medicina, elas eram ainda, basicamente, instituições de ensino.

As universidades e outras instituições de ensino no Brasil

A criação das primeiras universidades brasileiras decorreu do movimento de uma restrita intelectualidade nacional, na década de 1920, no sentido de modernizar o sistema educacional, introduzindo no Brasil a revolução que ocorrera no mundo desenvolvido no século xix: a associação entre a pesquisa cientifica e o ensino, que existia em universidades europeias e americanas. Mas, como não existiam universidades no País, era necessário criá-las.

As duas primeiras verdadeiras universidades foram criadas na década de 1930, no governo Vargas: a Universidade de São Paulo, pelo governo estadual, e a do Rio de Janeiro, pelo governo federal. A criação das universidades não destruiu o sistema anterior, preservando suas marcas de origem: em primeiro lugar, o grande peso da tradição de escolas de formação profissional, as quais, quer em escolas isoladas, quer incluídas nas universidades, permaneceram como a referência básica para cursos superiores.

Mesmo hoje, após as reformas pelas quais passou o sistema, o ingresso continua a ser feito por carreiras, cada qual centrada numa escola ou faculdade. A força desta tradição se deve à preservação de um sistema corporativo que existe até hoje, o qual associa o diploma a uma carreira regulamentada e ao monopólio do exercício de uma profissão. Não se criou, no Brasil, a tradição de que as universidades deveriam oferecer uma formação geral que antecedesse a profissionalização. Todas as propostas de um curso básico, uma das quais foi incluída na reforma de 1968, ou fracassaram ou não foram sequer tentadas.

A outra característica, herdada da Primeira República, foi a da importância do setor privado, o qual, nas primeiras estatísticas que datam de 1933, já incluía 43% do alunado. Nesse aspecto, o Brasil é diferente tanto da Europa quanto da América Latina, onde o ensino privado (com exceção das instituições confessionais) se instala apenas no final do século xx.

Apesar do modelo da universidade alemã estar na base da criação das universidades brasileiras, ele se realizou aqui muito incompletamente. O número de universidades cresceu lentamente e a pesquisa se implantou em poucas delas, por falta de tradição e de pessoal familiarizado com o trabalho científico.

O modelo vingou em São Paulo, com a criação da usp, mas, até o final da década de 1960, nas poucas universidades brasileiras, a pesquisa limitou-se a um arquipélago de pequenas ilhas que se instalaram em algumas delas. Com exceção das universidades católicas do Rio de Janeiro e de São Paulo, as universidades permaneceram públicas e laicas.

Entretanto, o pequeno número de universidades não permitiu que elas absorvessem a maioria das matrículas e o ensino continuou a depender, em grande parte, do sistema paralelo de faculdades isoladas, públicas ou privadas, voltadas exclusivamente para os cursos de graduação. Esta situação perdurou até a década de 1960, quando repercutiram no Brasil as reformas então em curso na Europa.

A década de 1960 presenciou o que pode ser considerada uma nova revolução no ensino superior, que teve início na Europa e que decorre de um enorme aumento da demanda por esse nível de ensino. O mesmo aconteceu no Brasil.

Democratização do acesso

O crescimento exponencial da demanda por formação em nível superior é uma característica do mundo atual e se manifestou em função da democratização do acesso, que provocou grandes manifestações estudantis em 1968. De um pequeno conjunto de instituições voltadas para a formação de uma elite igualmente pequena, o sistema de ensino superior viu-se forçado a incluir parcelas cada vez maiores da população juvenil, exigindo fundos públicos crescentes e promovendo reformas profundas na organização do ensino.

Este crescimento decorreu de grandes transformações econômicas que ocorreram no período após a Segunda Guerra, envolvendo profundas modificações no mercado de trabalho, que necessitava de uma proporção cada vez maior de mão de obra com qualificação de nível superior, ao mesmo tempo em que marginalizava a população pouco instruída.

Essas mesmas transformações econômicas, por outro lado, aumentaram a importância das universidades como centros de pesquisas necessários para alimentar o desenvolvimento tecnológico e para a formação de pessoal mais altamente qualificado.

Estabeleceram-se, então, duas demandas complementares e em parte contraditórias – a ampliação do acesso ao ensino superior e o desenvolvimento da produção científica nas universidades. As universidades tradicionais não conseguiram atender a esta dupla demanda, especialmente a que se relacionava com o ensino. Tais demandas eram demasiado custosas para serem multiplicadas rapidamente. Além disso, estando voltadas para a formação de pesquisadores e de profissionais para um número limitado de profissões, não satisfaziam à diversidade de expectativas de uma massa de candidatos cada vez mais heterogênea. Isto promoveu, na Europa, uma diversificação nos sistemas de ensino superior com a criação de outros tipos de instituições além das universidades.

No Brasil, a situação assumiu um viés particular, porque embora muitas universidades, criadas para desenvolver a pesquisa, não tivessem ainda se incorporado ao novo modelo, o conceito de universidade havia adquirido um enorme prestígio e todas as reivindicações por ensino, que partiam do explosivo movimento estudantil da década de 1960 (e até hoje), se concentraram na demanda por ampliação de vagas em universidades públicas gratuitas. A pesquisa é mencionada, como prova da superioridade das universidades sobre outros tipos de instituições de ensino, mas as dificuldades de sua implantação, sua verdadeira importância e seu custo não são considerados.

Universidades passaram a ser sinônimo de ensino superior mesmo, e que a maior parte dele fosse ministrado em instituições isoladas, a maioria das quais particulares. Os docentes universitários e os intelectuais em geral endossaram esta visão, que foi incorporada pela opinião pública, acreditando que, fora de universidades que associam ensino e pesquisa, não é possível oferecer ensino de qualidade.

Esta identificação não se sustenta. É perfeitamente possível oferecer uma boa formação superior, com docentes academicamente qualificados e atualizados, em cursos de graduação nas mais diversas áreas como Direito, Administração, Computação, Propaganda e Marketing, Jornalismo e Comunicação, Turismo, Educação Física, etc., sem que eles estejam necessariamente vinculados a universidades dedicadas a pesquisa.

Escolas deste tipo existiram no Brasil antes das universidades e existem até hoje. Mesmo bons cursos de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia podem ser oferecidos por hospitais (como é hoje o caso da Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo).

O desenvolvimento recente

Para entender o que se passa no ensino superior, no mundo atual, é preciso, portanto, compreender a complementaridade e as contradições entre as funções da pesquisa e ensino e a dificuldade em atender a ambas.

No Brasil, as demandas por ensino e pesquisa vêm sendo satisfeitas parcialmente. A demanda por mais vagas é a que envolve mais diretamente a população e a que se manifesta mais explicitamente. É ela que atende às aspirações de ascensão social por parte dos jovens e satisfaz as exigências de pessoal qualificado por parte do mercado de trabalho.

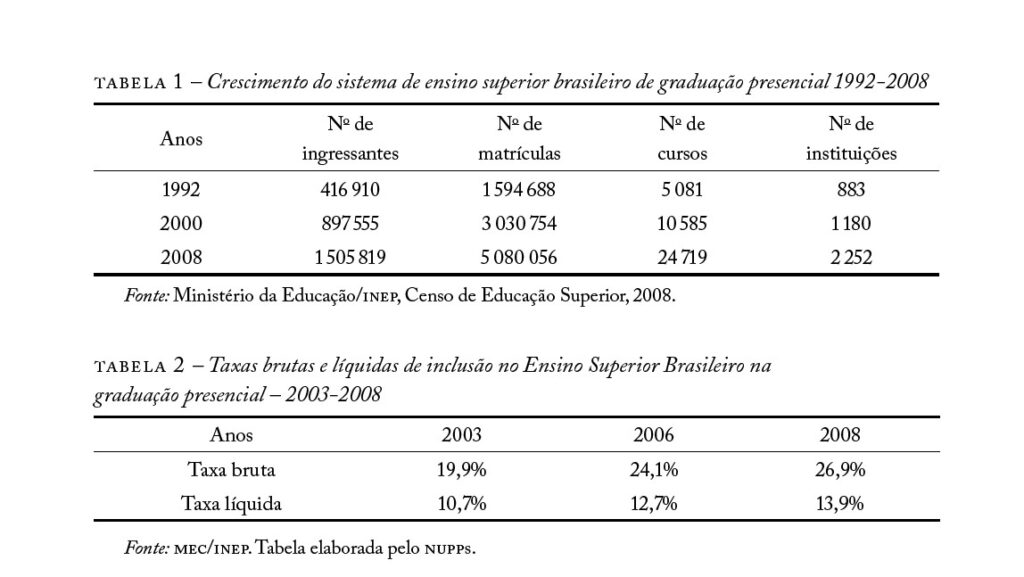

O sistema de ensino superior tem, de fato, crescido muito (Tabela 1).

Os números são muito significativos. Mostram que, no período entre 1992 e 2008, as matrículas quadruplicaram, o que constitui um crescimento extraordinário.

Se os números são grandes, também o é a população brasileira. Para saber o que isto significa em termos de inclusão no ensino superior e democratização do acesso são necessários outros indicadores: as taxas bruta e líquida de matrículas.

A presença de uma grande diferença entre taxa bruta e líquida mostra que o sistema de ensino superior está atendendo a uma demanda reprimida de jovens e adultos que completaram mais tardiamente o ensino médio ou que, tendo abandonado os estudos, retornam mais tardiamente para completar sua formação.

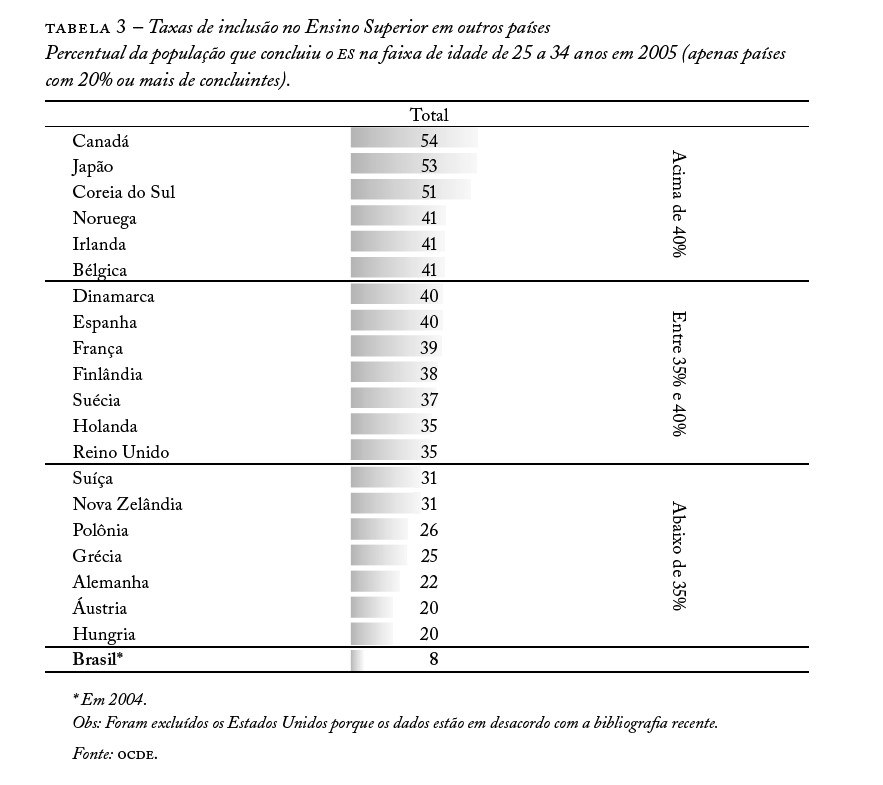

Para verificar o que isto representa em comparação com outros países, utilizamos um indicador diferente das taxas de matrículas.

O indicador utilizado para esta comparação internacional é diverso dos anteriores porque é calculado em termos dos percentuais de egressos do ensino superior na faixa etária entre 26 e 34 anos e não de matrículas.

Se o progresso é evidente, no que diz respeito ao crescimento do sistema quando se fazem comparações internacionais, os índices se revelam muito menores do que aqueles dos países desenvolvidos, inclusive da maioria dos países da América Latina.

A conclusão é inescapável no que diz respeito ao atraso brasileiro em relação aos outros países: o ensino superior brasileiro precisa crescer.

Sistema público e sistema privado

Os resultados alcançados pelo Brasil na área do ensino superior não se devem apenas a esforços governamentais, mas também à iniciativa privada.

Quando se discriminam os dados entre os setores público e privado fica evidente que o crescimento da matrícula se deve principalmente a este último e que há um incremento constante da participação do setor privado no conjunto do sistema de ensino.

Em 1933, quando se iniciaram as primeira

s estatísticas, 43,7% das matrículas já se localizavam no setor privado. A dominância do setor público, embora pequena, se manteve até 1950. Entre 1950 e 1960, houve um pequeno decréscimo: o setor privado abrangia, então, 41,2%.

A partir dessa data, o setor privado passou a crescer a taxas maiores e ultrapassou o setor público já em 1970, quando respondia por 50,5% das matrículas, e por 67,3%, em 1980. Na década de 1980 e início da de 1990, como resultado provável da crise econômica que ocorreu nessa época, o sistema no seu conjunto cresceu muito pouco e, no setor privado, houve inclusive um decréscimo do número de matrículas. A partir dessa data, o crescimento se acelerou no setor privado, atingindo 85,7%, em 2000, e cresceu bem mais lentamente até 2008, quando chegou a 86,5%.

A grande maioria das instituições privadas trabalha basicamente com ensino. Sua participação na pesquisa é marginal, mesmo quando se intitulam universidades.

A diferença de orientação entre ensino público e privado inclui também diferenças na qualidade de ensino. Embora haja excelentes instituições privadas, a grande maioria se concentra na oferta de cursos de pouca exigência acadêmica, oferecidos no período noturno, boa parte dos quais de três anos de duração. O desempenho dos alunos tende a ser muito insatisfatório.

A menor participação do setor público na oferta de ensino de graduação se deve ao fato de que, desde a década de 1930, o governo federal esteve voltado para a constituição de um sistema nacional de universidades públicas que associasse o ensino à pesquisa. A partir da década de 1950, houve um grande esforço voltado para o desenvolvimento da pesquisa científica, e as universidades federais deveriam constituir sua base.

A referência foi, durante todo esse processo, uma universidade que estava fora do sistema federal, a estadual de São Paulo, usp, que, naquela década, já se tinha consolidado como um grande centro de pesquisas nas áreas de ciências exatas e sociais. Universidades como as de São Paulo constituem a parte mais onerosa do sistema, em função do custo da pesquisa e da manutenção de hospitais públicos e centros culturais, como museus, grandes bibliotecas, orquestras, estações de rádio e televisão, etc. Além disso, exigem um grande investimento na infraestrutura das instituições, na ampliação do corpo docente e na sua qualificação.

Os estímulos à pesquisa incluíram a criação de agências federais, como o cnpq e a capes, que financiaram os projetos de pesquisa e concederam bolsas de estudo para a formação de mestres e doutores, no País e no exterior, qualificando os docentes e ampliando o contato dos pesquisadores com a comunidade científica internacional. Em segundo lugar, houve uma enorme ampliação do regime de trabalho em tempo integral, o que elevou substancialmente o salário dos docentes e lhes forneceu tempo para a pesquisa.

Todos esses estímulos não teriam obtido os resultados desejados se não tivessem sido associados à institucionalização da pós-graduação, que permitiu criar em muitas universidades núcleos de pesquisadores altamente qualificados e produtivos, capazes de formar os futuros pesquisadores.

Em termos do desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação, os resultados foram muito compensadores. O Brasil, hoje, possui grupos de pesquisa e cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, e superamos em muito os demais países da América Latina, inclusive em termos de produção científica em nível internacional. Para isto, contribui também o governo do estado de São Paulo, que mantém três das maiores, melhores e mais produtivas universidades do País (a usp, a Unicamp e a Unesp), e uma agência de fomento à pesquisa, a Fapesp.

O que ocorreu de fato, no conjunto do sistema, foi uma espécie de divisão e de tarefas entre ensino privado e ensino público, ficando com este as universidades que associam ensino, pesquisa e pós-graduação e, com aquele, o ensino de graduação massivo.

O ensino tecnológico e a diversificação do ensino

Entretanto, o ensino de graduação não pode depender apenas das instituições privadas e pagas, e se o setor público não consegue ampliar significativamente as vagas, contando apenas com as caríssimas universidades públicas, torna-se necessário haver uma alternativa de cursos gratuitos de boa qualidade para atender à diversidade de interesses de uma população jovem muito heterogênea em termos de formação anterior, de vocações e de bagagem cultural. Os cursos de graduação, especialmente os de melhor qualidade, como os das universidades públicas, são demasiado teóricos e distantes do mercado de trabalho para interessar à grande parcela de jovens sem vocação acadêmica.

Retomamos aqui a questão da necessidade de diversificação do sistema de ensino superior, como está ocorrendo nos países desenvolvidos.

As estatísticas da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (ocde) classificam estes cursos como de tipo B e os distinguem dos bacharelados (que constituem o tipo A) por serem mais curtos, mais práticos e mais voltados para o mercado de trabalho, como os cursos tecnológicos no Brasil.

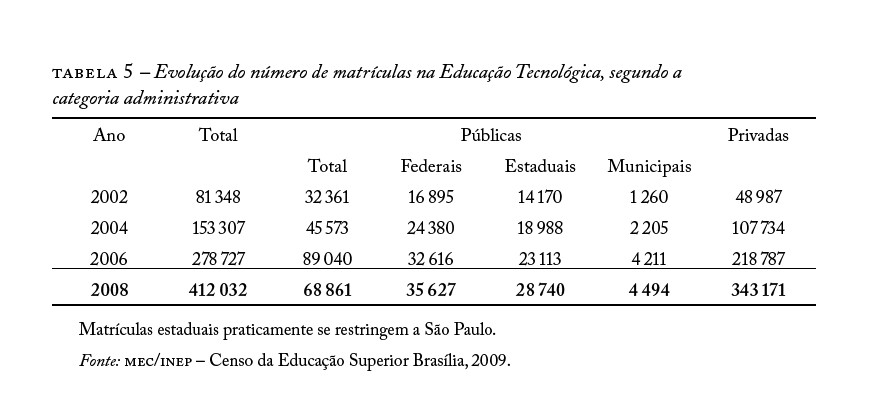

A importância destes cursos para a ampliação da democratização do ensino superior pode ser verificada na Tabela 4, que é um aprofundamento da Tabela 3 e diz respeito ao percentual de egressos do ensino superior, na faixa etária de 25 a 34 anos, que provêm do setor tecnológico do ensino superior.

O que as estatísticas da ocde mostram é que os países que apresentam as taxas mais elevadas de escolarização em nível superior são exatamente aqueles que incluem as maiores porcentagens de egressos de cursos tecnológicos, em torno de 50%.

Esses cursos atendem melhor à heterogeneidade dos candidatos ao ensino superior, porque são muito mais variados e mais flexíveis. Estão também em constante mutação para atender a um mercado de trabalho que se transforma muito rapidamente. Tais cursos são importantes para suprir a enorme carência que existe no Brasil de técnicos competentes e qualificados nas mais diversas áreas.

No Brasil, houve muita resistência à aceitação dos cursos tecnológicos. A excessiva valorização da universidade e do seu papel ideal de produtora de conhecimento teve como contrapartida a desvalorização do ensino técnico e tecnológico, considerados como de mero treinamento, incapazes de promover o desenvolvimento do raciocínio lógico e da metodologia científica – consistiriam em cursos de segunda categoria oferecidos para os

pobres e seriam discriminatórios.

Tal concepção constitui uma caricatura do ensino tecnológico e está muito longe das excelentes escolas criadas pelo governo federal e pelo governo do estado de São Paulo. Elas estão voltadas para um saber-fazer que utiliza as tecnologias avançadas e implica o uso constante da reflexão.

Na década de 1980, o governo federal estabeleceu um audacioso plano de criação de escolas tecnológicas, os cefets, mas, após a abertura de alguns estabelecimentos, uma mudança na orientação política do mec as relegou a um papel secundário.

Fora do governo federal, o estado de São Paulo se interessou precocemente por este tipo de ensino, tendo criado as fatecs, que possuem uma organização completamente diversa daquela que caracteriza as universidades paulistas e fazem parte da Fundação Paula Souza, a qual administra, também, o ensino técnico público de segundo grau.

Em 2000, a rede era muito pequena, incluindo apenas dez mil alunos. Iniciou-se, entretanto, nesse ano, por iniciativa do governo do estado, uma vigorosa expansão do número de instituições e de alunos, tendo as matrículas saltado, em 2008, para 50 mil alunos.

São Paulo é o único estado que mantém uma rede própria de escolas tecnológicas. Os demais dependem de instituições federais. A única exceção é Minas Gerais, que mantém uma pequena escola.

Mais recentemente ainda, o governo federal retomou seu interesse pelo ensino tecnológico, com um programa já iniciado de dobrar o número de instituições.

O setor privado também vem investindo no setor tecnológico, cuja procura é mais elevada do que a que se dirige para os cursos acadêmicos, mas sua qualidade é muito heterogênea.

O interesse do setor privado pelos cursos tecnológicos é uma prova da grande aceitação dos mesmos pela população (ver Tabela 5).

Obstáculos estruturais à expansão e melhoria de qualidade do ensino superior no Brasil

Sem dúvida, é necessário que haja tanto um aumento da taxa de matrículas no ensino superior quanto uma melhoria de sua qualidade, que nos aproxime, pelo menos, da média da América Latina e, a mais longo prazo, daquela que caracteriza os países mais desenvolvidos. Mas uma política de simplesmente aumentar o número de vagas não resolverá a questão. Há obstáculos estruturais ao aumento da taxa de inclusão que só recentemente começaram a ser removidos.

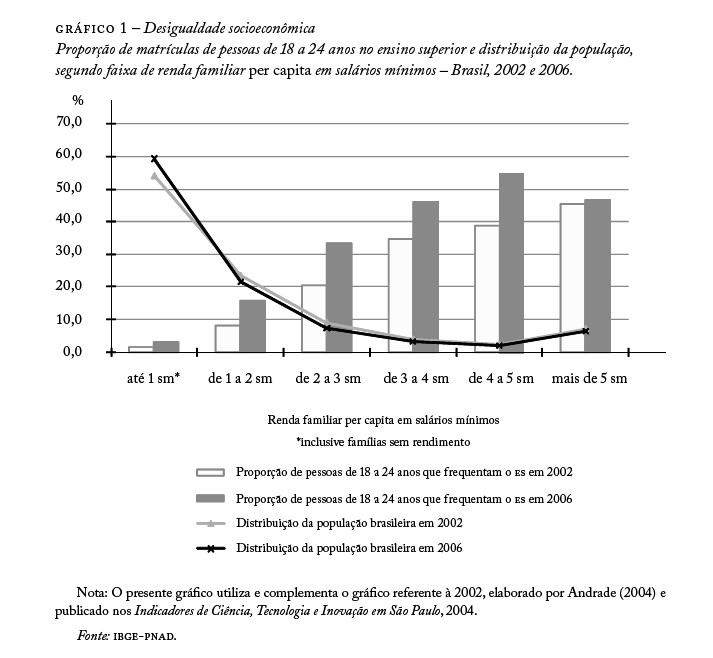

O principal obstáculo é externo ao sistema de ensino e diz respeito à enorme desigualdade socioeconômica que caracteriza a sociedade brasileira.

No mundo todo, o desempenho escolar está associado estritamente ao nível de renda. Populações abaixo do nível de pobreza dificilmente completam oito anos de escolarização porque não possuem nem o estímulo familiar nem a familiaridade com a cultura letrada que lhes permitam uma adaptação fácil à rotina escolar. A escola não conseguiu até hoje desenvolver métodos de ensino que permitam às crianças provenientes das camadas mais desfavorecidas superar as deficiências que decorrem do contexto familiar e vicinal em que vivem.

Os países de alta taxa de inclusão no ensino superior são, em sua maioria, aqueles de menor índice de desigualdade social.

O Gráfico 1 mostra a relação entre renda familiar e acesso ao ensino superior.

O grau de exclusão do ensino superior é consequência de uma exclusão iniciada no ensino básico.

Estando os níveis de renda relacionados estreitamente com o nível de escolarização do país, cria-se um ciclo vicioso, no qual filhos de pais de renda baixa e escolarização precária têm um baixo desempenho escolar e, consequentemente, pouquíssimas possibilidades de obter empregos bem remunerados.

Sendo um elo desta cadeia, podemos supor que, se melhorássemos a qualidade das escolas e conseguíssemos que estas crianças obtivessem melhor desempenho, contribuiríamos para diminuir a desigualdade social. Entretanto, seria irrealista esperar que, sem políticas públicas que melhorem a distribuição de renda, a escola consiga por si só resolver o problema da desigualdade social no Brasil.

É interessante notar, no gráfico apresentado, que o nível mais alto de inclusão não esteja na camada de renda mais alta (de mais de cinco salários mínimos), mas naquela dos que se colocam entre três e cinco salários, com 55% de inclusão. A camada seguinte, de três a quatro salários mínimos, apresenta um nível de inclusão praticamente igual ao da classe mais abastada. Pode-se afirmar, com certa segurança, que a clientela atendida pela universidade é, majoritariamente, da classe média.

O segundo obstáculo para o aumento das taxas de inclusão, que deriva do primeiro, reside no gargalo representado pelo ensino médio. Obviamente, para aumentar o número de estudantes no ensino superior é preciso aumentar o número de egressos do ensino médio.

O sistema de ensino básico brasileiro embutia, tradicionalmente, um processo extremamente rígido de seleção, de tal modo que os formados no ensino médio constituíam uma minoria muito pequena da população. A situação mudou em todo o País, o ensino médio democratizou-se e as taxas de inclusão aumentaram muito. Isso ocorreu porque o gargalo anterior, que residia na baixa taxa de conclusão do ensino fundamental, foi em parte resolvido.

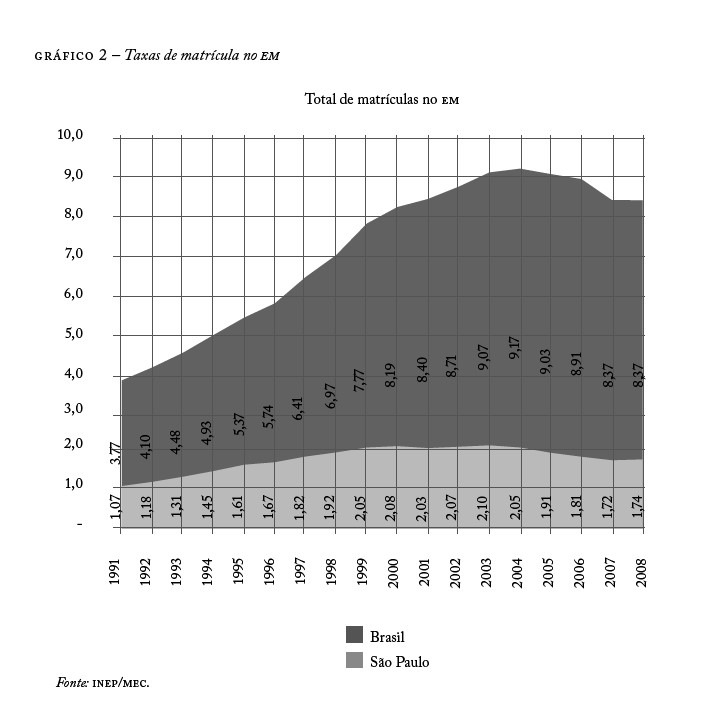

O Gráfico 2 mostra o crescimento ocorrido.

O grande crescimento do ensino médio ocorreu nos anos 1990 e se prolongou até 2004. Os 3 770 000 alunos de 1991 aumentaram para 9 170 000, em 2004. A partir de então, a taxa começou a cair, atingindo, em 2008, 8 370 000 alunos.

A análise dos dados referentes ao número de egressos do ensino médio e o número de vagas no ensino superior chega a um resultado surpreendente.

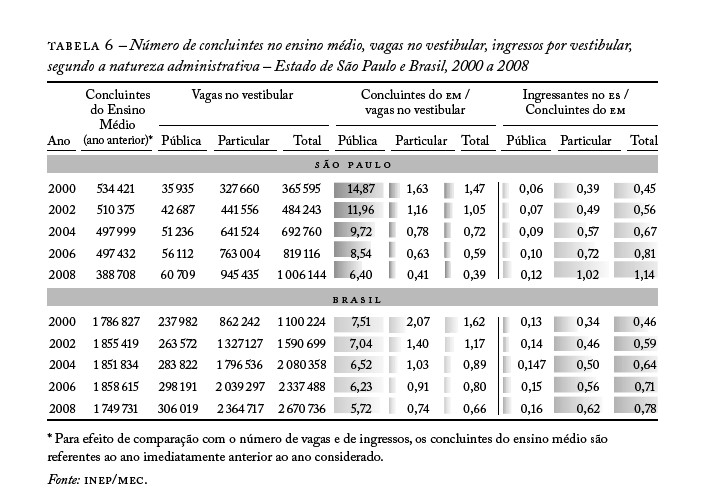

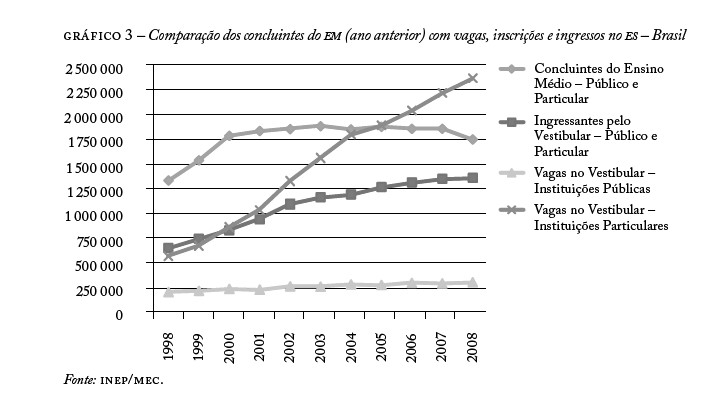

Como se verifica na Tabela 6 e no Gráfico 3, o número total de vagas oferecidas nas instituições de ensino superior (públicas e privadas) é maior do que o número de egressos do ensino médio.

Podemos, portanto, afirmar que, graças ao ensino privado, não há falta, mas excesso de vagas em relação ao público possível: o de concluintes do ensino médio.

Isso p

ode ser explicado, em parte, por uma expansão artificial do setor privado, do que resultou um percentual de vagas ociosas em torno de 50%.

Como o ensino público é melhor e gratuito, atrai um número maior de candidatos. Mas, mesmo assim, a relação entre número de concluintes do ensino médio e vagas no ensino público vem diminuindo. Ao mesmo tempo, vem aumentando o número de vagas ociosas.

Para cada vaga no ensino público paulista, havia, em 2008, 6,4 possíveis candidatos, considerando o conjunto daqueles que tinham concluído o ensino médio no ano anterior.

Mas, no ano 2000, a mesma relação era de 14,9.

Está havendo, portanto, um aumento do atendimento público em relação à demanda. No ensino privado, por outro lado, o número de vagas é bem superior ao número total de concluintes do ensino médio. Podemos inferir que um aumento de vagas no ensino público não significaria, necessariamente, ampliar a taxa de matrículas no ensino superior e, consequentemente, um aumento da taxa de inclusão, mas possivelmente uma diminuição de alunos do ensino particular.

O problema não se reduz, entretanto, a uma questão de quantidade, mas envolve também considerações sobre a qualidade da formação oferecida, que constitui um terceiro obstáculo à expansão do ensino superior.

O grande aumento na escolaridade de nível médio se deu, na sua imensa maioria, em instituições públicas estaduais e foi acompanhado por um declínio da qualidade do ensino. Esse declínio, por sua vez, está associado ao fato de que o sistema vem-se democratizando, isto é, incorporando camadas mais pobres da população.

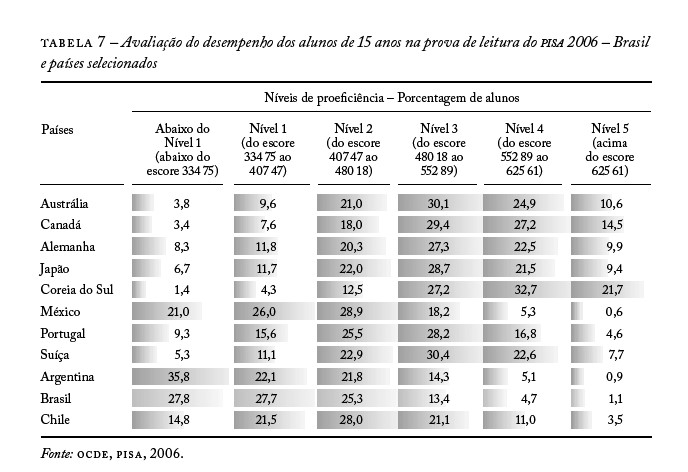

A avaliação internacional feita pela ocde, com jovens de 15 anos, mostra a enorme distância que separa o Brasil dos demais países em termos de desempenho escolar. Para esta demonstração escolhemos os resultados do teste de Leitura, porque são melhores que os de Matemática.

O mau desempenho escolar é cumulativo. O mau desempenho nas séries iniciais repercute como desempenho ainda mais deficiente nas séries finais. Por isso, a avaliação do pisa (Programa Internacional de Avaliação Comparada) constitui uma boa previsão do percentual de alunos que conseguirá atingir um desempenho suficiente para ingressar no nível superior.

Como se verifica na Tabela 7, mais da metade dos alunos testados no Brasil estão nos níveis um e abaixo de um. Alunos com esse desempenho não possuem condições mínimas de ingresso no ensino superior. A esse grupo podemos provavelmente adicionar os 25,3% classificados no nível dois. Sobram, portanto, 17,2% com desempenho suficiente para ingresso no ensino superior, índice bem próximo da taxa bruta de escolarização, que é de 19,5%.

Pode-se concluir, a partir desses dados, que o sistema de ensino superior absorve toda a demanda qualificada, e as taxas de inclusão não aumentarão enquanto o desempenho do nível médio não melhorar.

Conclusão

Não há soluções simples (como aumento de vagas) para elevar as taxas de matrícula no ensino superior. Os problemas dos diferentes níveis de ensino estão interligados e exigem um conjunto de medidas integradas a médio e longo prazo para que sejam resolvidos.

Finalmente, precisamos entender que o sistema de ensino superior não é autônomo em relação à sociedade e, portanto, não teremos democratização de acesso sem que haja uma diminuição drástica do nível da desigualdade social brasileira.Eunice ribeiro durham é professora titular de Antropologia da usp, ex-presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (capes), fundadora do Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Superior (nupes) da usp. Foi secretária nacional de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura (mec), secretária nacional de Política Educacional do mec e membro do Conselho Nacional de Educação. Atualmente, é pesquisadora do Núcleo de Políticas Públicas (nupps) da usp e membro do Conselho Estadual de Educação (cee).A taxa líquida mostra a proporção de jovens entre 18 e 24 anos matriculados no ensino superior. A bruta faz o cálculo tomando o conjunto das matrículas, incluindo os alunos de mais de 24 anos em relação à faixa etária de 18 a 24 anos.Os números são todos menores do que os das taxas de matrícula, porque estas incluem alunos que não chegarão a se formar. Além disso, também porque o ensino superior cresceu depois que esses alunos o concluíram. Finalmente, porque os indicadores se referem à taxa líquida e não à bruta.Fonte dos dados: Helena Sampaio, O Ensino Superior no Brasil: O Setor Privado, São Paulo, Hucitec, 2000 e mec/inep, Censo da Educação Superior, diversos anos.

Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional