O ajuste democrático: a receita indicada para quando nosso federalismo deixa a desejar

1. Introdução[1]

O Brasil vive uma profunda crise econômica e política, não obstante ser um país rico e repleto de canais de participação formalmente disponíveis para o cidadão. O Estado brasileiro se confronta com três problemas cruciais. O primeiro é um desequilíbrio crônico das finanças públicas: o Estado gasta mal e arrecada pouco. O segundo decorre da má qualidade dos serviços públicos: os cidadãos há tempos se frustram com a entrega de serviços públicos, custeada por tributos pagos pelos próprios cidadãos. O terceiro corresponde a um significativo déficit democrático: os cidadãos não se sentem parte do sistema político, e sim vítimas dele. Esses três problemas têm diversas ramificações e, portanto, abrem espaço para várias agendas e propostas de endereçamento. Neste breve texto, pretendemos focar em uma dessas possíveis agendas, que pode se resumir na seguinte pergunta: que mudança de desenho institucional poderia contribuir para a solução desses três problemas?

Para nós, não há dúvidas – são necessários ajustes de cunho institucional. Que instituições, no entanto, devem mudar? Afinal, há tantos ajustes a serem feitos. Onde focar? Nós queremos, aqui, chamar a atenção para problemas decorrentes do funcionamento do nosso federalismo de três níveis. Especificamente, queremos problematizar a função e a capacidade de entrega dos estados. Por que temos, afinal, governos estaduais? Será que eles contribuem, de alguma forma, para a criação ou propagação dos três problemas que assolam o Brasil, identificados acima? Ou será que é o contrário? Esse é o tema do texto. Queremos explorá-lo e apresentar uma proposta, ou melhor, um ‘ajuste’.

Propomos extinguir os estados brasileiros, transformando nossa federação de três níveis numa federação de dois níveis. Embora, nos termos do art. 60, parágrafo 4, inciso I da Constituição Federal “a forma federativa de Estado” seja uma cláusula pétrea, é questionável que nosso modelo federalista não possa ser substituído por outro.

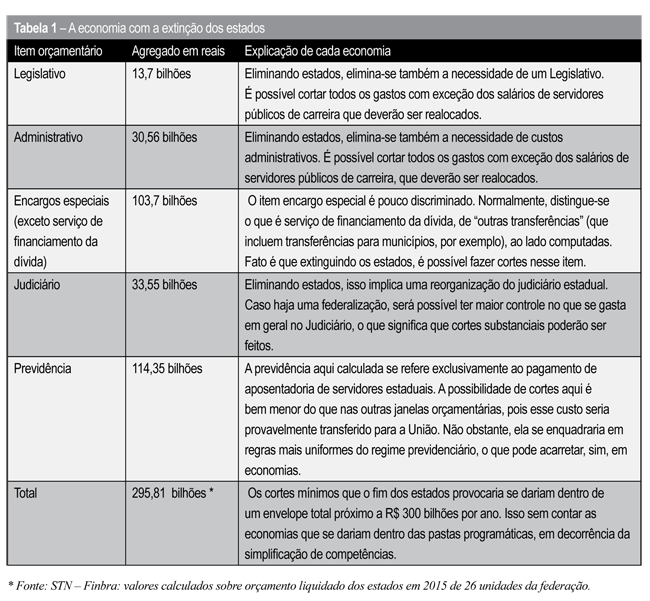

O projeto seria ambicioso, e poderia, em última análise, representar uma economia da ordem de centena de bilhões de reais por ano (cortando gastos administrativos, sem cortar serviços para a população), e aumentar sensivelmente a arrecadação (sem aumentar um centavo de impostos, apenas por meio da reorganização tributária). Do ponto de vista das finanças públicas, é muito difícil afirmar o quanto poderíamos economizar em termos de gastos. Mas, fato é que retirar 27 unidades da federação permitiria, sim, economias de grande porte. Nossos cálculos conservadores[2], contemplados na Tabela 1, sugerem que eliminar os estados levaria a uma economia de parcela substantiva dentro de um envelope mínimo aproximado de R$ 300 bilhões.

Para além do evidente corte de gastos, o fim dos estados também permitiria uma otimização da arrecadação de recursos, sem que se aumentasse um centavo de impostos, apenas federalizando os impostos cobrados pelas unidades federativas, em particular o ICMS – principal tributo do país. O fato de os estados disporem autonomamente de um tributo dessa dimensão permite uma guerra fiscal entre os entes danosa para as contas públicas e, no agregado, para o desenvolvimento de uma economia saudável e competitiva. Isenções de ICMS são hoje conferidas de maneira fragmentada por estados e, muitas vezes, são movidas por razões ‘pouco técnicas’. O grande perdedor dessa guerra é a população. ‘Federalizar’ o ICMS permitiria, por um lado, um ganho em termos de arrecadação enorme, na ordem estimada de centena de bilhões de reais.

Mas, a nosso ver, as vantagens vão além do impacto positivo nas finanças públicas: nossa proposta de mudança institucional criaria condições para uma gestão mais eficiente da coisa pública e, em especial, fortaleceria e aprofundaria o controle social de decisões públicas que afetam o dia a dia dos brasileiros. Se quisermos levar a democracia a sério, será que não vale refletir um pouco sobre os prós e contras desse nosso ajuste radical?

II. Nosso federalismo e o suposto papel dos estados

a. O projeto de descentralização da Constituição de 1988

Analisando-o formalmente, percebe-se que o modelo institucional da federação brasileira é marcado por um alto grau de descentralização política, fiscal e administrativa, especialmente quando comparado com o modelo de outros países. Esse grau formal de descentralização do Estado brasileiro foi estabelecido a partir da promulgação da Constituição de 1988, numa época em que tinha atingido massa crítica a ideia de que a centralização típica de regimes autoritários seria a responsável pelos baixos níveis de desenvolvimento de muitas cidades, pela péssima qualidade dos serviços públicos e pela (quase que) inexistência de participação popular. Nesse contexto, o projeto de descentralização brasileiro de 1988 foi alimentado pela crença de que a descentralização teria a capacidade de (1) promover o desenvolvimento econômico local; (2) melhorar a qualidade de serviços públicos; e (3) aprofundar a democracia em nível local.

Hoje, sabe-se que, infelizmente, promover esses três benefícios é uma tarefa bem mais complexa, pois o projeto de descentralização brasileiro não parece ter levado aos supostos benefícios da descentralização. Muitas cidades brasileiras estão em declínio, os serviços públicos do Brasil continuam deixando muito a desejar, e muitas das decisões políticas que afetam o dia a dia da população brasileira são tomadas unilateralmente, por um grupo seleto de burocratas ou políticos eleitos – continua havendo pouca participação popular.

b. Traços marcantes do nosso federalismo

Muitas vezes, ouvimos que nós ‘importamos’ modelos institucionais e políticas públicas de outros países, e que isso explicaria, em parte, nosso atraso. Pois bem, o nosso federalismo foge a essa regra. Ele é bastante tupiniquim, por duas principais razões:

(i) Governos locais altamente autônomos (do ponto de vista formal)

A Constituição Federal elevou o município ao status de ente federativo, levando a federação brasileira a possuir três níveis: União, estados e municípios, todos entes federativos autônomos e soberanos. Embora se levantem dúvidas sobre a autonomia material dos municípios brasileiros, o fato é que todos possuem a mesma roupagem jurídica e, também, o mesmo grau de autonomia que a União e os 27 estados brasileiros. Isso é bem atípico – estudos comparados revelam que o grau formal de autonomia dos municípios brasileiros é enorme e sem paralelo com o de governos locais de outros países.

(ii) Federalismo de ‘três níveis’

O federalismo brasileiro é uma fusão de dois modelos que, analisados isoladamente, parecem partir de premissas – e ter objetivos – diferentes. O modelo federalista previsto hoje na Constituição Federal brasileira é o resultado de uma espécie de combinação entre (i) o norte-americano, regido pela ideia da competição entre entes e, portanto, marcado pelas competências privativas; e (ii) o alemão, regulado pela cooperação entre entes e, assim, caracterizado pelas competências comuns e concorrentes (paralelas). O resultado era de se esperar: o federalismo brasileiro hoje não é nem verdadeiramente competitivo, nem propriamente cooperativo (tirando raras exceções, como é o caso da política nacional do SUS).

Os cidadãos não vivem na União nem nos estados, e sim nos municípios. Aí está a importância (teórica) de governos locais: são aqueles que estão em melhores condições de tomar as decisões que afetam o dia a dia da população da maneira que a maioria da população quiser que essas decisões sejam tomadas. Governos locais têm o potencial de aprofundar e fortalecer a democracia.

É claro que nenhum país – e, em especial, nenhum país com a extensão geográfica do Brasil – sobrevive apenas na base de governos locais. Existem questões que ultrapassam as fronteiras do ‘local’, mas que são igualmente importantes e podem afetar tanto a vida da população quanto questões mais ‘locais’.

c. Mapeando o papel dos estados

Assim, como bem resume o professor Menezes de Almeida, a política nacional é o espaço “da política que contempla as questões que afetam a existência e o modo de ser do Estado soberano”, enquanto a política local corresponde ao espaço de vida política dos cidadãos, i.e., no que “diz respeito à convivência cívica, voltada ao seu bem-estar, no plano individual e no plano coletivo”. Mas, e os estados? Qual a justificativa teórica para a existência deles?

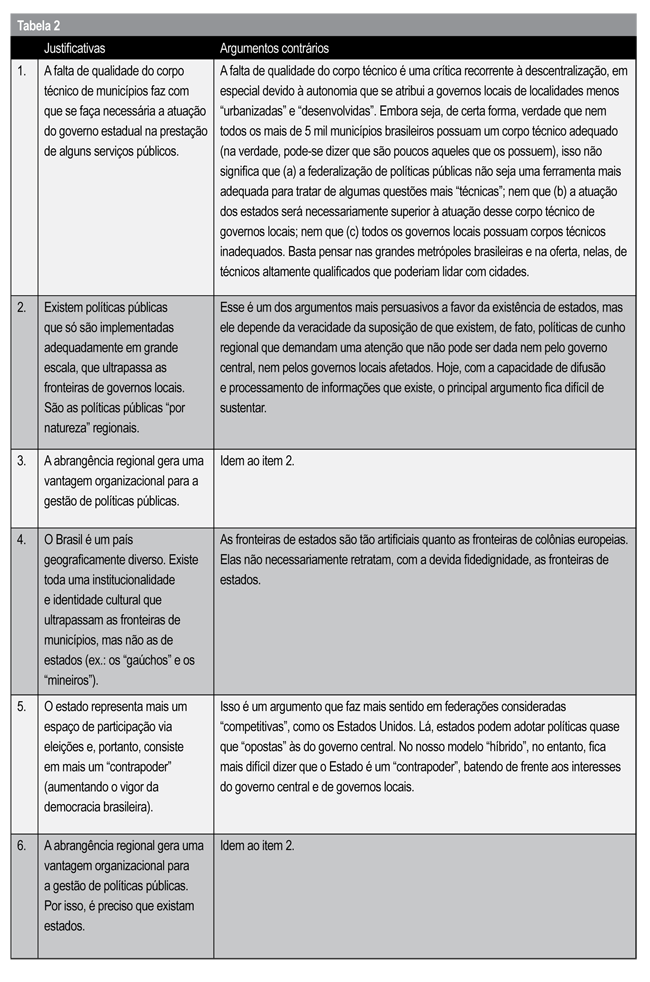

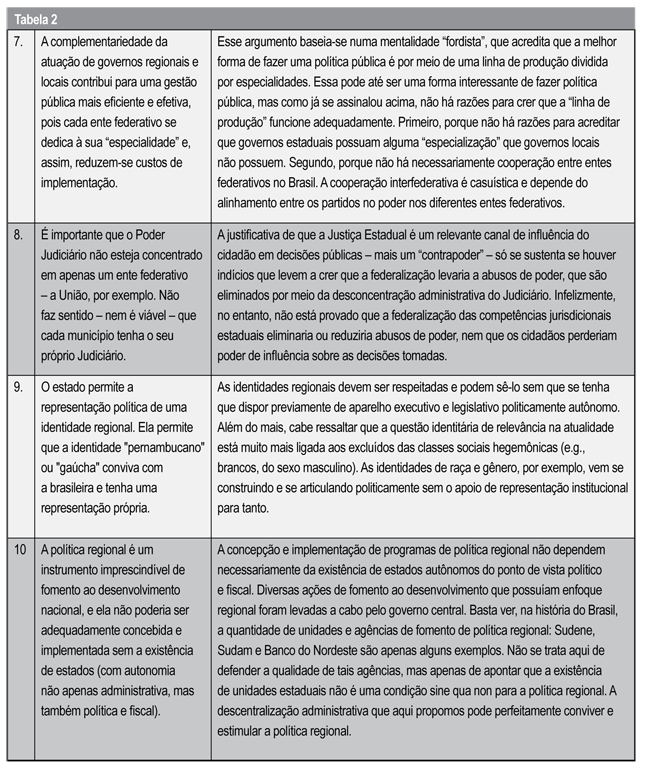

Poderíamos pensar em uma série de justificativas, e para todas elas há argumentos contrários bastante plausíveis (Tabela 2 ).

É bem possível que não tenhamos identificado todas as justificativas para a existência de estados na federação brasileira. Mas, nós cremos que, além de inexistirem razões que os justifiquem, os estados podem ser verdadeiros entraves à boa gestão e ao aprofundamento da democracia no Brasil.

III. Os governos estaduais como entraves à boa gestão e à democratização

d. O problema dos estados é também estrutural

Os jornais brasileiros constantemente publicam que os estados brasileiros estão quebrados. Essa é uma conjuntura que se repete consistentemente – basta haver uma crise de arrecadação como a que estamos vivenciando em 2017. Afinal, é comum que governantes, em tempos de bonança econômica aumentem as despesas do estado. Os estados não possuem uma vocação institucional muito clara. Por isso, justificam sua existência investindo junto com o governo federal, participando de programas econômicos e sociais junto com o governo federal e governos municipais e aumentando o seu corpo de servidores indicados (estima-se que, entre 2012 e 2013, o total de funcionários comissionados nos estados brasileiros tenha crescido 3,6%).

A Lei de Responsabilidade Fiscal é louvável, mas ela não restringe por completo o ímpeto gastador de governantes estaduais, pois sempre há brechas. Um relatório do Tesouro Nacional publicado no final do ano passado mostra que somente 14 dos 27 estados brasileiros possuíam ‘boa situação fiscal’, que lhes permitia contrair empréstimos.

Esse problema conjuntural – e amplamente conhecido – dos estados pode passar a (falsa) impressão de que o problema é a crise, e que, portanto, o remédio é arranjar formas melhores para gerenciar e mitigar os resultados da crise. Nossa sensação é outra: para nós, o problema dos estados é mais estrutural do que qualquer outra coisa, razão pela qual ele pode incomodar mais em épocas de crise (em que os privilegiados são poucos), mas nem por isso deixa de ser preocupante em épocas de crescimento econômico.

O problema estrutural dos estados a que queremos chamar a atenção é o seguinte: estados aumentam, desnecessariamente, a complexidade da distribuição de responsabilidades entre os entes responsáveis pela execução de políticas e pela tomada de decisões que afetam a população local.

e. A excessiva complexidade da distribuição de competências entre entes federativos no Brasil

É difícil entender como funciona a distribuição de competências no Brasil. Primeiro, há uma distinção importante: existem as competências legislativas e as competências administrativas. Dentre as legislativas, há aquelas que são privativas, só podendo ser exercidas pelo ente federativo a que são atribuídas – apenas a União, o Distrito Federal e os municípios possuem essas competências privativas. Há também as competências concorrentes, que seguem a seguinte regra: a União estabelece normas gerais, enquanto os estados, o Distrito Federal e os municípios estabelecem normas suplementares. E há as competências residuais – essas, sim, atribuídas aos estados e correspondentes a “tudo que não é atribuído à União e ao município”.

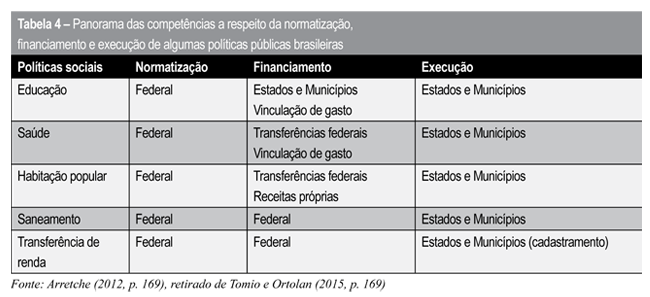

Nesse emaranhado de competências legislativas, aos estados competem as competências legislativas concorrentes e as residuais (um exemplo de destaque de competência legislativa de estados é a segurança pública). Além de participar na concepção de políticas públicas graças a suas competências concorrentes e residuais, estados também participam ativamente na fase de execução delas. Isso porque muitas das competências administrativas previstas na Constituição Federal são comuns, o que significa que podem ser exercidas por qualquer ente federativo. A Tabela 2 ilustra a distribuição das competências administrativas na Constituição brasileira.

O resultado dessa distribuição confusa de competências é que a implementação de diversas políticas públicas de suma importância para a população local (e.g., saúde, habitação popular, saneamento, mobilidade e educação) depende da atuação concreta de três entes federativos diferentes, não necessariamente alinhados. É o que mostra a Tabela 3, cuja análise possivelmente levará o leitor a se perguntar se não seria melhor simplificar essa linha de produção, reduzindo o número de responsáveis pela concepção e execução de políticas públicas.

Embora se dê pouca ou nenhuma atenção a ela, nós acreditamos que essa complexidade toda é uma das principais culpadas pela entrega insatisfatória de serviços públicos e pela redução da força da democracia por duas razões.

(i) O “deixa-que-eu-deixo” e a atuação estatal descoordenada e possivelmente antagônica

Para que as coisas funcionem nesse regime altamente complexo de distribuição de competências, os agentes de entes federativos precisam efetivamente cooperar. Mas, na prática, os incentivos para a cooperação podem ser baixos, traduzindo-se em ‘vácuos’ de ação estatal (“deixa-que-eu-deixo”), ou em verdadeira usurpação de competências entre um ou outro ente. No limite, esse problema pode também abrir margem para um padrão de intervenção estatal desarticulado e excessivo. A sobreposição de competências pode, por exemplo, gerar agendas conflitantes entre os entes federativos.

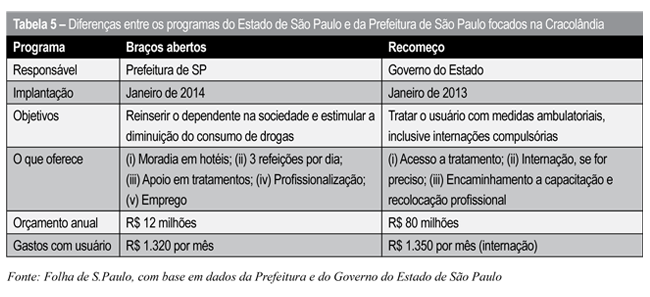

Nas nossas cidades, problemas de conflito entre os entes federativos surgem a todo momento. O embate entre a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo, a respeito de como lidar com a ‘Cracolândia’, ilustra muito bem como um problema de conflito entre visões de cidade pode surgir em decorrência da atuação desarticulada de entes federativos. Nesse caso, a prefeitura e o governo estadual tinham em operação dois programas independentes e, em última análise, parcialmente conflitantes para cuidar de usuários de crack. A tabela a seguir (Tabela 5), da Folha de São Paulo, mostra como os objetivos, entre outras características dos programas, são bem diferentes e pouco complementares:

Enquanto o programa da prefeitura paulistana na gestão Haddad tinha por objetivo desestimular o uso de drogas por meio de medidas de ‘ressocialização’ e ‘reinserção’ do usuário no mercado de trabalho, o objetivo do programa do governo estadual de Geraldo Alckmin – que conviveu com o Braços Abertos, mas está até hoje em vigor – é drástico, e envolve, inclusive, internações compulsórias, que podem acabar interrompendo o trabalho de ressocialização que vem sendo feito pela prefeitura.

(ii) A diluição de responsabilidade

Além de criar condições para vácuos de atuação estatal e para a convivência de políticas públicas conflitantes, a complexidade da distribuição de competências do nosso sistema federalista dilui a responsabilidade das autoridades públicas e aumenta custos de fiscalização, tanto por parte da sociedade civil organizada quanto dos próprios contrapoderes existentes no âmbito de cada ente federativo, impulsionando um jogo de ‘empurra-empurra’ entre os agentes cobrados.

Há, evidentemente, situações em que está claro quem deve ser cobrado para que um determinado problema local seja resolvido. Mas, essa não é necessariamente a regra.

f. Os efeitos dessa ‘complexificação’ das atribuições dos entes federativos do Estado brasileiro são perversos para o país

O desenho institucional e a divisão de competências condenam as políticas públicas a uma gestão ineficiente, independentemente da qualidade de seus executores, gestores e governantes. Em regra, políticas públicas bem implementadas no Brasil tiveram que driblar a sobreposição de competências. Um exemplo é o Bolsa Família – exemplo internacional de política eficiente –, que perpassa governos estaduais e municipais para entregar diretamente na mão do beneficiário: a relação é direta entre governo federal e cidadão, sem intermediação. Se o Bolsa Família fosse viabilizado mediante repasses aos governos estaduais e municipais, a perda de recursos no caminho seria considerável e sua entrega ao cidadão, questionável. O princípio de “um responsável para uma política pública” é essencial para a boa execução da mesma.

Na contramão dessa lógica se encontra a maioria de nossas políticas públicas. Gostaríamos aqui de trazer uma atenção especial para dois problemas urbanos centrais na cidade do Rio de Janeiro: a falta de mobilidade e de saneamento básico. Um estudo recente do Núcleo de Prática Jurídica da Escola do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, do qual participaram os autores deste texto, mostra que se, de um lado, a complexidade da distribuição de responsabilidades entre os entes federativos envolvidos na execução desses dois serviços públicos impede uma gestão eficiente e uma entrega, por outro lado, ela acaba blindando os entes do controle institucional e do controle social. O atual desenho institucional do nosso federalismo, além de ineficiente, é antidemocrático, pois ele impede a prestação de contas. Por quê?

A distribuição de competências atual impede o bom funcionamento tanto do accountability horizontal, quanto do vertical.[3] No tocante à primeira categoria, o compartilhamento de competências da mesma política pública impossibilita uma regulação desta na sua integralidade. No caso da mobilidade urbana, a regulação de metrô e trem fica a cargo de agência reguladora vinculada ao governo estadual do Rio de Janeiro e a regulação de ônibus, a cargo da secretaria de Transportes da Prefeitura do Rio de Janeiro. Logo, é impossível fazer planejamento adequado, ou exercer um controle institucional efetivo sobre a política de mobilidade urbana como um todo, pois o governo local não responde, sozinho, pela inteireza da política de mobilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro, e nem o governo estadual o faz.

Da mesma forma, fica impossível para os cidadãos e organizações da sociedade civil fiscalizarem a política de mobilidade em sua integralidade, seja por meio de voto, seja via canais institucionais de participação. A lógica é simples. Se você não tem certeza de quem é o ente dispondo de prestação primária, você não consegue apontar o dedo e dizer ‘melhore seu trabalho’. O que o desenho institucional permite é criar uma cortina de fumaça, criando vácuos à pressão popular e levando a um blame-shifting, isto é, a uma acusação entre entes e à responsabilização de nenhum. No final das contas, temos um poder vazio, onde absolutamente ninguém é responsável, uma situação que faz parecer uma proposta de gestão anarquista muito mais viável do que a gestão pública brasileira. Esse desenho institucional impede qualquer tipo de controle democrático da ação estatal. E ele contribui para fortalecer perversões internas do sistema de representação política.

Por serem os governos estaduais muito menos controláveis horizontal e verticalmente do que os demais (União e municípios), eles constituem uma moeda de barganha política de utilidade extraordinária para os partidos políticos. A ausência de fiscalização permite a nomeação de aliados e apadrinhados políticos em cargos de confiança estratégicos, que garantem a eleição dos mesmos em seguida, como deputados federais e senadores. Isso, por sua vez, gera uma competição absolutamente desigual com militantes, lideranças da sociedade civil em eleições legislativas. As duas casas parlamentares têm problemas sérios de renovação e barreiras altas de entrada para quem não é oriundo de meio muito abastado, oriundo da burocracia do partido, ou ainda para quem não ocupa um cargo público estratégico em algum governo estadual. Os governos estaduais distorcem o mecanismo de representação, permitindo que famílias se perpetuem no poder e que tenhamos uma barreira de entrada e de renovação de quadros políticos elevada demais.

g. Precisamos de um modelo federalista que individualize a responsabilidade dos governantes

A individualização da responsabilidade contribui, para além da efetividade da ação estatal, para o fortalecimento do controle social e, em última análise, da democracia. Como já afirmado, é possível avaliarmos que governos são democráticos a partir de duas perspectivas: quando existe maximização de accountability horizontal e de accountability vertical. Em termos concretos, a União demonstra grande capacidade de controle horizontal: existem instituições sólidas e contrapoderes institucionais que funcionam. Embora nem sempre tenha sido assim, hoje, o orçamento federal é tido como exemplarmente transparente, o Legislativo e o Judiciário são relativamente independentes, o Ministério Público também. O mesmo não pode ser dito dos governos estaduais, que exercem controle excessivo sobre parlamentos e, também, possuem algum controle em tribunais de Justiça e nas demais instituições estaduais. Nesse sentido, do ponto de vista democrático, ganha-se concentrando uma parte das competências, dado que integra as mesmas dentro de uma estrutura onde o controle horizontal tem desempenho mais adequado.

Já os municípios são extraordinariamente talhados para um controle vertical efetivo. Existem canais de participação em alguns municípios, mas há, sobretudo, um potencial gigantesco para o aperfeiçoamento desse tipo de controle. A escala do município é humana, o cidadão está muito mais próximo da execução da política pública, e seu voto tem muito mais peso, o que aumenta sua propensão a ser escutado. Além do mais, trata-se de uma abrangência territorial limitada, o que facilita o controle por parte de organizações da sociedade civil. Estados, por outro lado, não tem nem de perto as mesmas características (e, por isso, o mesmo potencial): eles estão distantes do cidadão e abarcam diferentes tipos de cidadãos: da metrópole, da cidade média e da esfera rural, cada qual com capacidades diferentes de interferir. Por isso, a nossa esperança de que o controle vertical nos estados consiga ser melhorado é muito menor.

Um duplo movimento de concentração de competências para a União e de descentralização da decisão para municípios fortalece o país democraticamente. É claro que os cidadãos perderiam um ‘canal’ de representatividade, ficando apenas com o federal e o municipal. Não obstante, conhecendo a maneira como funciona nosso sistema eleitoral, não parece que a perda de uma eleição afetaria substancialmente a nossa democracia, especialmente quando consideramos tudo que temos ‘a ganhar’. Isso dito, se acabarmos com os governos estaduais, como fazemos para recuperar parte das vantagens de sua existência e como fica o novo desenho institucional?

IV. Esboço de proposta

Não é nosso objetivo aqui reinventar a roda ou trazer soluções mágicas e totalizantes. Propomos que a competência regulatória de políticas públicas seja transferida para a União, e que as decisões sobre serviços públicos, atualmente estaduais, sejam transferidas para os municípios. O desenho do município no Brasil não corresponde às reais fronteiras de uma cidade. Metrópoles devem ser geridas por apenas um prefeito. Propomos uma gestão calcada na metrópole e no bioma: uma fusão radical de municípios próximos, que façam parte do mesmo ambiente geográfico e econômico. Pense na Baixada Fluminense e em sua relação umbilical com o município do Rio de Janeiro; o mesmo se aplica ao ABC paulista e o município de São Paulo. Faz sentido fusionar os municípios de grandes regiões metropolitanas como essas, até para a política de mobilidade urbana, de saneamento básico, de habitação, de segurança pública e de distribuição de renda poderem ser sistematizadas e coordenadas pelo mesmo ente competente.

É evidente que um país que dispõe de mais de 5 mil municípios não estará em condições de ter quadros técnicos para gerir políticas públicas municipalizadas. Por isso, vale um esclarecimento: não seriam todos os municípios do Brasil de hoje que passariam a lidar com serviços públicos estaduais. Apenas municípios localizados em grandes regiões metropolitanas, marcadas por um alto dinamismo econômico, substituiriam estados nessa função. Os demais municípios (isolados de regiões metropolitanas) passariam a ter seus serviços públicos geridos por representantes locais da União – seria um caso de descentralização administrativa. É necessário pensar em agências federais de apoio e fomento a políticas públicas locais, que possam servir de braço técnico para aglomerações pequenas e isoladas. Nesse caso, essas agências devem ser pensadas a partir de biomas e não de tamanho da população, dado que o que importa mais aqui é a unidade territorial, e não populacional.

Fortalecendo os grandes municípios brasileiros (compatibilizando a autonomia formal deles com a autonomia material), e organizando melhor a União podemos ter economias de gasto público sem precedentes, uma maximização da arrecadação que não aumente impostos, mas, sobretudo, podemos ter políticas públicas mais eficientes dentro de uma gestão muito mais democrática. Por isso, perguntamos: não será o caso de acabar com os estados?

[1] Os autores ressaltam que as ideias apresentadas neste trabalho correspondem única e exclusivamente a suas opiniões pessoais e de forma alguma refletem as opiniões das organizações de que fazem ou

venham a fazer parte. Algumas ideias e trechos deste trabalho foram baseados na pesquisa da dissertação de mestrado intitulada ‘Descentralização, regulação e desenvolvimento local’ apresentada por João Marcelo da Costa e Silva Lima à escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas em fevereiro de 2017.

[2] Para os fins deste artigo, determinamos os itens orçamentários onde haveria economia de recursos sem evidentemente pretender fazer um cálculo exato da economia total, devido à falta de transparência existente dentro de cada orçamento estadual e à dificuldade de estimar o impacto financeiro decorrente da fusão de competências ora entre governo estadual/municípios, ora entre governo estadual/federal. Separamos os seguintes itens, desvinculados de políticas e serviços prestados à população, que seriam diretamente impactados e calculamos o seu montante.

[3] A literatura de Ciência Política classifica dois tipos de accountability. O accountability horizontal, fundado na lógica de ‘contrapoderes’, consiste no controle institucional de alguns órgãos governamentais por outros. O accountability vertical, fundado na lógica de poder constituinte poder constituído, consiste no controle social efetuado pela sociedade civil sobre os governantes e as políticas públicas.

Bibliografia

ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 4. ed. São Paulo: Atlas [1991]. p. 58 e ss.

MENEZES DE ALMEIDA, Fernando. Crítica ao tratamento constitucional do município como ente da Federação brasileira. Revista de Direito Constitucional e Internacional. [S. l. s. n.] v. 68, 2009.

CROZIER Michel. Le phénomène bureaucratique. Paris, Le Seuil, 1963.

MAISONNAVE, Fabiano; SANT’ANNA, Emilio. Falta de diálogo emperra ações de Haddad e Alckmin na cracolândia. Folha de S. Paulo, 21 ago. 2016. Disponível em: http:// temas.folha.uol.com.br/descaminhos-da-cracolandia/introducao/falta-de-dialogo-emperra-acoes-de-haddad-e-alckmin-na-cracolandia.shtml. Acesso em: 12 dez. 2016.

O’DONNEL, Guillermo, Delegative democracy. Journal of Democracy. [S. l. s. n.], v. 5, n. 1, 1994. p. 55-69.

SCHRAGGER, Richard. Decentralization and development. Virginia Law Review. [S. l. s. n.] v. 96, 2010.

SCOTT, Zoe. Decentralisation, local development and social cohesion: an analytical review. GSDRC research paper, maio 2009. p. 4. Disponível em:http://www.gsdrc. org/docs/open/po60.pdf. Acesso em: 19 nov. 2016.

Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional