A Narrativa é a mensagem

Hoje, como o Tow Center da Columbia University demonstrou no Guide to Advertising Technology (https://www.cjr.org/tow_center_reports/the-guide-to-advertising-technology.php), publicado em dezembro de 2018, quem domina, quem manda na Internet, são as tecnologias publicitárias. Por isso, o debate cívico em todos os ambientes das plataformas sociais e nas redes sociais que nelas se formam é regido também pela lógica das vendas, que privilegia a emoção em vez da razão, criando vieses artificiais e tendenciosos de trânsito das informações.

Essa não é a única explicação para o processo contínuo de desinformação (mis-, dis- e mal-information) que vivemos, muito bem descrito no documento Information Disorder: toward an interdisciplinary framework for research and policy making (https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c) da Comissão Europeia, que está servindo de base para o início da regulamentação da ação dos gigantes da tecnologia. Mas, é a principal.

Tecnologia publicitária é descrita no documento do Tow Center como o sistema de softwares, servidores de dados, agências de marketing e mercados de dados que facilitam a venda de informações sobre os usuários e a exibição (display) de mensagens publicitárias para o público da internet, incluindo sites de buscas, redes sociais e aplicativos. A maioria dos sites e das plataformas sociais são sustentados por ‘ad tech’.

Misinformation ocorre quando informações falsas são compartilhadas, mas não há intenção de causar danos; disinformation, quando informações falsas são deliberadamente compartilhadas para causar danos; e malinformation é quando informações genuínas são compartilhadas para causar danos, geralmente movendo informações destinadas a permanecer privadas, segundo o documento da Comissão Europeia e que, no nosso dia a dia, acabou tudo sendo genericamente classificado como fake news.

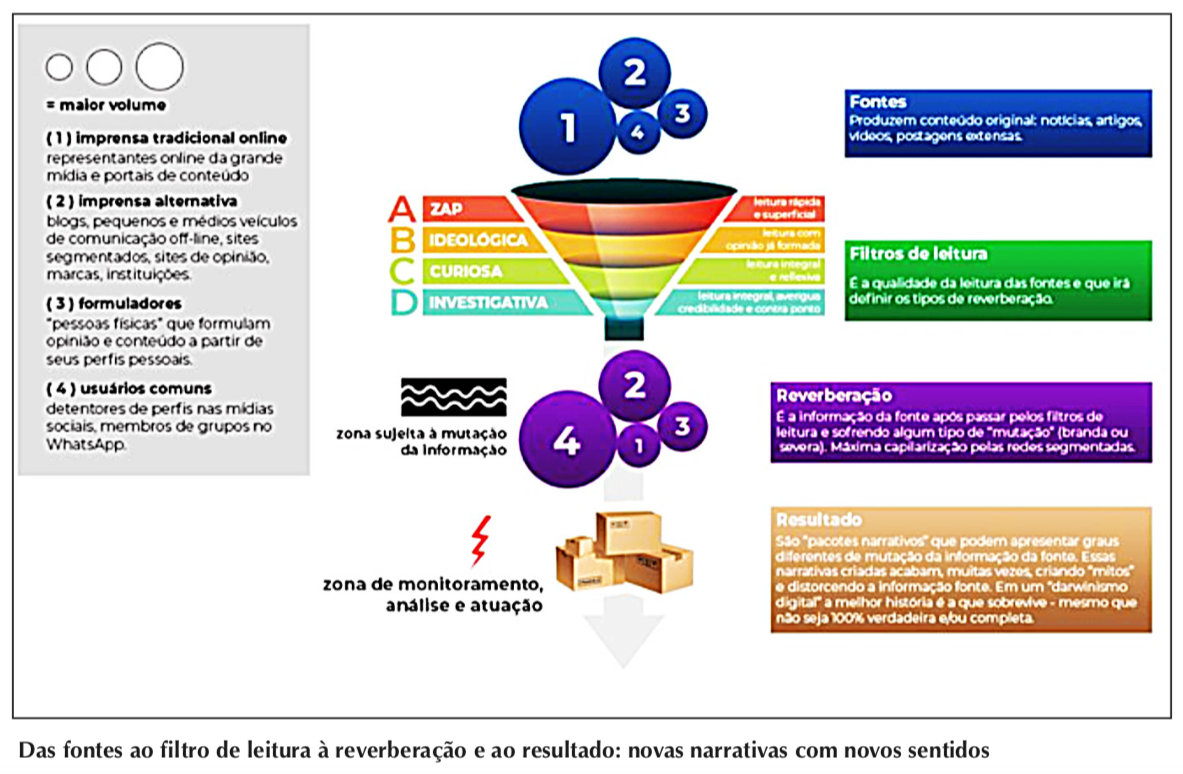

Os fluxos de informações digitais das redes sociais, que rodam sobre aplicações na infraestrutura da internet, são formados pelo público que dedica mais tempo e atenção a estes processos informativos do que a fontes qualificadas. A infraestrutura da internet é neutra, mas as aplicações que se constroem sobre ela não. Estes fluxos carregam narrativas – processos de elos e conversações temáticas da opinião pública – muitas vezes estimuladas por campanhas armadas para semear desconfiança, confusão e, com isso, estimular divisões socioculturais existentes, valendo-se de tensões políticas, nacionalistas, étnicas, raciais e religiosas.

Nesse contexto é preciso ter claro que as Big Tech – os maiores responsáveis por esta situação – estão se transformando em “utilitários para a democracia”. Essas empresas não levam isso em consideração e muito menos têm sistemas de governança adequados para esta responsabilidade. Elas controlam a infraestrutura social que usamos para comunicação e organização, expressão política e tomada de decisões coletivas. Seu controle sobre essa infraestrutura concentra o poder econômico, o poder social e o poder político.

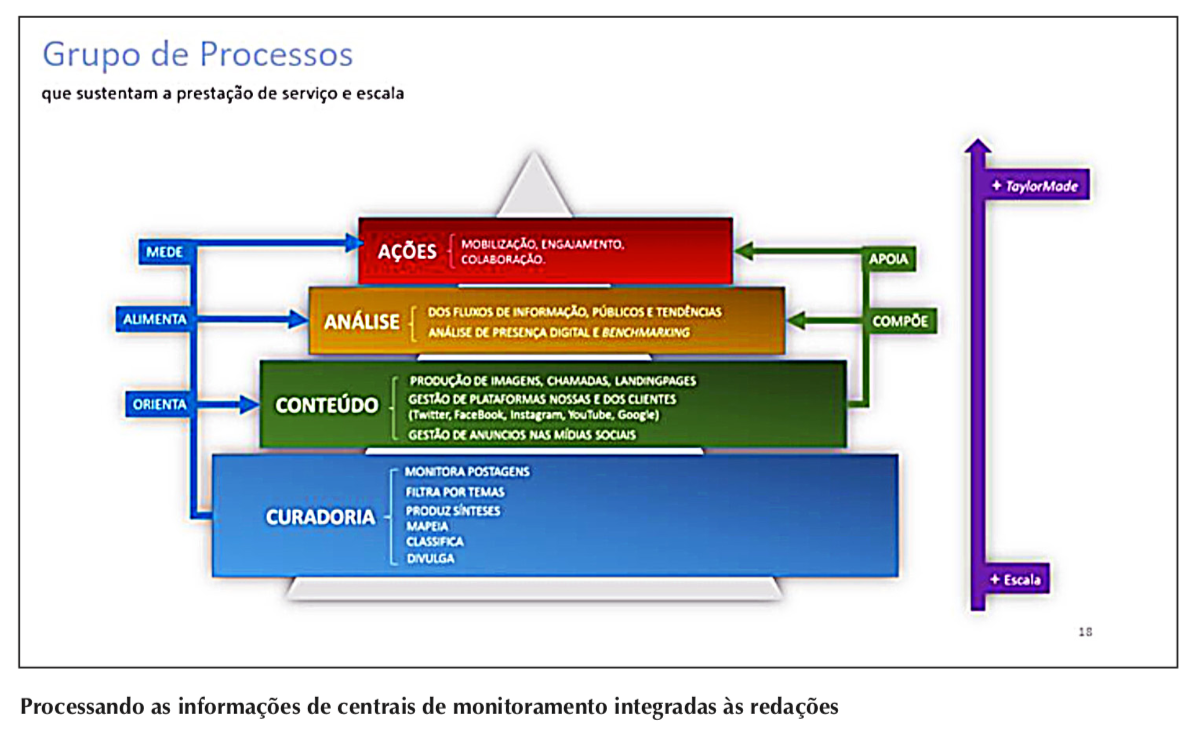

E a imprensa? A imprensa parece estar mais empenhada em montar modelos de negócios baseados em assinaturas do que se valendo da tecnologia disponível para montar sistemas que permitam acompanhar e cobrir jornalisticamente a conversação do público nas redes sociais. A imprensa investe mais em processos de distribuição de notícias e mensuração de leitura em “sites murados” do que em sistemas de monitoramento das redes sociais que sejam termômetros dos fluxos de conversação do público. Não com o objetivo de modelar o que se passa, mas sim de mostrar o que se passa.

Nenhuma empresa do setor jornalístico se dispôs a refletir um minuto sobre a possibilidade de provocar, fomentar e mediar processos de formação de redes sociais em torno das questões básicas da sociedade: educação, saúde, infraestrutura, segurança, saneamento, ciência e tecnologia, com suas subdivisões, interações e articulações com os problemas sociais, políticos e econômicos que nos afligem. Apresentar essa cobertura jornalística para o público em páginas temáticas tecnologicamente dinâmicas, editadas (especificadas) e analisadas por jornalistas, preparadas para estabelecer uma nova relação interativa com o público e gerar produtos de informação, buscando patrocínio e outras formas de remuneração em vez de disputar cliques por cada mil acessos com os impérios tecnológicos.

O mundo mudou. Na Idade Média, quem dominava a informação era a Igreja e o poder temporal. Com a Renascença e o conjunto de inovações que a impulsionaram, entre elas a criação da prensa por Gutenberg, a Igreja e seus aliados perderam este monopólio. A burguesia ascendente teve acesso ao conhecimento e à possibilidade de publicar e vender suas ideias e valores.

Em meados do século 19, o jornalismo começou a virar negócio. As publicações deixaram de ser panfletos de vida efêmera para se tornarem perenes e gerarem uma plataforma de negócios. O apogeu disso ocorreu entre as duas grandes guerras. Hoje, numa sociedade muito mais complexa e fragmentada, este modelo que nasceu interativo e com o tempo se desconectou do público morreu. O desafio é abrir-se ao público, ouvindo-o antes de formular mensagens, que devem sempre estar abertas ao retorno, ao diálogo. A notícia – uma fonte de modelos compartilhados a respeito do mundo – é e sempre foi um convite para a participação. Ela é um meio, e não o fim.

Em 1930, São Paulo tinha 800 mil habitantes, e o principal jornal da cidade circulava com cerca de 80 mil exemplares. Seus classificados eram a principal rede de vendas da cidade. Não existiam cadeias de lojas ou de supermercados. Os jornais aqui e em cidades semelhantes eram os principais canais de vendas de uma enorme gama de produtos e serviços – uma plataforma de relacionamento ajustada e adequada como nenhuma outra até aquela época. Isso permitiu que os jornais desenvolvessem em todo o mundo um jornalismo caro e sofisticado.

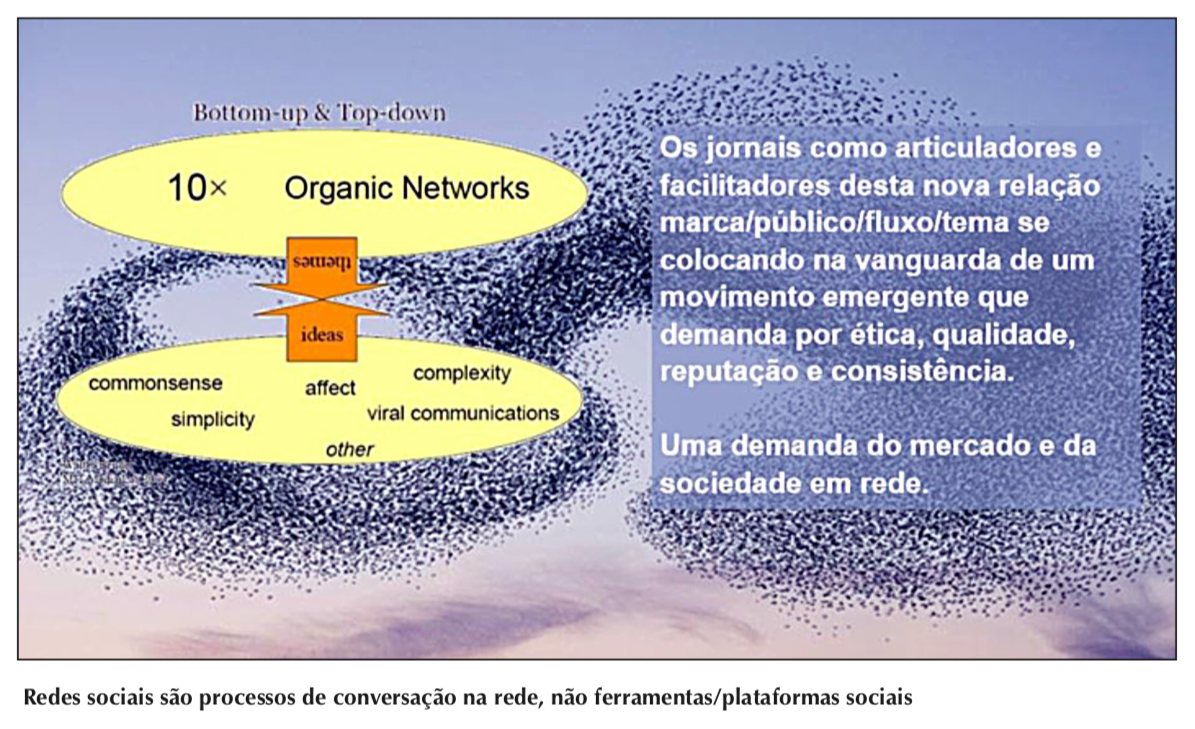

A segmentação da informação, que é possível hoje graças ao poder de distribuição cada vez mais barata e rápida, leva naturalmente à formação das comunidades, e de comunidades dentro de comunidades, e a atenção compartilhada dá um centro de gravidade a elas. A interatividade que a rede traz leva às tecnologias de colaboração, de compartilhamento e de geração de novos espaços de conexão humanos, e cria todo um novo modelo de produção de conteúdo e de riqueza. É esta a mudança mais profunda e radical e, neste contexto, as empresas de informação deixaram de ser o centro.

O futuro da mídia está nas mãos do público. As tradicionais empresas jornalísticas, os políticos, o governo e o marketing das corporações distanciaram-se da sua dimensão humana ao se colocarem em pedestais frente ao público. Não admitem erro. Por isso, resistem em entrar em processos de conversação e têm enorme dificuldade para perceberem que a notícia não acaba quando é impressa e difundida. Não percebem que o verdadeiro ciclo da história começa aí, quando o público levanta questões, acrescenta fatos e corrige erros, levando a uma nova perspectiva mais próxima da verdade.

No Brasil, o introdutor do jornalismo moderno, o jornalismo desvinculado de partidos políticos e das elites, foi o jornalista e empresário Júlio Mesquita. Quando ele morreu em 1927, o jornal O Estado de S.Paulo era considerado uma instituição da cidade. No final da vida, ele cunhou esta frase: “Jamais ousei imaginar que tinha o direito ou o dever de formar a opinião pública do meu Estado. Tudo que fiz na minha vida foi procurar sondar a opinião pública e me deixar levar tranquilo e sossegado pelas correntes que me pareciam mais acertadas”.

No Brasil, o introdutor do jornalismo moderno, o jornalismo desvinculado de partidos políticos e das elites, foi o jornalista e empresário Júlio Mesquita. Quando ele morreu em 1927, o jornal O Estado de S.Paulo era considerado uma instituição da cidade. No final da vida, ele cunhou esta frase: “Jamais ousei imaginar que tinha o direito ou o dever de formar a opinião pública do meu Estado. Tudo que fiz na minha vida foi procurar sondar a opinião pública e me deixar levar tranquilo e sossegado pelas correntes que me pareciam mais acertadas”.

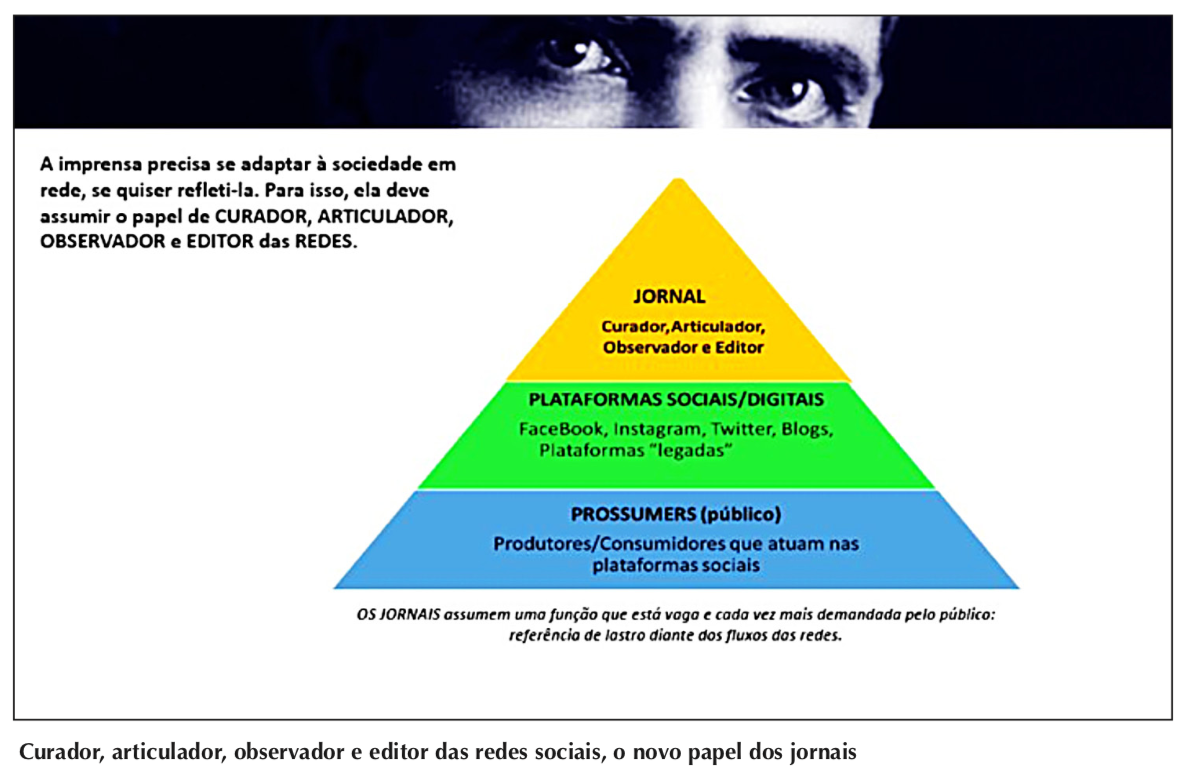

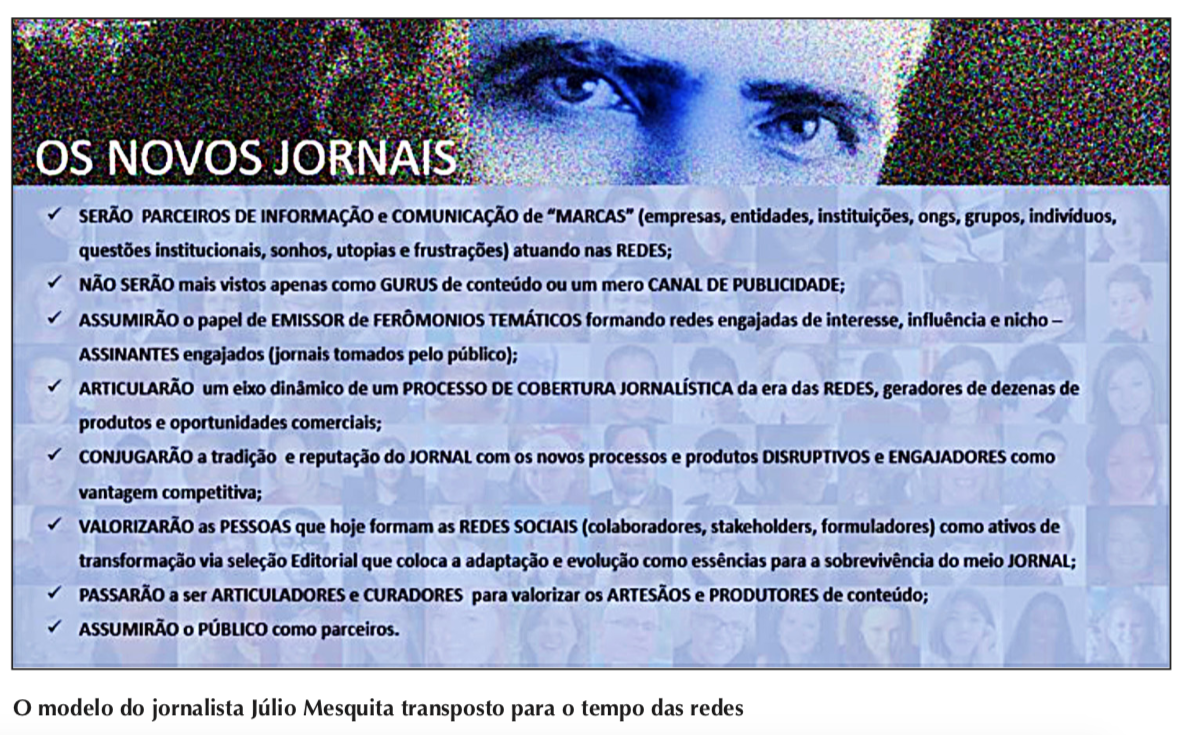

Júlio Mesquita transformou O Estado de S.Paulo num grande negócio porque tinha consciência de que jornal era do público e é um conceito, o ponto de encontro, a Ágora da pólis, a cidade-Estado na Grécia da Antiguidade clássica. Esta missão está viva na rede. A demanda de serviços e produtos de informação para a articulação e organização da sociedade é enorme. Os processos informativos das mídias sociais são um novo componente, mas ainda não conformaram o ponto de encontro, a praça para a reflexão sobre onde estamos e para onde vamos.

Rede social é a base das suas relações, seja você um indivíduo, uma entidade, uma empresa, um setor da economia, um partido político, uma igreja, o que for. Fornecer a arquitetura e estruturar estes processos na rede e suas ferramentas/plataformas é a extensão natural do papel histórico dos jornais, das tradicionais empresas de informação, do mundo analógico para a sua extensão digital. Da informação segmentada para setores da sociedade para a organização de suas comunidades de interesse por meio de monitoramento, curadoria, agregação e articulação da informação do público, o que significa também geração de informação. O conteúdo ganha novos significados, num novo contexto, mas com a mesma perspectiva.

Não existem dois mundos. Um analógico, outro digital. O rejuvenescimento e revigoramento da economia analógica depende da evolução da economia digital, que é consequência da evolução da economia da era industrial e do gênio humano. Uma das principais áreas de cobertura jornalística hoje é a própria internet, na medida em que as fontes primárias estão presentes na rede e que o público, a cidadania, está lá num processo de conversação sem fim debatendo seus problemas, ansiedades, sonhos e perspectivas. Falta disposição aos jornais para voltarem a ser parceiros do público.

Rodrigo Mesquita é jornalista e foi pesquisador afiliado do MIT – Media Lab.

Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional