A Escola brasileira para o século 21

Na virada do ano, Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova Iorque, lançou um amplo programa para incentivar a expansão das escolas charter nos Estados Unidos. Serão US$ 750 milhões em investimentos, nos próximos cinco anos, para apoiar a criação de novas escolas, premiar as melhores iniciativas e avaliar resultados. “A educação pública americana está quebrada”, ele diz, em seu editorial no The Wall Street Journal. Entre 2005 e 2017, ele observa, estudantes de escolas charter tiveram ganhos significativamente superiores aos estudantes de escolas públicas tradicionais, sendo que os maiores ganhos se concentraram justamente entre alunos negros e de menor renda.

O quadro brasileiro é ainda pior do que a realidade americana. Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2019, mostram que apenas 5,2% de nossos estudantes do 3o ano do ensino médio nas escolas estatais alcançaram um aprendizado adequado em matemática, contra 41,3%, nas escolas da rede privada. Nosso problema reside fundamentalmente na baixa qualidade da oferta estatal de educação. Ao contrário, porém, do que ocorre nos EUA, nossa elite parece não ter acordado para o problema. Prosseguimos apostando em modelo que cronicamente apresenta resultados decepcionantes, e só faz aumentar nossa já aguda desigualdade social. De onde provém nossa resistência em buscar formas inovadores, na gestão educacional? E quais as alternativas que temos disponíveis para iniciar uma transformação efetiva?

O debate da Constituinte

Já no debate da constituinte, em 1987, estava presente a confusão tradicional no debate educacional brasileiro entre o caráter público do ensino, isto é, a garantia da educação básica como um direito universal, e o monopólio estatal sobre a gestão das escolas. As discussões, em um certo momento, se concentraram em torno da seguinte questão: se os recursos públicos deveriam ser aplicados exclusivamente no modelo estatal ou se haveria espaço para parcerias público-privadas, por meio do financiamento do ensino gerenciado por instituições privadas.

O debate opôs, desde o início, dois grupos de opinião. O primeiro, majoritário na subcomissão, argumentando favoravelmente ao monopólio estatal da educação pública. Seu slogan: “dinheiro público para a escola pública”. O segundo grupo, minoritário, argumentando que o essencial era a qualidade da prestação dos serviços educacionais, não importando que sua gestão fosse estatal ou privada. O representante talvez mais enfático da primeira posição foi o professor Florestan Fernandes, constituinte por São Paulo. Logo no início dos trabalhos, ele fala do “processo de aceleração da acumulação capitalista na esfera da educação” e alerta que o Estado não deveria “dividir os seus recursos com a indústria do ensino”. Seu argumento é essencialmente ideológico. Em sua perspectiva, havia o setor privado e seus “interesses” de um lado, e de outro, o setor estatal, única possibilidade de expressão de um tipo de racionalidade pública na educação.

A posição alternativa foi representada por organizações como a Associação de Educação Católica no Brasil, por meio de seu presidente, Padre Agostinho Castejon. Ele dizia concordar com o bordão “dinheiro público para escola pública”, mas se perguntava sobre o que exatamente se entendia por escola pública. A partir daí, propunha uma distinção, sob certo aspecto nova no debate brasileiro de então, entre uma esfera pública estatal e uma esfera pública não estatal. “Somos contra a estatização e contra o monopólio”, diz. Seu argumento é essencialmente gerencialista. O foco, ele diz, não deve ser o tipo de sistema, mas qualidade do resultado educacional. “Defendemos uma escola pública estatal gratuita e de qualidade, e também uma escola pública não estatal gratuita e de qualidade, como opção para aqueles que quiserem escolher esta escola.”

Por ampla maioria, o plenário da Constituinte aprovou a instituição de um modelo misto – estatal e privado – de gestão da educação pública. Sua melhor expressão se encontra na redação do Art. 213o do texto constitucional, onde se lê: “os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas”. Foi uma vitória da tese de Agostinho Castejon, contrária ao monopólio estatal da educação. O ponto é que foi uma vitória sem maior significado prático.

Nos anos que se seguiram, consolidou-se no País, seja na legislação infraconstitucional, seja pela pressão das corporações públicas, um modelo de monopólio estatal do ensino público. Precisamente, o modelo que havia sido vencido, na Constituinte. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), instituído em 2007, talvez seja a melhor expressão deste processo, com sua vedação de aplicação dos recursos nas redes filantrópicas, em direta contradição com o prescrito na Constituição, em seu Artigo 213o. Ainda agora, em 2020, este mesmo modelo foi reforçado, inscrevendo-se na Constituição Federal a obrigatoriedade da aplicação de no mínimo 70% dos recursos do Fundo para os “profissionais da educação básica em efetivo exercício”, refletindo a capacidade de pressão do forte lobby corporativo no Congresso Nacional.

Os resultados desse processo são bastante conhecidos. Nas escolas estatais, apenas 18,4% dos alunos do último ano do ensino fundamental alcançam aprendizado satisfatório, em matemática, contra 55,8%, no setor privado. Os dados do Pisa vão na mesma direção. As razões que levam a este fenômeno envolvem a exclusão socioeconômica e deficiências bastante específicas da gestão de nossas redes públicas. Fomos criando, ao longo do tempo, um “apartheid educacional”. Famílias de classe média migraram para o setor privado de ensino, permanecendo os mais pobres à mercê do monopólio estatal do ensino público. O Estado, que deveria promover a igualdade de oportunidades, termina por atuar na direção contrária.

As iniciativas de modernização

O modelo de gestão pública instituído na Constituição de 1988 tornou a prestação estatal de serviços públicos, no Brasil, um permanente exercício de precariedade. Isto não acontece apenas com a educação, mas também com a gestão de hospitais, presídios, espaços de cultura e esportes. O traço definido do modelo é a rigidez burocrática. Rigidez na política de pessoal, com o Regime Jurídico único dos Servidores (RJU) e a estabilidade plena no emprego; rigidez no sistema de compra de bens e serviços, com a Lei 8.666/93. Rigidez na falta de autonomia orçamentária e gerencial das unidades prestadoras de serviços, ausência de avaliação de desempenho e regras meritocráticas. Este estado de coisas foi amplamente diagnosticado quando do processo da reforma do Estado, entre 1995 e 1998.

A alternativa a este estado de coisas foi desenhada no próprio processo da reforma: a ideia de que cabe ao Estado assegurar a prestação dos serviços educacionais, mas não necessariamente efetivar sua execução direta. De um modo geral, há três grandes modelos, nesta direção: o financiamento direto aos alunos, nos chamados modelos de voucher educação; os modelos de contratualização com organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, que seguem, em linhas gerais, a experiência das escolas charter, nos Estados Unidos; e o modelo das parcerias público-privadas (PPPs), originárias da Lei 11.079/04.

Quando se discutem novas formas de contratualização, é comum escutar que se está “retirando dinheiro das escolas públicas”. Trata-se de um equívoco. Os recursos públicos não pertencem a este ou àquele sistema, mas aos contribuintes. O dever do Estado é assegurar o direito à educação, não à gestão estatal da educação. Outra ideia frequente diz que “o Estado não pode abrir mão de suas responsabilidades”, na educação. Parece se entender que, ao estabelecer contratos com organizações privadas, o governo estaria “perdendo o controle” sobre as escolas.

De fato, a realidade é oposta. Os modelos de contratualização surgiram precisamente para que os governos retomassem o controle sobre a prestação de serviços aos cidadãos. Quem, afinal de contas, efetivamente controla a performance de uma escola pública tradicional? Os professores têm, em regra, estabilidade no emprego e não são individualmente avaliados. Mesmo que o fossem, que tipo de consequências isto teria sobre suas carreiras? O regime jurídico dos servidores é avesso à meritocracia e tende a proteger o servidor. As escolas, por sua vez, não são organizações que possam ser avaliadas por um organismo independente, tampouco responsabilizadas por seus resultados. Os secretários, de um modo geral, terminam reféns de uma estrutura sobre a qual têm muito pouco ou nenhum controle. Do outro lado do jogo, a capacidade de pressão de pais estudantes por melhor qualidade, no ensino, é praticamente nula. O sistema como um todo tende à inércia.

O modelo das PPPs

O interesse pelo modelo das PPPs em educação cresceu, nos últimos anos, a partir da experiência bem-sucedida de gestão da rede de escolas infantis na periferia de Belo Horizonte, lançada em 2012 pela prefeitura da capital mineira. A PPP foi feita com foco tanto na construção como na gestão operacional das escolas. O tempo médio de construção das unidades no modelo PPP foi quase metade do tempo gasto pelo governo, nas unidades públicas tradicionais. Constatou-se que os diretores de unidades geridas via PPP dispunham, em média de 25% a mais de tempo de dedicação às atividades pedagógicas, em vez das tarefas de gestão, do que seus pares no modelo estatal tradicional.

O dado talvez mais relevante do modelo é seu sistema de avaliação de desempenho e remuneração variável. A empresa pode sofrer uma perda de até 20% de sua remuneração caso faça uma pontuação baixa nas variáveis de controle de desempenho, auferidas por verificador independente, a partir de uma cesta de indicadores previstos em contrato. A PPP apresenta seus pontos fortes precisamente onde nosso modelo estatal tradicional é frágil. Ela retoma a accountability do sistema, em ampla escala, a partir do detalhamento de indicadores de desempenho; gera uma relação estável e de longo prazo entre contratador e contratado, que ultrapassa governos e não deixa o setor educacional à mercê de humores políticos. E amplia a capacidade dos gestores pedagógicos de lidar com as questões que realmente interessam à educação, ao invés de concentrar sua energia em “apagar incêndios” no dia a dia.

O aspecto relevante é o ganho que o novo design organizacional pode representar. No debate brasileiro, é comum se acentuar aspectos como “formação de professores” ou “capacitação de diretores”, omitindo-se inteiramente o aspecto da escola como organização. Isto inclui sua maior ou menor autonomia para tomar decisões, realizar compras com agilidade, contratar dirigentes por mérito, contratar bons professores e demitir professores improdutivos, buscar recursos extraorçamentários, desenvolver projetos com o mercado e incorporar novas tecnologias, com rapidez. A pergunta simples a fazer: nossa estrutura burocrática estatal é capaz de atender a estes desafios? Em boa medida, é para suprir estas exigências que se implantou, no País, o modelo das PPPs. Alguns de seus predicados mais evidentes incluem:

1.

Incremento da capacidade de investimento, por parte do Estado. O setor privado investe na frente, podendo construir integralmente uma escola, como ocorreu em Belo Horizonte, ou reformar estruturas existentes. O faz, em regra, com maior agilidade e cumprimento de prazos preestabelecidos.

2.

Contratação de longo prazo. Contratos de até 35 anos tendem a oferecer estabilidade e tecnicidade à gestão educacional, evitando a crônica instabilidade do mundo político interfira, indevidamente, no planejamento e na operação das escolas.

3.

Fixação de metas de desempenho, em contrato. O desenho do contrato permite ao governo estipular padrões de qualidade e metas a serem obtidas. Permite igualmente fixar um padrão remuneratório que torna o parceiro privado responsável não perante o mercado, mas ao conjunto de indicadores de desempenho previamente estabelecido e devidamente acompanhado por um verificador independente.

4.

Ganhos de escala. Contratos via PPP são próprios para operações em grande escala, tendo a capacidade de mobilizar investidores, em virtude dos prazos longos de execução, sistema de garantias e segurança jurídica oferecido pela legislação brasileira.

O modelo das escolas charter

O Brasil desenvolveu, desde os anos 90, um conjunto de instrumentos legais para a gestão contratualizada de serviços públicos, com organizações da sociedade civil. A primeira legislação, nesta direção, foi a Lei 9.637/98. Nos anos seguintes, multiplicaram-se legislações de contratualização, via modelos de Organizações Sociais, em Estados e municípios brasileiros. O Estado de São Paulo avançou rapidamente neste processo, com sua rede de hospitais geridos por Organizações Sociais, bem como de equipamentos culturais, como a Pinacoteca do Estado de São Paulo e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Como corolário deste processo, tivemos a aprovação do novo marco regulatório da sociedade civil, através da Lei 13.019/14, que padronizou, em nível nacional os processos de contratualização com organizações civis. A partir desse novo marco jurídico, qualquer atividade não exclusiva de Estado, seja na educação, saúde ou área social, pode ser objeto de execução em parceria, via termos de fomento ou colaboração.

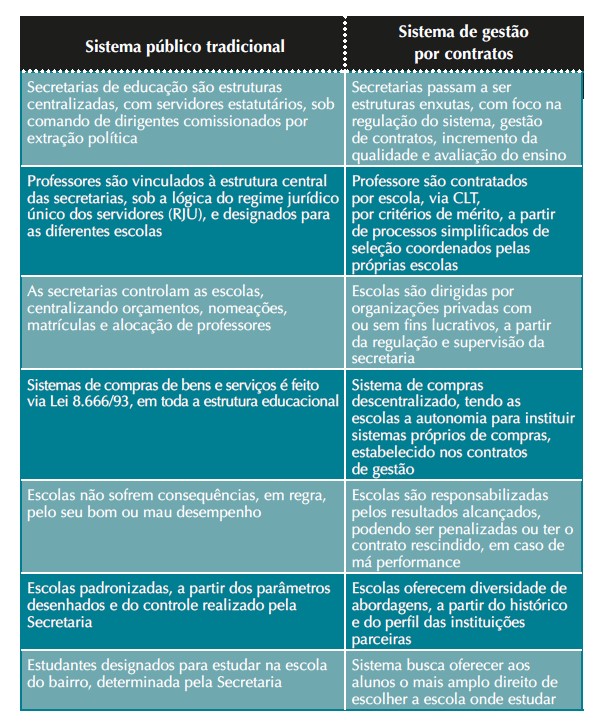

Numa rápida comparação entre os modelos tradicional de gestão estatal da educação e os modelos de gestão por contratos, temos a seguinte configuração:

O modelo de gestão por contratos é bem representado, no plano internacional, pela experiência das escolas charter, nos Estados Unidos, que são escolas geridas por organizações civis mediante contratos com os governos. O Center for Research on Educational Outcomes, da Universidade de Stanford, mostrou que, na média, elas superam as escolas públicas tradicionais, em escala nacional. Alunos estudando quatro anos ou mais em escolas charter ganham dois meses/ano adicionais de aprendizagem em leitura e mais de dois meses em matemática, em comparação com alunos de escolas públicas tradicionais.

Ainda recentemente, o Instituto Fordhan apresentou uma pesquisa abrangendo mais de 400 áreas metropolitanas nos Estados Unidos, mostrando que o aumento das matrículas em escolas charter impacta positivamente o rendimento dos alunos, incluindo-se aí os matriculados no ensino tradicional. “Uma elevação de zero a 10% nas matrículas em charter”, diz o estudo, “corresponde a um ganho de 0,25 em testes padronizados, em matemática, entre estudantes economicamente vulneráveis”. O aumento das matrículas na rede charter igualmente leva a uma redução significativa no gap de resultados considerando-se aspectos raciais e socioeconômicos.

Enquanto nos Estados Unidos as redes charter já atendem a mais de 7% dos estudantes, ainda estamos engatinhando no tema, no Brasil. Nos últimos anos, duas experiências ganharam algum destaque. Uma delas realizada pela Prefeitura de Porto Alegre, que estabeleceu três parcerias com escolas privadas, em fins lucrativos, sendo duas escolas católicas e uma organização civil adotando o método Lumiar de ensino. A outra iniciativa foi desenvolvida pelo Estado de Minas Gerais, através do projeto Somar, e consiste na contratualização da gestão de três escolas, na periferia de Belo Horizonte. Ambas as iniciativas foram realizadas via Lei 13.019/14.

Os modelos de voucher educação

A liberdade de escolha educacional apresenta, em primeiro lugar, um sentido ético. A formação educacional é parte essencial da constituição da personalidade individual, e é natural que os pais queiram desempenhar um papel ativo na escolha da escola em que seus filhos irão estudar. A adoção dos chamados voucher educacionais pode também levar a um incremento da qualidade do ensino, via aumento da competição entre as escolas. Isto dependerá do modelo regulatório adotado. De um modo geral, a literatura mostra que países em que as escolas privadas são fortemente financiadas pelos governos (casos como Suécia, Bélgica e Holanda), o hiato socioeconômico que separa os setores público e privado, na educação, é significativamente menor. O financiamento pode ser feito a partir de modelos, os mais diversos, desde o subsídio parcial, integral até a oferta de bolsas para alunos de menor renda ou com abrangência universal. No âmbito da OCDE, o México apresenta a maior assimetria entre os alunos dos setores público e privado e é, simultaneamente, um dos quatro países do bloco com menor subsídio público ao setor privado. Representa o modelo do “apartheid educacional”, semelhante ao caso brasileiro.

O Brasil desenvolveu um dos mais robustos programas de voucher educação, no plano global: o ProUni. Pesquisa realizada pelo Ipea, com base nos resultados do Enade, entre 2015 e 2017, mostrou que os alunos com bolsa integral do ProUni tiveram um desempenho, em média, 10% superior aos alunos não bolsistas. A experiência do ProUni põe por terra muitos dos mitos que envolve o tema da livre escolha educacional. Mitos em regra eivados de preconceitos, como a ideia de que “os mais pobres não sabem escolher”. Ou ainda a ideia vaga segundo a qual programas de voucher seriam de difícil implementação, em larga escala.

A pergunta relevante a ser feita, é: se um programa como o ProUni funcionou no ensino superior, por que programas nesta direção não poderiam funcionar, no ensino básico? Nosso conservadorismo faz com que cronicamente evitemos esta pergunta. E quando ela é feita, tendemos a responder rápido demais. O melhor caminho seria a implementação de programas piloto, desenhados à luz da melhor experiência nacional e internacional. Experiências de “escolha educacional controlada”. Programas devidamente focalizados, para alunos de menor renda; que ofereçam suporte para a adaptação dos alunos e em que as escolas credenciadas atendam a padrões de qualidade previamente definidos.

Nenhuma dessas iniciativas de modernização é contraditória com a oferta público-estatal da educação. É preciso, no entanto, oferecer alternativas. Observar e aprender com a experiência internacional. Dar autonomia a nossos gestores, para que definam modelos de gestão a partir da realidade das diferentes regiões brasileiras. Dar consequência, enfim, ao sentido dado pela Constituição à gestão educacional brasileira e, até hoje, nunca realizado.

Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional