Inovação industrial e crescimento

1. Introdução. O desejo de crescimento

É um legítimo anseio de todo povo que o seu país cresça e que desenvolva a sua economia de modo a promover a melhoria das condições de vida através da redistribuição da renda agregada a todos os segmentos da sua população. A questão a discutir é como realizar esse objetivo com eficácia nas condições existentes no país e no mundo.

O modelo básico dos países não desenvolvidos é da economia do colonizado, ou seja, a exportação de produtos naturais ou primários, em geral matérias-primas, para os países centrais ou para os países desenvolvidos. Assim foi por séculos, até mesmo com países que, em princípio, se libertaram da condição colonial no início do século 19, como a América Latina (com exclusão do multicolonial Caribe), pois ao se liberar de Espanha e Portugal caíram na zona de influência econômica da Inglaterra e de seu descomunal Império Britânico, continuando a exportar essencialmente matéria-prima (commodities).

A importante exceção foram os Estados Unidos da América que proclamaram a Independência ainda no século 18 e bem no início do século seguinte definiram a sua política de crescimento através da chamada ‘Carta da Manufatura’, de Alexander Hamilton, seu ministro do Tesouro. A Carta, como o seu nome já evidencia, propunha claramente o caminho da industrialização e da competição no cenário mundial e, principalmente, latino-americano, através da chamada Teoria Monroe, de 1823, do presidente de mesmo nome, que defendia que a América deveria ser para os americanos (do norte).

Os fatos mostraram que o caminho que Hamilton apontou era o certo para crescer e se tornar a maior economia do planeta até os dias atuais, e a Teoria Monroe teve grande influência na política externa dos Estados Unidos, para que o país se transformasse na principal potência mundial. Mas, esse caminho não foi trilhado por nenhum latino-americano. E as tentativas, praticamente isoladas, do Barão de Mauá foram sufocadas pelos donos dos minérios, do café e do açúcar, ainda em pleno século19.

2. Segunda Guerra Mundial, a queda do sistema colonial e suas consequências

A 2ª Guerra Mundial ao enfraquecer os países centrais, acelerou a desarticulação de praticamente todo o sistema colonial existente à época, com a exceção de alguns pequenos países, bem como mudou substancialmente as zonas de influência e até dependências econômicas em diversas regiões do mundo. Países, antes dominados, passaram a empreender o caminho do desenvolvimento próprio, geralmente baseados no processo da industrialização tardia. Neste texto, só abordaremos países chamados de não desenvolvidos, à exceção do Japão, pela singularidade de seu rápido crescimento no pós guerra com base na diversificação da indústria de manufaturas para disputar o comércio mundial.

A possibilidade de se inserir de maneira autônoma no novo cenário de comércio mundial, que passou a ser regulado pelo Acordo de Bretton Woods em reunião com a presença de 45 países (EUA, julho 1944), abriu um novo horizonte até aos países derrotados – Alemanha, Itália e Japão –, cuja ânsia por mercados próprios (ou colonizados) deflagrara a 2ª Guerra Mundial. Para tanto, mobilizaram-se para a conquista do mercado internacional, com políticas públicas que objetivavam a recuperação de suas indústrias preexistentes. Especialmente no Japão, houve uma forte expansão para setores produtivos que antes eram dominados.

E ainda mais para os países dinâmicos chamados de emergentes, alguns até colônias ou economicamente dominados antes da guerra. Todos se basearam no próprio desenvolvimento tecnológico, gerando e agregando inovações industriais, cujo montante pode ser bem avaliado pelas patentes concedidas a esses países pelo USPTO (sigla em inglês do escritório de patentes americano). Isto porque a patente só tem valor territorial e a forma de se comparar é no maior mercado, ou seja, nos EUA.

Por não ter tradição de presença no mercado mundial de manufaturados até a década de 1930,

o Japão, imediatamente no pós guerra, começou a comercializar seus novo produtos – na verdade, cópias de baixa qualidade de artigos ocidentais de baixo conteúdo tecnológico, muitos chamados de ‘bugigangas orientais’. Mas, é esse processo de imitação que responde pelo fundamental aprendizado tecnológico, como muito bem explica o grande ideólogo da Coreia do Sul, Linsu Kim, em seu livro Da imitação à inovação,[1] e em seus textos abaixo (tradução livre e destaques do autor):

“Em países desenvolvidos[2], ‘aprender pesquisando’ (learning by research) por empresas, universidades e institutos tem um papel dominante na expansão da fronteira tecnológica; Em países em desenvolvimento,[2] ao contrário, ‘aprender fazendo’ (learning by doing) e engenharia reversa por empresas, com limitada assistência de universidades e institutos, é o padrão dominante de acumulação de competência tecnológica.”

Sob políticas públicas do MITI (sigla em inglês do Ministério do Comércio Exterior e Indústria), esse foi o conceito que o Japão seguiu e que o levou a construir a sua indústria, sua força tecnológica e a sua riqueza. Foram décadas de imitação com uma contínua introdução de melhorias, isto é, inovações industriais, partindo das mais rudimentares e simples, chegando a grandes sucessos como o walkman, as máquinas fotográficas, os instrumentos óticos, robôs e tantos outros, muitos já fora do âmbito manufatureiro e tudo sob o fomento estatal.

Da década de 1990 em diante, o Japão se tornou líder tecnológico em muitos produtos e subsetores. Hoje, o Japão obtém a outorga de mais de 50 mil patentes no USPTO a cada ano, abaixo apenas dos EUA e quase três vezes mais do que o terceiro gerador, surpreendentemente, a Coreia do Sul. O PIB per capita do Japão já está na ordem de US$ 40 mil, um dos mais altos do mundo.

Partindo de uma infraestrutura arrasada por uma guerra local (1950-1953), mas com envolvimento quase mundial, e com uma renda per capita da ordem de US$ 80, a Coreia do Sul decidiu se reconstruir, se desenvolver e crescer para atender às necessidades de seu povo. Seus primeiros esforços foram na restauração de seu capital humano pela educação, inclusive a superior. Para tanto, além das suas universidades tradicionais, criou em 1967 o Kist (sigla em inglês do Instituto Coreia de Ciência e Tecnologia), destinado a formar jovens técnicos, engenheiros e outros com a visão crítica indispensável para inovar, e para orientá-los promoveu uma diáspora reversa dos professores e pesquisadores coreanos que resultou num retorno de mais de 1.100 para o novo instituto.

Essa política ainda foi considerada insuficiente e, em 1972, a Coreia promulgou a sua lei de fomento nº 2.399[³] que a colocou na rota da imitação adaptada às suas condições dos passos do Japão, do qual havia sido colônia por cerca de 40 anos até a 2ª Guerra Mundial. Iniciando com cerca de algumas poucas dezenas de grandes grupos empresariais (chaebol), a Coreia lançou uma imediata generalização da sua política de fomento aos médios e pequenos empreendimentos, que hoje são mais de 30 mil participando do programa de inovação industrial. A outorga de apenas três patentes pelo USPTO, em 1970, tornou-se mais de 18 mil só no ano de 2015. O valor monetário do PIB per capita médio de seus mais de 50 milhões de habitantes está em cerca de US$ 27 mil anuais. A riqueza chegou em 50 anos: 1967-2017.

Um fato relevante ocorreu no ano de 1993, quando a editora da Unesco divulgou a edição do relatório World Science Report 1993[³], primeiro estudo da entidade mostrando um amplo panorama mundial do que, internacionalmente, chama-se de R&D (Research and Development), explicitando com exemplos o papel fundamental exercido pelas políticas públicas de fomento às atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no âmbito do setor produtivo desses países emergentes asiáticos, especialmente a Coreia do Sul. Nada do que ocorrera nesses países fora fruto das chamadas leis de mercado, como é hábito cultuar em certos círculos. Muito ao contrário, prevaleceu a determinação dessas sociedades em construir as suas economias para competir com as economias dominantes no mercado mundial. E vencê-las amplamente, como está evidenciado hoje pelas crises dos países centrais, que estão perdendo a competitividade de seus produtos, ou por seu marasmo no crescimento.

Os dados e as informações da referida publicação da Unesco serviram de base a um artigo que foi publicado na Folha de S. Paulo, no dia 5 de janeiro de 1995, quando começava um novo governo. Nesse artigo, cujo título era ‘O que faz falta à ciência e tecnologia’[4], discutia-se, talvez pela primeira vez, com dados sobre a Coreia, a necessidade de políticas públicas de fomento ao desenvolvimento tecnológico em seu lócus natural, a indústria.

O artigo gerou uma polêmica porque propunha que o fomento fosse diretamente às empresas e independentemente de vínculos com universidades e institutos tecnológicos. Nos anos que se seguiram, publiquei muitos artigos bem como outros autores também o fizeram, e o tema foi ganhando fôlego em meio à polêmica sobre a questão crítica do papel das políticas públicas e do processo de mobilização do setor produtivo para esse tipo de competitividade. A palavra inovação surgiu como um polo atrativo, abrindo novos espaços na mídia impressa e até televisiva.

Nessa fase houve oportunidade de se expor essa preocupação a alguns gestores públicos específicos da área, como presidentes e diretores do CNPq e da Finep, e também a dois ministros de Ciência e Tecnologia, que concordaram, porém nada disso propiciou resultados concretos. Duas constatações emergiram dessa fase. Inicialmente, ficou evidenciada a necessidade de leis específicas para dar base a políticas públicas de fomento tecnológico. Em segundo, mostrou-se necessário que a atuação individual fosse substituída por uma entidade do setor produtivo com representatividade específica para expressar esse posicionamento.

Em 1999, surgiu a oportunidade de visita à Coreia do Sul para conhecer tanto as políticas públicas de fomento à inovação quanto a entidade Koita[5] (sigla em inglês da Associação Coreana de Tecnologia Industrial). Essa viagem foi propiciada pela minha participação em uma conferência científica. Para melhor aproveitar essa ocasião rara, solicitei a colaboração da embaixada brasileira em Seul, que agendou reuniões no Stepi (sigla em inglês do Instituto de Política em Ciência e Tecnologia), assim como na entidade Koita.

Entretanto, o melhor da visita foi a iniciativa da embaixada de oferecer um almoço, para o qual convidou o professor Linsu Kim, que por 12 anos esteve à frete do Stepi, justamente durante os anos 1980 e parte dos anos 1990, e que à época presidia o órgão de planejamento estatal da economia. Linsu Kim, certamente o principal pensador sobre o desenvolvimento tecnológico de países emergentes de industrialização tardia, conhecia muito bem o Brasil, pois aqui esteve diversas vezes, a Finep e a nossa política de desenvolvimento. O diálogo valeu por uma aprendizagem intensiva sobre a política tecnológica. Um pouco antes da Coreia do Sul, uma outra região independente adotara a rota japonesa, trata-se da Ilha de Taiwan, que antes pertencera à China. Não vou me deter mais sobre esse caso por ser um ponto singular, mas, apenas, informar que hoje os seus quase 24 milhões de ilhéus dispõem de um PIB per capita médio de US$23mil. Outros países orientais de grande sucesso não serão comentados porque são muito diferentes do nosso caso e não se adequam a nos servir de modelo, basicamente por seus sistemas políticos e pelas implicações econômicas decorrentes. É o caso, principalmente, da China, que iniciou a sua adaptação da rota japonesa à sua estrutura econômica em 1980 e hoje é o segundo PIB mundial.

3. Bases conceituais do desenvolvimento tecnológico

O encontro havido com Linsu Kim e a leitura do seu livro e do artigo mostraram a inadequação do modelo assumido por nossa política de C&T nessa época para um país emergente, o chamado Modelo Linear[6][7]. No Modelo Linear, os recursos públicos são direcionados essencialmente para as universidades, esperando-se que estas desenvolvam conhecimento que depois seria transformado em inovação industrial, uma etapa fundamental, que não se sabe quem vai desenvolver, posto que está fora da competência e da missão da universidade e tem que ser resolvida na unidade em que será produzida, então, seria transferido para o tecido produtivo. É o que está proposto nas leis que criaram os diversos fundos setoriais e que retiram recursos do setor produtivo para esse fim. Segundo Linsu Kim, a conexão com o setor produtivo só é eficiente quando as indústrias já se encontram na fronteira tecnológica, o que é irreal em uma economia ainda em desenvolvimento, como a nossa, salvo raros nichos de excelência. Havia, portanto, a necessidade de um novo conceito de política pública para a tecnologia.

Isso fica ainda mais claro quando examinamos o resultado da tabulação realizada pelo economista russo Guenrich Altshuller[7][8] com mais de 200 mil patentes, em sua teoria ‘Innovatrix’[8]. Vemos que as descobertas de novos conhecimentos respondem por menos de 1% das patentes dos países centrais. Ainda que um país emergente produza uma descoberta, a sua base industrial provavelmente não estará apta a transformá-la em produto (o Brasil descobriu o captopril como um novo princípio ativo transformado em medicamento nos EUA), salvo raros nichos de excelência, pois ainda se encontra em processo de “acumulação da competência tecnológica”.

Portanto, apostar uma política de desenvolvimento nas novas tecnologias e produtos é reduzir a chance de sucesso a menos de 1% e desprezar 90% representada pelas inovações que se tornam as soluções de problemas rotineiros de projeto, pequenas melhorias ou invenções que se resolvem na empresa (com recursos) com os conhecimentos da especialidade de uma dada tecnologia.

A visita à Coreia mostrou, também, que o principal indicador universalmente utilizado como medida da eficácia das ‘políticas públicas de fomento’ à inovação é o número de patentes outorgadas no próprio país e no USPTO, quando se deseja comparar o desempenho de países. É óbvio que o número de patentes não explica, isoladamente, o domínio tecnológico, mas está fortemente correlacionado, pois não há desenvolvimento tecnológico sem o correspondente crescimento da geração de patentes.

4. Lema basilar ou condição necessária da inovação industrial: compartilhamento do risco

O que se conclui dos crescimentos rápidos dos países mencionados? Todos foram essencialmente baseados na ‘industrialização tardia’ visando ser competitivos no mercado externo. Para tanto, deram prioridade ao desenvolvimento de inovações industriais, ‘compartilhando o risco tecnológico com as empresas através do subsídio direto’, como permite o artigo 8º do acordo, que criou a OMC, mas anteriormente era autorizado pelo GATT (sigla em inglês de Acordo Geral de Tarifas e Comércio), pois todos os países centrais o praticam para se manter na fronteira tecnológica. O resultado pode ser bem avaliado pelo crescimento das patentes outorgadas pelo USPTO. Todos iniciaram imitando e aos poucos foram reduzindo o tempo de atraso na imitação, tornando-se cada vez mais competitivos, porque também elevaram as suas escalas de produção e, por consequência, os seus padrões de produtividade.

Assim, o Japão iniciou o processo de crescimento rápido por sua política pública após o armistício, por volta dos anos 1950, partindo de uma boa base. Vinte anos depois, Taiwan e Coreia do Sul seguiram seus passos, porém partindo do quase zero, mais dez anos e a China (e depois agregando Hong Kong e Macau) se lançou a partir das suas indústrias de base e filiais locais de milhares de empresas de todo o mundo.

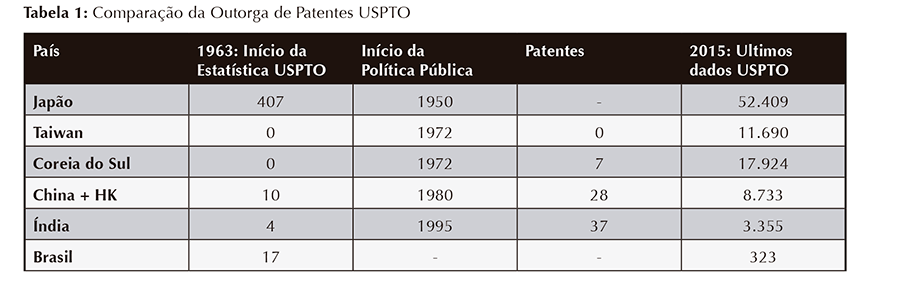

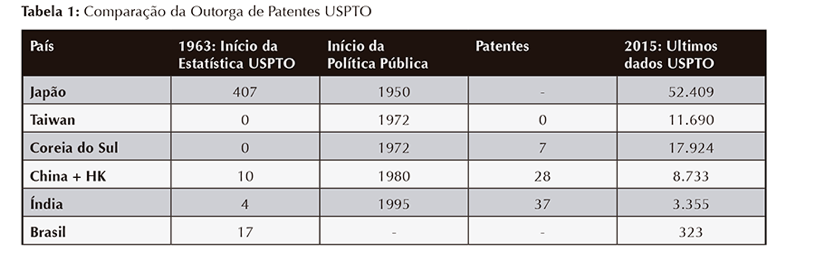

A Tabela 1 resume os resultados obtidos pelos cinco países mencionados em comparação com os nossos resultados na geração de tecnologia, medida pela taxa de patentes outorgadas a cada ano no USPTO

Cerca de dez anos após, outro gigante acordou. Em 18 de setembro de 1991, por iniciativa do ministro das Finanças, foi promulgada a lei 41/1991, que isentou de impostos e deu imunidades aos recursos trazidos do exterior para investimento. A Índia explodiu como outsourcer para o mundo em todas as atividades relacionadas à internet, especialmente software. O governo seguinte, de oposição, não só manteve a lei e os seus estímulos como compreendeu que para a indústria faltava um ingrediente a fomentar: o desenvolvimento de inovações industriais, ou seja, tecnologia. Assim, dois anos após o relatório[3] da Unesco (e quase um ano após a publicação do artigo da Folha[4]) a Índia promulgou a sua lei 44/1995, cujo preâmbulo diz explicitamente[9]:

An Act to provide for the constitution of a Board for payment of equity capital or any other financial assistance to industrial concerns and other agencies attempting development and commercial application of indigenous technology or adapting imported technology to wider domestic applications…

A pergunta que não quer calar é: qual a justificativa do compartilhamento do risco? Ora, a resposta, como veremos, é absolutamente cartesiana, pois não há outra maneira, nem mesmo uma ‘jabuticaba’, comprovada. Senão vejamos: como é a apropriação da receita marginal gerada pelo investimento em P&D (no sentido internacional de R&D)? O empreendedor terá que remunerar os insumos, pagar os salários, depreciar os ativos envolvidos, amortizar os serviços, atender aos juros do capital de giro necessário e, muito especialmente, pagar a sua carga tributária municipal, estadual e federal, e ainda mais a previdência. Essa conta fica em torno de 38% entre nós. E o lucro? Fica em 8% (lucro presumido pelo imposto de renda).

Isto quer dizer que o pequeno ou médio empreendedor terá que se arriscar em estruturar uma P&D, uma competência que ele ainda não tem, pois até então não o havia feito, e se não der certo (8 a 9 entre 10 dão errado) ele não terá lucro, mas terá de pagar a carga fiscal de 38%, quase cinco vezes ou mais a estimativa de sua remuneração? Para o pequeno ou médio empresário o lucro significa a remuneração dos sócios e, se a sua gestão for competente, uma reserva para a ampliação do seu capital de giro para pagar menos juros. Quanto sobra? Em média, ‘falta’. Quando esse empreendedor vai realizar sozinho um programa de P&D? ‘Nunca’. Conclusão: se tivesse sentido postular a política pública axiomaticamente, ‘compartilhamento do risco’ seria a ‘condição necessária’!

A pergunta que cabe é: existe uma condição suficiente?

5. O exemplo da Índia

Por que a Índia? Além de ser o mais recente a ingressar nesse clube, há apenas 22 anos, é um país mais desigual do que o nosso, com realidade de segregação social (castas), cerca de 30% de analfabetos com um nível de miséria que não se conhece em nosso país, nem mesmo nos grotões mais pobres. Além disso, tem uma infraestrutura muito pior do que a nossa em todos os seus itens necessários, mas especialmente na distribuição de energia. E o nosso parque industrial é incomparavelmente superior em diversificação, mesmo com o da Índia atual. Várias indústrias brasileiras de ponta montaram fábricas lá, por exemplo fabricantes de geradores (pois a energia é instável), incubadoras para berçário (devido à alta mortalidade neonatal) e outras.

O seu PIB monetário foi cerca de US$ 2,2 trilhões10 em 2016 e o nosso, cerca de US$ 1,8 trilhão. Mas, há 22 anos era muito menor do que o nosso. E, se considerarmos o melhor critério, o PPP (sigla em inglês de Paridade no Poder de Compra), a Índia passa a ser a terceira economia com cerca de US$ 8,7 trilhões em 201610, contra US$ 18,5 trilhões de EUA, US$ 21 trilhões da China e US$ 3,1 trilhões do Brasil. Mas, em 1995, tínhamos a mesma ordem de grandeza, cerca de US$ 1,9 trilhão em valores atualizados. Índia tem 2,8 vezes mais PIB para 6 vezes mais gente. Ainda tem muito que crescer, mas isso não é uma glória para nós.

A indústria indiana, embora ainda não seja tão diversificada como a nossa, pois começou a se expandir após a vigência da lei de fomento, tem grandes impactos no mercado mundial por ser o maior

exportador de software, com mais de US$ 100 bilhões de inteligência indiana distribuída pelo mundo. Em alguns setores, já construiu grupos transnacionais como a Arcelormittal, a maior siderúrgica do mundo, com muitos ativos no Brasil, por exemplo a Cia. Siderúrgica de Tubarão, a Aços Acesita, a Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira, a Cia. Siderúrgica Mendes Jr. e outras.

Também a maior forjaria do mundo, com ativos até na Alemanha, Bharat Forge, é indiana. A Tata, famoso grupo diversificado, comprou as marcas automobilísticas Rolls Royce e Jaguar e a Chorus, a maior siderúrgica anglo-holandesa. Outro grande avanço da Índia tem sido em fármacos e medica- mentos, e que neste século alcançou cerca de 60% do mercado mundial e americano de genéricos, com algumas empresas já transnacionais como Rambaxy, Cipla, Dr. Readdy e outras. Mais informações podem ser obtidas na literatura[11]. Além da indústria, a Índia tornou-se a campeã mundial em callcenters inteligentes, em pesquisas clínicas para princípios ativos e medicamentos e até em cirurgias programáveis![11]

6. Compartilhamento de risco: a condição suficiente

Anteriormente vimos qual a condição necessária a uma política bem-sucedida de desenvolvimento tecnológico. Para responder à questão proposta nesse capítulo vamos analisar a lei 44/1995 da Índia. O exame nos mostra que o único artigo que se refere às atividades do TDB (sigla em inglês de Conselho de Desenvolvimento Tecnológico, como o criado por essa lei) é o artigo 6, cuja redação é quase idêntica à do preâmbulo já visto[9]. Logo, todas as demais possibilidades de financiamentos, empréstimos, testes, experimentos, recursos humanos e outros ficaram resumidas à expressão “qualquer outro apoio financeiro” (tradução livre do autor). Isso obedece à lógica de quem pode mais – capital de risco – obviamente poderá menos – as demais formas de apoios que, portanto, dispensam detalhamento, que fica para a regulamentação.

Então como opera essa lei? Criado em 16 de dezembro de 1995, o TDB passa a oferecer às indústrias que desenvolvem inovações próprias ou as que imitam as concorrentes estrangeiras, primordialmente o capital de risco (sem reembolso, sem dívida) para assegurar o sucesso das inovações industriais. E no desenvolvimento de imitações, ou engenharia/química/farmacêutica reversa, com os recursos necessários o sucesso passa a 9 em cada 10. Assim, todas as ofertas de outros apoios convergem pela lei da procura para as indústrias ativas em programas ou projetos de inovações industriais, pois por ser recurso público a sua distribuição é necessariamente aberta e livre para consulta.

Ou seja, a distribuição do capital de risco arrasta ao desenvolvimento e crescimento todas as atividades de apoio, inclusive as universidades, tanto para auxiliar na fase de pesquisa, na montagem de experimentos e no treinamento de recursos humanos. Além do mais, o TDB também oferece recursos para ‘outras agências’, como reza a segunda parte[9] do preâmbulo e do artigo 6.

Tabela 1 Resume os resultados obtidos pelos cinco países mencionados em comparação com os nossos resultados na geração de tecnologia, medida pela taxa de patentes outorgadas a cada ano no USPTO.

E o rápido crescimento do PIB e das patentes indianas no USPTO mostra que isso de fato ocorre de uma maneira virtuosa, demonstrando e provando que o ‘compartilhamento do risco tecnológico’ não é meramente uma ‘condição necessária’; é também a ‘condição suficiente’, pois quando as indústrias começarem a se ativar pelos recursos para as suas imitações e inovações todos os segmentos de fornecedores e serviços serão fortemente sacudidos e se empenharão em crescer e se desenvolver. Melhor do que mil palavras é visualizar a Tabela 2.

7. As nossas opções

O nosso modelo básico no século passado foi o de desenvolver uma indústria local para a substituição de importações e exportar produtos naturais, matérias-primas e produtos primários. Nas últimas décadas, também exportamos alguns produtos industrializados com excedente e outros em que nos tornamos até competitivos no âmbito internacional.

O Brasil não fez a opção pelo desenvolvimento tecnológico sistêmico e não criou nas décadas de 1980 e 1990 um arcabouço de políticas públicas de fomento efetivo à inovação industrial, embora tenha havido iniciativas positivas de financiamento a juros baixos. O nosso esforço de competição ficou, principalmente, por conta daquelas empresas que deram certo ao se disporem a assumir o próprio risco tecnológico do desenvolvimento das inovações necessárias para poder disputar o comércio mundial. In- felizmente são poucas.

A comparação com os demais países emergentes, porém, mostra que nos faltavam as políticas públicas indispensáveis de desenvolvimento tecnológico e inovação com a sua condição necessária e suficiente: o compartilhamento do risco tecnológico. Era, portanto, uma questão essencial criar essas políticas pela construção de um marco legal de fomento e estímulo notadamente à criação e agregação de inovações competitivas.

A incorporação às políticas públicas dos anseios da sociedade, ou de parte desta, é um processo que exige criatividade para a solução de mobilização dos interessados e de procedimento formal em cada caso, não havendo uma receita única que possa ser aplicada indiscriminadamente. Além disso, há a necessidade de se criar as condições macroeconômicas apropriadas, como a estabilidade da moeda, uma taxa de câmbio adequada, um controle satisfatório das contas públicas e o investimento público em infraestrutura.

Em 1994, ocorreu a bem-sucedida implantação do Plano Real e a consequente queda vertiginosa da inflação, viabilizando a estabilização econômica. O panorama no Brasil mudou completamente. Era possível pensar em longo prazo, desde que se acreditasse que o real daria certo. A questão do crescimento econômico assumiu nova relevância e os seus baixos níveis desde o início da década de 1980 passaram a incomodar alguns segmentos da sociedade. Isso ensejou a oportunidade de se pleitear uma mudança de atitude em relação à inovação tecnológica e à competitividade dos nossos manufaturados no cenário mundial.

A consciência da necessidade de se criar políticas públicas para o fomento ao desenvolvimento tecnológico brasileiro veio, então, com os exemplos conhecidos dos rápidos crescimentos pela via do desenvolvimento tecnológico de alguns dos países emergentes de industrialização tardia que se destacavam principalmente nas décadas de 1980 e 1990. Naqueles anos, as economias da Coreia do Sul, de Taiwan e da China estavam, aliás como ainda estão, em plena ascensão, em contraste com as nossas ‘décadas perdidas’, acompanhadas de intensa evolução tecnológica – a Índia ainda não estava entre eles. No Brasil, inovação ainda era uma palavra rara.

Atendendo a essa demanda, foi criada em 20 de fevereiro de 2002, na sede da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), em São Paulo, a entidade Sociedade Brasileira Pró Inovação Tecnológica (Protec), com 15 associados fundadores, todos entidades industriais. A nóvel entidade foi recebida pelo presidente da República[7] e imediatamente empreendeu uma campanha para auxiliar os órgãos públicos e o Congresso Nacional na construção de um marco legal que viesse a fomentar o desenvolvimento tecnológico pela agregação continuada de inovações industriais competitivas nos produtos e processos de fabricação nacionais.

Baseado na ‘axiomática’ já exposta, foi incluída a condição necessária e suficiente nesse marco legal: o compartilhamento do risco! Para todas as indústrias inovadoras inserimos a subvenção econômica (capital de risco) no artigo 19 da Lei de Inovação revista em 2004 (10.973/2004), para apoios a priori. Apenas para as indústrias grandes (as que estão no regime de Lucro Real do Imposto de Renda) foram propostos e aceitos os artigos 39, 40, 42 e 43 da lei 10.637/2002 (Lei da Minirreforma Tributária), que regulavam o reembolso de parte dos dispêndios em inovações industriais para apoios a posteriori.

Esses quatro artigos foram posteriormente transformados no capítulo 3 da Lei do Bem (11.196/2005), com substancial redução das alíquotas dos seus benefícios. Em 2010, conseguiu-se uma lei especial para as compras públicas (lei 12.349/2010), dando uma margem de 25% nos preços dos produtos cuja tecnologia de fabricação fora desenvolvida no país.

8. Situação presente

A subvenção econômica foi oferecida em pequena proporção (apenas 0,005% do PIB, uma amostra) em editais da Finep entre 2006 a 2009, com um conceito de viés acadêmico, como se fora destinado a atender a encomendas de órgãos públicos, e não para desenvolver imitações e inovações competitivas de interesse do mercado e das indústrias inovadoras. O edital de 2010 foi o edital com o conceito correto, mas pegou a transição de gestões da Finep, e os recursos só foram liberados parcialmente em 2011 e 2012. Não houve mais edital específico, pois os recursos estão sendo usados para reduzir juros de empréstimos, o que não atende ao axioma dessas políticas públicas. Em resumo, os resultados foram escassos e com a suspensão dos editais as empresas pequenas e médias ficaram sem fomento adequado. E não há relatórios críticos dos resultados.

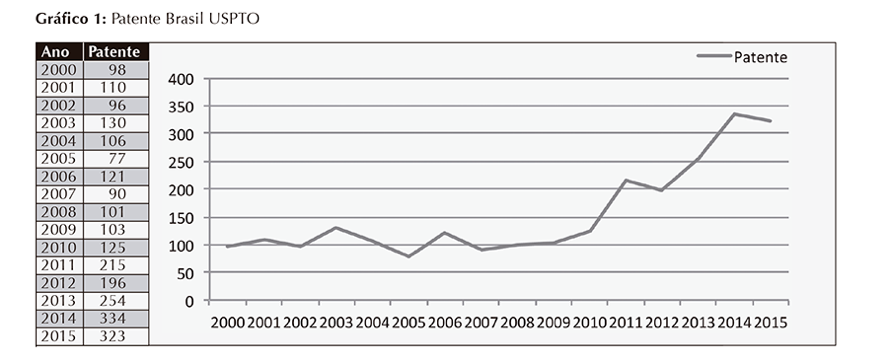

Gráfico 1 O reembolso é um compartilhamento do risco, ainda que a posteriori, e os seus resultados são evidentes no gráfico 1 das nossas patentes no USPTO.

A Lei do Bem tem um conceito correto, mas benefícios pequenos. Está correta porque o seu uso é uma decisão da empresa, atendida a regulamentação. Mas, o benefício máximo na versão original (lei 10.637/ 2002) era de 67% (ainda abaixo do limite do artigo 8 da OMC: 75%), o que na transformação para a lei 11.196/2005 foi reduzido para. A primeira rodada foi em 2006 e teve apenas 130 indústrias, mas a de 2014 (último dado liberado pelo MCTIC) teve 1.206 indústrias com um investimento da ordem de R$ 8 bilhões, gerando cerca de R$ 1,5 bilhão de incentivos fiscais para as empresas, ou 0,025% do PIB, o que ainda é outra amostra. Um montante de impacto no crescimento do PIB seria um incentivo/subvenção de 0,5%, ou seja, 20 vezes maior que o atual. Ante a atual capacidade ociosa das fábricas, isso acarretaria um crescimento do produto industrial da ordem de 10% em dois a três anos, ou 1% do PIB, realimentando um ciclo virtuoso. O reembolso é um compartilhamento do risco, ainda que a posteriori e os seus resultados são evidentes no gráfico 1 das nossas patentes no USPTO.

Passamos de uma média de 100/ano para crescimento apreciável, chegando a 323 em 2015. (Gráfico 1).

A lei 12.349/2010 tem sido utilizada pelo ministério da Saúde e ministério da Defesa, onde se concentram as compras públicas, embora com um viés de encomenda tecnológica. Mas, o resultado tem sido satisfatório e propiciado o desenvolvimento tecnológico de algumas indústrias desses setores.

Espera-se que o tema volte à pauta política em 2018 e surjam candidatos comprometidos com o desenvolvimento tecnológico do país para usufruirmos de um crescimento rápido que reduza efetivamente as desigualdades, como o seu povo merece.

Referências bibliográficas

- LINSU, Kim. Da imitação à inovação: a dinâmica do aprendizado tecnológico da Coreia. Campinas: Unicamp, 2005.

- ______. Em países desenvolvidos: aprender pesquisando (Learning by research); Em países em desenvolvimento: aprender fazendo (Learning by doing). Industry and innovation,

- [S. l.]: Elsevier, v. 4, n. 2, 1997. p.168.

- UNESCO. World Report on Science 1993. Généve, Switzerland, 1994.

- NICOLSKY, Roberto. O que faz falta à Ciência e Tecnologia. Folha de S. Paulo, 5 jan.1995. p. M 2

- Koita, Seul. Coreia do Sul .www.Koita.or.kr

- INOVAÇÃO tecnológica industrial e desenvolvimento sustentável. Parcerias estratégicas [S. l.], n.13, dez. 2001. p. 80

- Koita, Seul, Coreia do Sul, site www.koita.or.kr

- NICOLSKY, Roberto. Livro branco da inovação tecnológica. [S. l.]: Protec, 2012. (PDF em: www.protec.org.br)

- www.innovatrix.com.br

- www.protec.org.br

- Idem www.protec.org.br

- NIRMALYA, Kumar ; PHANISH, Puranam. India inside: the emerging innovation challenge to the west. Cambridge, MA; Harvard business review press, 2011.

- World GDP ranking 2017. Disponível em: www.knoema.com

Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional