O Brasil e o seu grande desafio, a partir de uma releitura de H. G. Wells

O escritor britânico H. G. Wells, o sucessor de Jules Verne na ficção científica, ficou famoso na passagem do século XX por ter publicado romances distopicamente provocadores: A Máquina do Tempo (1895), O Homem Invisível (1897) e A Guerra dos Mundos (1898), este o mais assustador, usado anos depois por Orson Welles numa famosa emissão […]

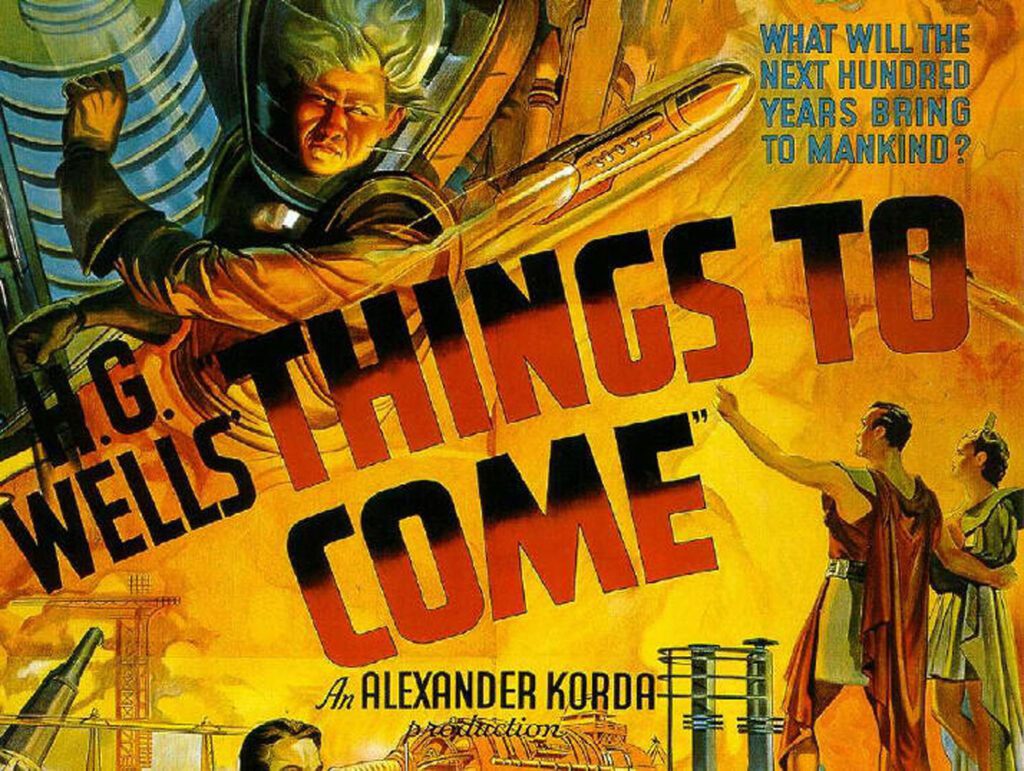

O escritor britânico H. G. Wells, o sucessor de Jules Verne na ficção científica, ficou famoso na passagem do século XX por ter publicado romances distopicamente provocadores: A Máquina do Tempo (1895), O Homem Invisível (1897) e A Guerra dos Mundos (1898), este o mais assustador, usado anos depois por Orson Welles numa famosa emissão radiofônica que despertou o pânico nos ouvintes americanos. Ele continuou enveredando por predições ainda mais desafiantes, como o advento de um Estado Mundial e até a probabilidade de uma guerra nuclear. Em 1933, ele publicou um livro futurista de feitura menos fantástica, ainda que também relativamente pessimista, pois que combinando eventos do seu tempo, como o fascismo e o comunismo, com projeções para o século XXI: The Shape of Things to Come, que Monteiro Lobato traduziu e publicou sob o título de História do Futuro (1940).

As duas primeiras partes já indicavam um futuro pouco otimista: “Hoje e Amanhã: prenúncios do desapontamento” – tratando da Grande Guerra, da indústria de armas e da “interrupção do progresso” –, seguida de “Depois de Amanhã: a era do desapontamento”, falando da “falência dos velhos governos”, do “marasmo da velha educação”, de “ódio e crueldade” e até da “liquidação da América”. As três partes finais já eram resolutamente pessimistas: “Nascimento do Estado moderno” (profetas, fanáticos e assassinos); “O Estado moderno militante” (interlúdio dramático) e “O Estado moderno no controle da vida” (com “manejamento geogônico). Naquela altura, não se pode dizer que Wells tenha inventado coisas tão fantásticas quanto seus primeiros romances, uma vez que o mundo e os Estados pareciam realmente se encaminhar para uma nova confrontação global, ainda mais terrível que aquela que tinha ocorrido na Europa entre 1914 e 1918.

‘Pode-se dizer que passamos largamente dos “prenúncios de desapontamento” e já enfrentamos a “era do desapontamento”, em face de um cenário geopolítico que jornalistas e observadores acadêmicos não hesitam em chamar de “segunda Guerra Fria”’

Relendo agora, mais de 90 anos depois, alguns dos 52 capítulos distribuídos por suas cinco partes, já na perspectiva dos desenvolvimentos com os quais nos defrontamos na atualidade, pode-se dizer, sem qualquer hesitação, que passamos largamente dos “prenúncios de desapontamento” e já enfrentamos a “era do desapontamento”, em face de um cenário geopolítico que jornalistas e observadores acadêmicos não hesitam em chamar de “segunda Guerra Fria”.

Em 1931 o Japão já tinha invadido a Manchúria, prenunciando o ataque a toda a China seis anos depois; quando o livro teve a sua primeira edição, Hitler já tinha conquistado o poder na República de Weimar e iniciado o rearmamento alemão; numa segunda edição, Mussolini já tinha ordenado a invasão da Abissínia (Etiópia) e uma terceira foi contemporânea da guerra civil espanhola.

Na edição de 1935, ele relatava com desalento o fracasso da conferência financeira e monetária de Londres de 1934, quando Franklin Roosevelt decepcionou o mundo inteiro, recusando-se a aceitar as recomendações da Liga das Nações para um esforço multilateral de estabilização cambial, tendo, ao contrário, promovido uma desvalorização do dólar superior a 40%: a moeda foi de 20 a 35 dólares por onça de ouro, e assim ficou até Bretton Woods, em 1944, de fato até 1971.

A Liga já tinha fracassado na conferência monetária de Gênova, em 1922, destinada a restabelecer o padrão ouro; também falhou espetacularmente na conferência comercial de Genebra, em 1927, voltada para fazer retroceder o protecionismo tarifário; o insucesso da conferência de Londres, em 1934, reforçou e “estabilizou” a depressão, ao estimular novas desvalorizações agressivas.

‘Já não se tratava de um simples “desapontamento” com o estado do mundo, mas de um mundo em que Estados agressivamente expansionistas ensaiavam a conquista de novos territórios’

Já não se tratava de um simples “desapontamento” com o estado do mundo, mas de um mundo em que Estados agressivamente expansionistas ensaiavam a conquista de novos territórios, na Europa, na África e na Ásia. As três potências fascistas e militaristas – Alemanha, Itália e Japão – aceleraram os testes de novas armas e, sobretudo, a “novidade” de bombardeios aéreos sobre cidades, uma das previsões feitas por H. G. Wells desde seus primeiros artigos na Grande Guerra, quando relatou o uso dos pequenos aviões para finalidades devastadoras. Americanos e ingleses acabaram fazendo igual, ao extremo.

O cenário atual já ultrapassou a fase de “desapontamento” dos anos 1930 e ingressou no cenário de “ódio e crueldade” de que falava Wells: a invasão da Crimeia, em 2014, seguida da cruel guerra de agressão contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, revelaram um mix de Hitler e Stalin, com o que foram rompidas não só as velhas intenções da Liga das Nações, como todos os novos valores e princípios das Nações Unidas.

‘Não há nada mais parecido com os anos 1930 do que o atual panorama de derrocada do sistema mundial de comércio, de fragmentação do multilateralismo político, de competição agressiva entre moedas e, sobretudo, de afirmação do direito da força em lugar da força do direito’

Com efeito, não há nada mais parecido com os anos 1930 do que o atual panorama de derrocada do sistema mundial de comércio, de fragmentação do multilateralismo político, de competição agressiva entre moedas e, sobretudo, de afirmação do direito da força em lugar da força do direito.

O “Estado Moderno Militante”, no dizer de Wells, aspirava ser um Estado no “controle da vida”, fechando a última parte do seu livro. O futuro distópico que ele sugeria, nessa parte conclusiva, tinha uma única virtude: “a revolução do Estado Moderno fora primacialmente educativa, e só secundariamente política” (p. 321). Essa curiosa afirmação de Wells talvez seja a chave explicativa da única grande estratégia que caberia ao Brasil adotar para libertá-lo, decisivamente, dos “desapontamentos” do seu passado para colocá-lo no compasso do segundo capítulo da obra, “Como a Ideia e a Esperança do Estado Moderno apareceram” (p. 5-13), do qual retiro uma única frase ilustrativa do imenso desafio que ainda se coloca ao Brasil: “unicamente quando os chineses desenvolveram a manufatura barata de folhas de papel é que o livro se tornou possível – e consequentemente, a sua influência na expansão do conhecimento” (p. 7).

Pode-se dizer que os chineses inventaram tudo o que aconteceu de moderno e útil para a humanidade nos albores da era moderna; depois, a letargia do Império do Meio em se abrir às revoluções educacionais do Ocidente, a partir dos livros, fez com que ele perdesse a primeira, a segunda e até a terceira revolução industrial, com a nação já imersa na revolução “cultural” demencial do maoísmo militante. Mas, os mandarins educados e atentos ao que o Ocidente produziu nesse intervalo, recompuseram rapidamente as forças produtivas da nação, ao passo que a energia do povo chinês nos avanços educacionais produziu as maravilhas da quarta e da quinta revoluções industriais no gigante asiático, colocando-o na vanguarda tecnológica do mundo.

‘O Brasil tem na China o seu primeiro parceiro comercial, mas ainda não seguiu a China na única grande virtude que ela teve durante toda a sua história secular: implementar um “modo inventivo de produção”, com base numa educação de alta qualidade para o seu povo’

O Brasil tem na China o seu primeiro parceiro comercial, suplantando os três outros imediatamente seguintes (e possivelmente também o será nos investimentos tecnológicos), mas ainda não seguiu a China na única grande virtude que ela teve durante toda a sua história secular: implementar um “modo inventivo de produção”, com base numa educação de alta qualidade para o seu povo, explorando suas vantagens comparativas e competitivas, aquelas existentes e, justamente, as adquiridas por meio da educação.

Eugênio Gudin repetia, dos anos 1930 aos 60, que cabia ao Brasil explorar suas vantagens comparativas, situadas na agricultura, mas que caberia empreender um gigantesco esforço educacional para construir produtividade em todos os setores da economia, além de manter sólidas políticas macro e setoriais. Os chineses aprenderam as lições de Adam Smith; os brasileiros poderiam seguir as recomendações dos dois êmulos de Adam Smith no Brasil: Cairu e Eugênio Gudin.

É diplomata e professor, doutor em Ciências Sociais (Universidade de Bruxelas) e mestre em Economia Internacional (Universidade de Antuérpia). Dedica-se a atividades acadêmicas e é autor de livros sobre relações internacionais, diplomacia econômica e história diplomática do Brasil

Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional