Uma paz em suspenso – o acordo Israel–Hamas e seus limites

O Oriente Médio não é um vácuo onde cessar-fogos se sustentam sozinhos: é um tabuleiro de múltiplas camadas em que cada movimento repercute em alianças militares, fluxos energéticos e narrativas de legitimidade

O anúncio de um acordo de paz entre Israel e o Hamas, mediado pelo Egito, Qatar e com a chancela direta dos EUA, foi recebido no mundo com ares de “momento histórico”.

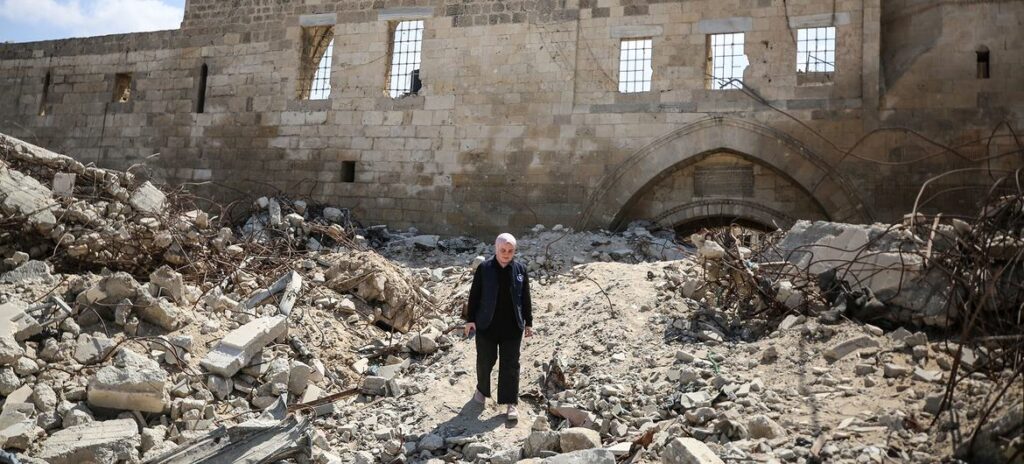

Não é difícil entender o porquê: depois de dois anos de destruição em Gaza e de uma sociedade israelense esgarçada por protestos e divisões internas, qualquer cessar-fogo soa como um alívio necessário.

O plano contempla a libertação de reféns israelenses, a troca por prisioneiros palestinos, a retirada parcial de tropas e a entrada massiva de ajuda humanitária. Em fases posteriores, fala-se até em reconstrução, desarmamento do Hamas e um governo tecnocrático palestino para administrar a Faixa de Gaza.

‘O entusiasmo inicial não deve obscurecer as contradições embutidas no acordo’

Entretanto, o entusiasmo inicial não deve obscurecer as contradições embutidas no acordo. Antes de tudo, ele é fruto de pressões conjunturais: para Benjamin Netanyahu, representa um respiro diante do desgaste interno, da ameaça de colapso de sua coalizão e das críticas sobre sua condução da guerra. Para o Hamas, significa sobreviver politicamente após isolamento crescente, perdas militares severas e a devastação humanitária de Gaza.

Não se trata de um pacto de reconciliação, mas de um arranjo emergencial em que cada parte busca ganhar tempo.

O maior problema é estrutural. Nenhum mecanismo robusto de verificação foi definido. Quem garante que Israel manterá suas tropas afastadas das áreas mais densamente povoadas? Quem fiscalizará que o Hamas, enfraquecido mas ainda ativo, realmente desmantelará suas estruturas militares e não se rearmará por túneis ou redes clandestinas? Experiências anteriores são eloquentes: cessar-fogos em Gaza tendem a ruir ao primeiro sinal de desconfiança ou provocação.

‘Sem prazos claros, mecanismos de monitoramento internacional e garantias de cumprimento, o acordo corre o risco de se converter em mais um episódio na longa lista de tréguas temporárias’

A promessa de “fases posteriores”, desarmamento, reconstrução, autodeterminação, soa mais como um enunciado diplomático do que como compromisso factível. Sem prazos claros, mecanismos de monitoramento internacional e garantias de cumprimento, o acordo corre o risco de se converter em mais um episódio na longa lista de tréguas temporárias.

Outro ponto crítico é a governança futura da Faixa de Gaza.

O plano menciona a formação de um governo palestino de tecnocratas independentes, apoiado pela comunidade internacional. À primeira vista, a ideia pode soar pragmática: retirar o Hamas da administração civil e abrir espaço para a reconstrução. Mas a medida carrega um viés perigoso. Se esse governo for percebido como imposto de fora, sem legitimidade eleitoral ou conexão real com a população, pode reforçar a sensação de tutela externa. E tutelas externas, em Gaza como em tantos outros contextos, geram ressentimento e fragilizam a credibilidade de qualquer processo de paz.

‘Não basta reconstruir casas se não houver reconstrução de confiança política’

Não basta reconstruir casas se não houver reconstrução de confiança política. A experiência dos Acordos de Oslo nos anos 1990 é um lembrete disso: mesmo com forte investimento internacional, a falta de legitimidade interna corroeu as bases do processo, resultando em nova onda de violência.

Em Gaza, a recepção ao acordo foi marcada por um misto de alívio e ceticismo. Depois de tantos cessar-fogos fracassados, muitos habitantes se sentem incapazes de acreditar que desta vez será diferente. O trauma da população, submetida a destruição contínua e insegurança alimentar, dificulta qualquer entusiasmo com promessas de paz.

Em Israel, o governo apresentou o pacto como uma vitória moral. Netanyahu tentou se colocar como líder capaz de garantir a volta dos reféns e trazer estabilidade. No entanto, setores da extrema-direita e parte do establishment militar reagiram com críticas severas: para eles, libertar milhares de prisioneiros palestinos, incluindo condenados por ataques, é uma concessão inaceitável. A oposição, liderada por Yair Lapid, sinalizou apoio pragmático ao acordo, mas não esconde que a coalizão governista segue instável.

‘A repercussão internacional também revela tensões’

A repercussão internacional também revela tensões. Os Estados Unidos celebraram o acordo como prova da capacidade de mediação de Donald Trump, que tenta capitalizar o feito. A União Europeia e a ONU destacaram o alívio humanitário imediato, mas lembraram que só haverá paz sustentável se o acordo conduzir a um horizonte político de autodeterminação palestina.

Já os atores regionais enxergam a iniciativa com lentes estratégicas. O Egito aposta em reforçar seu papel de mediador indispensável; o Qatar mantém sua influência sobre o Hamas e assegura protagonismo diplomático; a Turquia busca consolidar sua imagem de defensora dos palestinos. O Irã, por sua vez, observa com cautela: se o Hamas for enfraquecido politicamente, perde um instrumento central de sua projeção no Levante. A Arábia Saudita equilibra sua aproximação com Israel e a necessidade de não alienar completamente a causa palestina.

O Oriente Médio não é um vácuo onde cessar-fogos se sustentam sozinhos: é um tabuleiro de múltiplas camadas em que cada movimento repercute em alianças militares, fluxos energéticos e narrativas de legitimidade.

‘Para o Brasil, o episódio é um lembrete da importância de calibrar discurso e prática’

Para o Brasil, o episódio é um lembrete da importância de calibrar discurso e prática. A diplomacia brasileira sempre buscou equilíbrio entre a defesa dos direitos palestinos e o diálogo com Israel. Mas esse equilíbrio não pode se reduzir a reações emotivas ou a julgamentos apressados sobre legalidade e ilegitimidade. O direito internacional oferece parâmetros, mas a política internacional impõe dilemas mais complexos: apoiar a reconstrução de Gaza, incentivar negociações inclusivas e, sobretudo, não se iludir com soluções mágicas.

Além disso, o Brasil tem buscado, em fóruns como a ONU e o G20, afirmar-se como defensor de um multilateralismo renovado. O fracasso ou o sucesso desse acordo será mais um teste para avaliar se o sistema internacional ainda tem capacidade de mediar conflitos tão arraigados. Nesse sentido, apoiar iniciativas de monitoramento humanitário e contribuir para a reconstrução com know-how técnico pode ser mais eficaz do que declarações retóricas.

‘O que está em jogo não é apenas um cessar-fogo, mas a própria definição do que significa paz em um contexto de conflito tão assimétrico’

No fundo, o que está em jogo não é apenas um cessar-fogo, mas a própria definição do que significa paz em um contexto de conflito tão assimétrico. Para Israel, a paz tem sido entendida como segurança absoluta, algo quase impossível em meio a dinâmicas regionais voláteis. Para os palestinos, a paz só fará sentido se vier acompanhada de dignidade, direitos políticos e fim da ocupação.

Acordos como o atual podem reduzir temporariamente a violência, mas dificilmente endereçam essas demandas estruturais. Por isso, há uma sensação de suspensão: paz, aqui, não é sinônimo de reconciliação, mas de um intervalo precário entre guerras.

‘O acordo pode ser o início de uma nova fase, ou apenas mais uma trégua frágil que encobre, sem resolver, as raízes de um conflito centenário’

O acordo entre Israel e Hamas pode ser o início de uma nova fase, ou apenas mais uma trégua frágil que encobre, sem resolver, as raízes de um conflito centenário.

Ao Brasil e à comunidade internacional cabe olhar para além do imediato, reconhecendo tanto o valor de cada cessar-fogo para salvar vidas quanto os limites de acordos que não enfrentam as questões centrais de soberania, legitimidade e justiça.

A história recente mostra que o Oriente Médio já viveu muitos “momentos históricos” que não resistiram ao teste do tempo. A questão agora é se este será diferente. E a resposta, mais do que nos palácios governamentais, estará no cotidiano das ruas de Gaza e Tel Aviv, nos campos de refugiados e nas urnas de sociedades exaustas de guerra.

Karina Stange Calandrin é colunista da Interesse Nacional, professora de relações internacionais no Ibmec-SP e na Uniso, pesquisadora de pós-doutorado do Instituto de Relações Internacionais da USP e doutora em relações internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP).

Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional