Reindustrialização versus juro alto e câmbio apreciado

O Brasil desindustrializou-se prematuramente. Essa é a principal causa direta da baixa taxa de crescimento do país desde meados de 1980. Dois grupos de intelectuais pelos quais tenho grande respeito – a comunidade de ciência e tecnologia e os economistas desenvolvimentistas clássicos – têm soluções para o problema: respectivamente, política tecnológica e política industrial. Estou de acordo com eles quando defendem a importância dessas políticas, e quando demandam que o governo as implemente. Não acredito, no entanto, que esteja aí a principal causa do baixo investimento em tecnologia, e da precoce desindustrialização brasileira.

Ao despenderem um grande esforço nessa direção, essas duas comunidades criam soluções paliativas. Seu esforço não é devidamente recompensado. Isto ficou claríssimo depois de quase 13 anos de governos do PT (2003-2015). Esses governos deram todo o apoio possível a essas duas políticas, mas os resultados foram no mínimo modestos. Por uma razão simples que desenvolverei neste artigo. Para que as empresas invistam em ciência e tecnologia, é preciso que, antes, decidam investir. E, para que tomem essa decisão, é preciso que tenham boas oportunidades de investimento – tenham projetos cuja taxa de lucro esperada seja satisfatória, claramente maior do que a taxa de juros. Ora, devido à armadilha de juros altos e da moeda nacional apreciada em que está preso o Brasil desde 1990, quando realizou sua abertura comercial, essas oportunidades não existem.

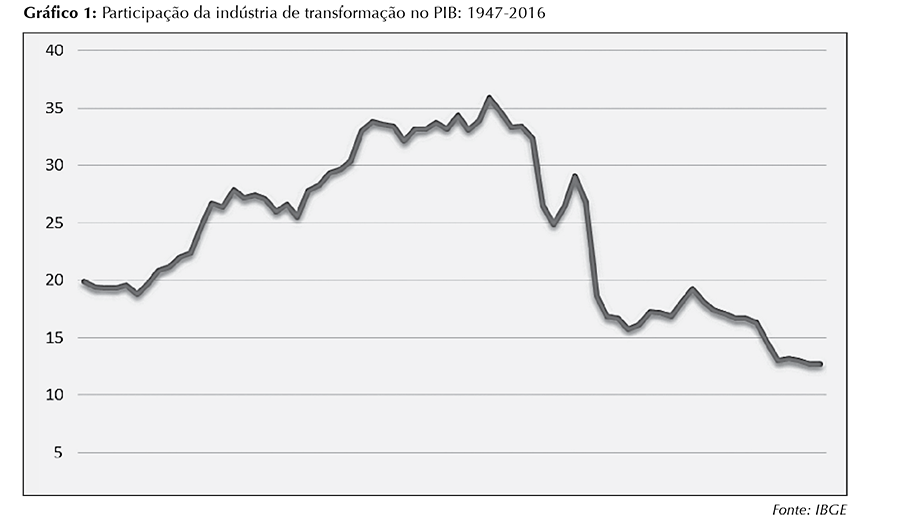

Desde meados dos anos 1980 a economia brasileira vem investindo pouco na indústria e, consequentemente, propiciando as condições estimuladoras da desindustrialização. Em artigo de 2005, na Folha de S. Paulo, no qual defini pela primeira vez meu modelo de doença holandesa, dei-me conta de que, como esta deixara de ser neutralizada a partir de 1990, a desindustrialização era inevitável. Gabriel Palma, da University of Cambridge, que estudou esse problema em profundidade em nível latino-americano, disse, em 2006, a esse mesmo jornal que a indústria brasileira está sendo ‘destruída’ por uma política monetária ‘suicida’. E acrescentava: “No final dos anos 1970, um terço do PIB brasileiro vinha da indústria manufatureira. Hoje, não chega aos 20%. Isso é um massacre, não tem outro nome, pois é exatamente essa indústria que poderia dar sustentabilidade a um crescimento de longo prazo”. Nem ele, nem eu, porém, imaginávamos que dez anos mais tarde, em 2016, a participação da indústria de transformação no PIB brasileiro cairia para 9%, enquanto o país deixava de crescer a taxas muito baixas, de semiestagnação, para, entre 2014 e 2016, atravessar a maior recessão da sua história.

Por que está isto acontecendo? Estará a desindustrialização associada ao baixo crescimento por pessoa que vem ocorrendo desde 1980 – de menos de 1% ao ano, contra a média de 4,5% ao ano entre 1950 e 1980? A resposta em termos aritméticos é positiva. Se a indústria cresceu menos do que o PIB, este fato necessariamente causou baixo crescimento. Em termos econômicos, é igualmente positiva. Desenvolvimento econômico é aumento da renda per capita ou da produtividade, que, por sua vez, será tanto maior quanto maior for a participação da indústria de transformação no PIB. Ou, mais precisamente: quanto maior for a participação de atividades com maior grau de sofisticação sobre o PIB, quanto mais o país concentrar sua produção em atividades que são tecnologicamente sofisticadas e que envolvem o emprego de mão de obra com nível mais elevado de educação, maiores serão os salários, contribuindo para um maior valor adicionado per capita. A indústria tem sofisticação produtiva maior do que a agricultura e os serviços, e, por isso, é correto afirmar que desenvolvimento econômico é industrialização. Porém, mais correto ainda é afirmar que desenvolvimento econômico é sofisticação produtiva, porque há o encadeamento com setores de serviços altamente sofisticados, enquanto há também setores industriais com pouca sofisticação.

Industrialização e sofisticação produtiva

A tese segundo a qual o desenvolvimento é sofisticação produtiva ou transferência de mão de obra para setores com maior valor adicionado per capita é conhecida há séculos. Já na Inglaterra do século 18, os reis proibiam a exportação de lã in natura e definiam o descumprimento dessa norma como crime grave. Em 1792, Alexander Hamilton, então secretário do Tesouro de George Washington, defendeu a proteção à indústria infante, visto que para ele desenvolvimento econômico era industrialização. Friedrich List, em seu clássico tratado sobre as economias nacionais, de 1846, fez a mesma defesa da industrialização e entendeu que os economistas clássicos ingleses estavam “chutando a escada” da Alemanha ao argumentarem, com a lei das vantagens comparativas do comércio internacional, que a Alemanha devia se especializar na produção agrícola para crescer. Quando, após a Segunda Guerra Mundial, os desenvolvimentistas clássicos passaram a estudar sistematicamente o processo de desenvolvimento econômico, Colin Clark observou que o desenvolvimento econômico está diretamente associado ao aumento da participação da indústria no PIB. E a grande contribuição dos economistas desenvolvimentistas clássicos, particularmente de Raúl Prebisch, foi demonstrar que o desenvolvimento econômico é mudança estrutural.

A industrialização do Brasil foi retardada por muitos anos porque, não obstante a evidência empírica mostrasse o oposto, os governos e as elites econômicas locais aceitavam docemente o argumento da teoria econômica clássica segundo o qual não cabe aos governos decidir quais setores promover para que haja o crescimento econômico. O mercado saberia melhor e se encarregaria de realizar a alocação dos fatores de forma ideal. O grande mérito de Getúlio Vargas, que o transformou no grande estadista que o Brasil teve no século 20 foi rejeitar essa tese e adotar uma firme política de industrialização. Política desenvolvimentista que foi amplamente bem-sucedida e que, em 50 anos, entre 1930 e 1980, transformou o Brasil em um país industrial de renda média.

Ainda em 1955, quando eu, com 20 anos, descobri o problema do subdesenvolvimento brasileiro, ainda prevalecia na classe média paulista a tese que “o Brasil é um país essencialmente agrícola”. Mas, cinco anos depois, tão grande e exitosa havia sido a industrialização, que encolheu fortemente a defesa em favor do pensamento liberal. Ficou claro para a maioria que o papel do governo era garantir as condições para a industrialização do país. O ministro da Fazenda e o do Planejamento, mesmo aqueles que se autodenominavam liberais, como Roberto Campos e Mário Henrique Simonsen, sabiam que, no governo, seu papel era o de tomar todas as inciativas que garantissem a continuidade da industrialização. Na verdade, enquanto no governo, eles agiram como desenvolvimentistas.

Juro alto e câmbio apreciado

A economia brasileira está presa em uma armadilha de juros altos e câmbio apreciado desde 1990. O Brasil entrou em crise em 1979, uma crise financeira causada pela equivocada política do governo Geisel de tentar crescer via endividamento externo, que se desdobrou em alta inflação inercial de 1980 a 1994. Como podemos ver pelo gráfico, a desindustrialização já começou a ocorrer nos anos 1980, mas aconteceu principalmente em dois episódios: nos anos 1990 e a partir de 2011. No primeiro episódio, ela decorreu essencialmente da abertura comercial de 1990, que envolveu o desmantelamento do ‘mecanismo Delfim Netto’ de neutralização da doença holandesa que estava em vigor desde 1967, embutido no sistema comercial da época sem que isto estivesse claro para as pessoas, inclusive para o próprio ministro. Ele sabia, porém, que desenvolver era industrializar e adotou intuitivamente a política que se fazia necessária.

Quando, em 1990, foi feita a abertura, baixando-se a tarifa média de importação de 45% para 12% e eliminando-se os subsídios à exportação de manufaturados, a indústria brasileira passou a ter uma forte desvantagem competitiva que, até hoje, a inviabiliza. Essa desvantagem é agravada pela política de crescimento com endividamento externo e pela política de âncora cambial para controlar a inflação. Ambas causaram valorização adicional da moeda nacional à medida que implicaram o uso de altas taxas de juros. Entretanto, uma crise financeira em 1999, repicada em 2002, provocou forte desvalorização cíclica da moeda, desaparecendo, assim, por algum tempo essa desvantagem competitiva, enquanto um boom de commodities, combinado com a elevação real do salário mínimo e a expansão do crédito produziram um forte aquecimento do mercado interno. Nessa década, a indústria prosperou, sendo que na sua primeira parte, quando a taxa de câmbio ainda estava competitiva, voltou a exportar, enquanto fornecia para o mercado interno em plena expansão. Mas, desde 2003, o real não parou de se apreciar. Em 2007, o país entrou em déficit em conta corrente, que, principalmente a partir de 2011, com uma defasagem de três anos, vazou para o exterior através da importação de bens manufaturados. Iniciou-se, então, um novo e radical episódio de desindustrialização. (Gráfico 1)

A doença holandesa no Brasil não é muito grave; não neutralizada deve apreciar o real entre 15% e 25%, a depender do preço internacional das commodities. Hoje, considerando-se que a taxa de câmbio está girando em torno de R$ 3,10 por dólar, que a taxa de câmbio de equilíbrio corrente (que equilibra intertemporalmente a conta corrente) é de cerca de R$ 3,30 por dólar, e que a taxa de câmbio competitiva, de equilíbrio industrial, é de cerca de R$ 3,90 por dólar, essa desvantagem causada pela doença holandesa é de 18%. Some-se a isto a valorização adicional de R$ 0,20 por dólar (causada pela taxa de juros elevada) e teremos a taxa de R$ 3,10, correspondendo a uma sobreapreciação do real de 20,5%. Essa porcentagem é mais do que suficiente para tornar não competitivo um grande número de empresas industriais, principalmente aquelas que usam menos insumos importados, embora possam usar a melhor tecnologia disponível no mundo.

A doença holandesa continua a ser um fenômeno pouco conhecido. Os países geralmente a neutralizam através de tarifas de importação elevadas. Os economistas identificam essas tarifas como protecionismo e as justificam com o argumento da proteção à indústria infante, mas, na verdade, uma boa parte da tarifa é neutralização da doença holandesa para efeito do mercado interno. Não implica, portanto, proteção, mas mera forma de compensar a desvantagem competitiva resultante desse desequilíbrio econômico: a doença holandesa. A neutralização se logrará completa se for criado um subsídio à exportação de manufaturados, que neutraliza a doença holandesa também para efeito do mercado externo. Foi o que fez Delfim Netto quando assumiu o Ministério da Fazenda, em 1967. Graças a essa política, a exportação brasileira de manufaturados explodiu, passando de 6% do total das exportações, em 1965, para 62%, em 1990. Mas, há uma forma mais simples e admitida pela OMC de neutralizar a doença holandesa: através de uma retenção variável sobre as exportações das commodities. Hoje, essa retenção seria de R$ 0,60 por dólar na exportação, digamos, de soja. Com essa medida, o mercado levaria a taxa de câmbio para R$ 3,70 por dólar. Os produtores de soja pagariam a retenção, mas a receberiam de volta sob a forma de depreciação cambial, portanto, nada perdendo na prática.

Para completar o ajuste e levar a taxa de câmbio a flutuar em torno de R$ 3,90, seria necessário que a taxa de juros voltasse a ser civilizada no Brasil. Embora a taxa de juros real venha baixando desde 1994, ela continua altíssima. Para que a taxa de juros baixe, é preciso que os brasileiros afinal se convençam que não devemos usar o câmbio para controlar a inflação, nem tentar crescer atraindo capitais externos, nos dois casos através de taxas de juros elevadas. Que os recursos recebidos do exterior para financiar o déficit em transações correntes (a poupança externa) implicam apreciação cambial, desestimulam o investimento e, afinal, acabam em fomentar o consumo, não o investimento. Há, portanto, substituição de poupança interna pela externa, sem implicar aumento do investimento, ao passo que aumenta a fragilidade financeira do país ao expô-lo às flutuações de mercado dos capitais.

Observe-se que não critico os investimentos diretos estrangeiros, nem critico os financiamentos de longo prazo obtidos no exterior. Embora seja sempre preferível que as empresas se endividem na moeda nacional, é preciso ficar claro que minha crítica é aos déficits em conta corrente, porque estes correspondem, necessariamente, a uma taxa de câmbio apreciada. Supondo-se que a taxa de câmbio que equilibra intertemporalmente a conta corrente do país seja hoje de R$ 3,30 por dólar, se o país incorrer em um déficit em conta corrente de 3% do PIB, essa taxa de câmbio deverá flutuar em torno de R$ 3,80 por dólar. É um equívoco, portanto, querer crescer com endividamento externo. Mas, em adição aos recursos canalizados e financiados pelo BNDES, o país pode obter financiamento externo de longo prazo do exterior. Não para financiar déficit, mas para aumentar a taxa de investimento em setores com sofisticação tecnológica e também em pequenas e médias empresas, ou então, para liberar recursos em moeda estrangeira para financiar investimentos das empresas brasileiras no exterior. Tal como o faz a China na operação de seu sistema bancário e financeiro, que desde 1980 cresce a taxas muito elevadas, incomparáveis na história econômica mundial. Nesse período só incorreu em déficit em conta corrente em três anos: 1985-86 e 1993. Utilizou os recursos resultantes do superávit em conta corrente para aumentar suas reservas, protegendo-se de fragilidades financeiras e choques especulativos, bem como para financiar os investimentos do país no exterior, criando uma máquina de exportação geradora de mais de US$ 600 bilhões por ano de saldo comercial e solidificando um soft power global por meio de fusões e aquisições, financiamentos e investimentos e parcerias. Não obstante o aumento das reservas, em alguns momentos precisou recorrer ao controle de capitais, seja ao controle de saída ou ao controle de entrada, controle esse que é um instrumento adicional necessário para o país conduzir uma política cambial desenvolvimentista.

Populismo fiscal e cambial

Por que o Brasil não procura fazer o mesmo? Por que não busca definir uma política cambial baseada na neutralização da doença holandesa e na prática de juros reais civilizados, não superiores em mais de 2 pontos porcentuais aos juros básicos internacionais, que hoje são de zero por cento? Por que não garante às empresas industriais competentes do país, nacionais ou multinacionais, uma taxa de câmbio competitiva? Por que sujeitar as empresas industriais no Brasil, nacionais ou multinacionais, a uma substancial desvantagem competitiva?

A razão principal, a meu ver, é política: é o populismo econômico, que é principalmente cambial, e se reflete em déficits em conta corrente e taxas de câmbio cronicamente apreciadas, mas é também fiscal, porque poupança pública negativa inviabiliza os investimentos públicos que devem complementar os investimentos privados no processo do crescimento econômico, notadamente quando falamos de projetos de longa maturação, como o são os de infraestrutura e setores monopolísticos. Uma segunda razão de caráter político é a perda das elites brasileiras de seu compromisso com a nação. E veremos que há uma terceira: desconhecimento da teoria econômica que dá conta dessa desvantagem competitiva e oferece soluções para ela.

Populismo econômico é o Estado e o estado-nação gastarem irresponsavelmente mais do que arrecadam, e, graças a isto, o governante aumenta sua probabilidade de ser reeleito. Não deve, portanto, se confundir com o populismo político, que é uma coisa muito diferente, associada à prática de líderes populares entrarem em contato direto com as massas, sem a intermediação de partidos e ideologias. O populismo econômico é uma alternativa para os políticos quando existe na população de um país uma alta preferência pelo consumo imediato combinada com a sua incapacidade de criticar as políticas econômicas irresponsáveis tanto de caráter fiscal quanto cambial. O populismo é fiscal quando o Estado gasta irresponsavelmente mais do que arrecada; é cambial quando o estado-nação gasta mais do que arrecada; o primeiro se reflete em déficits públicos elevados, o segundo, em déficits em conta corrente. O advérbio ‘irresponsavelmente’ é necessário, porque em determinados momentos, quando o país enfrenta uma crise de demanda, uma política contracíclica é necessária. Essa política deve ser contracíclica tanto na crise quanto na prosperidade, e o equilíbrio fiscal deve ser um objetivo permanente. Já no caso do populismo cambial, o advérbio é menos importante, porque só muito raramente um déficit é justificável e só muito raramente ele financia investimento ao invés de consumo adicional. Isto só ocorre quando o país já está crescendo muito rapidamente, as oportunidades de investimento lucrativo são grandes e a propensão marginal a investir aumenta. Nessas condições especiais a política de crescimento com endividamento externo implicará uma baixa taxa de substituição da poupança interna pela externa e, por isso, poderá ser conduzida de maneira estratégica. Fora disso, incorrer em déficits em conta corrente, mesmo pequenos, é praticar populismo cambial.

A ortodoxia liberal reconhece apenas o populismo fiscal como o único problema. Não reconhece o populismo cambial, porque acredita que o mercado define adequadamente a taxa de câmbio, porque defende o crescimento com endividamento externo acreditando que déficits em conta corrente constituem poupança externa que se adiciona à interna em vez de substituí-la; porque vê na apreciação do câmbio uma arma legítima contra a inflação e porque não está interessada que os rendimentos dos rentistas sob a forma de juros, dividendos e aluguéis, além de seu estoque de riqueza, percam valor com a depreciação cambial. Já o desenvolvimentista populista tem dificuldade tanto em relação ao populismo fiscal quanto ao cambial. Em relação ao populismo cambial, porque não sabe como conduzir uma política cambial, limitando-se a defender controle de capitais, e principalmente porque quer evitar a diminuição temporária dos salários que a depreciação once and for all provocará. Em relação ao populismo fiscal, porque, a partir de um keynesianismo vulgar, imagina que quase todos os problemas que uma economia enfrenta podem ser resolvidos com o aumento da despesa pública, de modo semelhante, aliás, com o economista liberal que resolve todos os problemas com o corte de despesas.

Existe, assim, uma ‘santa aliança’ entre a ortodoxia liberal (que é populista em relação ao câmbio) e a esquerda populista contra a depreciação once and for all que a teoria novo desenvolvimentista recomenda. Uma taxa de câmbio competitiva, flutuando em torno do equilíbrio industrial, não interessa nem aos rentistas e financistas, cujos interesses a ortodoxia liberal geralmente representa, nem aos trabalhadores que a esquerda populista espera representar. Interessa menos à ortodoxia liberal do que à esquerda, porque os rendimentos dos rentistas não aumentarão no médio prazo, devido a uma taxa de câmbio competitiva, enquanto o emprego e os salários reais aumentarão. Isto porque, no médio prazo, à medida que a economia passa a crescer mais rapidamente, a taxa de lucro e as rendas do capital pouco ou nada aumentam, enquanto o emprego e os salários reais certamente aumentam. Além disso, a redução da riqueza real causada pela taxa de câmbio competitiva atinge apenas os rentistas; os trabalhadores e mais amplamente os pobres não têm riqueza que possa perder valor.

Compromisso com a nação

A perda do compromisso com a nação das elites econômicas, políticas e intelectuais brasileiras é também importante para explicar a incapacidade em garantir uma taxa de câmbio competitiva para as boas empresas de bens e serviços comercializáveis não commodity. Um câmbio competitivo não interessa ao capitalismo financeiro-rentista mundial. Seu objetivo em relação aos países em desenvolvimento não é promover seu catching up, mas ocupar seus mercados com seus bens e serviços mais sofisticados, com seus financiamentos e com os investimentos diretos estrangeiros de suas empresas multinacionais. Para isso, interessa muito aos países ricos que os países em desenvolvimento incorram em déficits em conta corrente e acreditem que isto é ‘bom’, porque, dessa forma, seus financiamentos e investimentos diretos estrangeiros são legitimados. Por isso, seus economistas e sua imprensa não apenas defendem a política de crescimento com endividamento externo, mas vão mais longe e muitas vezes os ouvimos dizendo que o desenvolvimento econômico é uma grande competição entre os países em desenvolvimento para ver quem consegue mais investimentos das empresas multinacionais.

O compromisso com a nação só foi relativamente forte no Brasil entre 1930 e 1980. Nesse período, que em meu livro A construção política do Brasil eu denomino ‘ciclo nação e desenvolvimento’, os brasileiros logram formar duas coalizões de classe desenvolvimentistas – uma conduzida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, a outra pelos militares, que defenderam efetivamente os interesses nacionais no plano econômico. Mas, os intelectuais brasileiros, principalmente os de esquerda, foram os primeiros a abandonar o barco da nação. Inconformados a partir de 1964 com a associação dos empresários industriais com os militares em torno de um programa desenvolvimentista e relativamente nacionalista, aceitaram a tese da teoria da dependência, segundo a qual seria impossível haver nos países da América Latina empresários industriais comprometidos com os interesses nacionais. Os empresários industriais se mantiveram mais fiéis ao nacionalismo econômico no regime militar e nos primeiros anos do governo democrático, a partir de 1985. Mas, estiveram sempre sob pressão das elites rentistas e financistas e da classe média tradicional, que, sempre liberais, foram muito fortalecidas pela mudança ocorrida, mundialmente, em torno de 1980, de um capitalismo dos ’30 anos dourados’ (1950-1980), desenvolvimentista e social, para um capitalismo financeiro-rentista. Os industriais, por sua vez, foram vítimas de sua própria ambiguidade. Foram ignorados nos governos liberais de Fernando Collor e de Fernando Henrique Cardoso; foram chamados a participar de um novo pacto desenvolvimentista por Lula e Dilma. Mas, quando viram a presidente intervir de maneira arbitrária na Economia, ao mesmo tempo que o governo não lograva enfrentar o problema da armadilha dos juros altos e do câmbio apreciado, e a taxa de lucro de suas empresas não parava de cair desde 2011, abandonaram a ideia de um pacto desenvolvimentista com os trabalhadores. Contudo, em 2014, as empresas industriais, sem lucro, altamente endividadas, param de investir, enquanto as famílias, também altamente endividadas, decidem reduzir suas dívidas, em um processo de desalavancagem de contenção de investimentos combinado com redução do consumo. Estes dois fatos mais a queda violenta nos preços internacionais da soja e do minério de ferro, em 2014, são suficientes para desencadear uma grande recessão, afetando fortemente as receitas fiscais do Estado. Em consequência, os economistas liberais, que estavam relativamente silenciosos até 2012, partem para o ataque, e não obstante a derrota do candidato liberal, Aécio Neves, nas eleições presidenciais de 2014, combinado com o forte avanço da Operação Lava Jato, vemos acontecer no Brasil um momento de grande hegemonia ideológica liberal. E a crise econômica, que já era grande, torna-se maior quando o governo reeleito adota uma política procíclica de redução das despesas e investimentos públicos em plena recessão. Ocorre o impeachment, e o novo governo de Michel Temer, já compromissado com a dita “ponte para o futuro”, definida previamente em conjunto com os novos sócios do pacto em formação, adota uma agenda liberal, aprofundando a crise. Só no segundo semestre de 2017, apareceram os primeiros sinais de recuperação da Economia, mas tudo indica que a recuperação será muito lenta, podendo legar mais uma década perdida.

Uma questão de competência?

Mas, além do consumismo populista e da falta de compromisso com a nação creio que há uma terceira causa para a incapacidade de garantir condições de competição às empresas industriais brasileiras: o conhecimento muito limitado que os economistas, sejam eles liberais ou desenvolvimentistas, neoclássicos ou pós-keynesianos, têm da taxa de câmbio e do saldo em conta corrente. Quando me perguntam por que eu e um grupo de amigos economistas, situados na periferia do capitalismo, acreditamos ter construído uma nova abordagem teórica para o problema do desenvolvimento econômico focalizada nos cinco preços macroeconômicos, particularmente na taxa de juros e na taxa de câmbio, minha resposta é que acredito existir um ponto nebuloso ou um vazio na teoria econômica quanto à taxa de câmbio. Enquanto os outros preços macroeconômicos – a taxa de juros, a taxa de salários, a taxa de lucro e a taxa de inflação – estão amplamente analisados na literatura econômica ortodoxa e heterodoxa, a taxa de câmbio (e também a taxa de lucro) é muito pouco estudada.

Quais são essas novas ideias, quais são os conceitos e propostas do novo desenvolvimentismo – um corpo teórico que vem sendo desenvolvido desde o começo do século 21 para garantir às empresas tecnologicamente sofisticadas dos países em desenvolvimento igualdade de condições na competição –, algo que o mercado definitivamente não garante porque não assegura que os cinco preços macroeconômicos permaneçam certos? Nós, economistas novo desenvolvimentistas, não defendemos proteção à indústria nacional; a proteção era necessária quando o país estava iniciando sua industrialização. Defendemos que os governos brasileiros sejam responsáveis no plano fiscal e cambial e adotem uma política de juros e de câmbio que neutralize a tendência à sobreapreciação cíclica e crônica da taxa de câmbio existente nesses países.

Proponho-me a resumir radicalmente o novo desenvolvimentismo nas seguintes proposições:

- Existe nos países em desenvolvimento uma tendência à sobreapreciação cíclica e crônica da taxa de câmbio;

- Isto significa que a taxa de câmbio se desvaloriza radicalmente nas crises financeiras; depois volta a se apreciar; permanece por vários anos em um nível sobrevalorizado, o país incorre em déficits em conta corrente, as empresas se endividam e, afinal, nova crise financeira encerra o ciclo;

- Ela é causada por doença holandesa não neutralizada e por três ‘políticas habituais’: a política equivocada de crescimento com endividamento, a política igualmente equivocada de âncora cambial e a política de nível alto da taxa de juros (em torno do qual o Banco Central realiza sua política macroeconômica), que viabiliza as duas primeiras;

- A política de crescimento com endividamento externo é equivocada porque os resultantes deficits em conta corrente apreciam a moeda nacional e implicam alta taxa de substituição da poupança interna pela externa;

- A política de âncora cambial para controlar a inflação é equivocada – mais equivocada do que o uso do preço das empresas estatais para controlar a inflação –, porque a taxa de câmbio é, afinal, o preço do país;

- Como a taxa de crescimento depende essencialmente da acumulação de capital com incorporação de progresso técnico, e como a taxa de câmbio nesta abordagem não é simplesmente volátil, mas permanece apreciada por vários anos, as empresas fazem seus cálculos, verificam que essa taxa de câmbio lhes nega acesso à demanda existente não apenas no mercado externo, mas também no interno, e não investem; portanto, o país não cresce;

- Para manter a taxa básica de juros em um nível apenas ligeiramente acima da taxa básica de juros dos países ricos não basta responsabilidade fiscal; adicionalmente, é preciso ter uma política de juros baixos (vistos como um valor) e recusar as políticas de endividamento externo e de âncora cambial;

- Para manter a taxa de câmbio flutuando em torno do equilíbrio industrial é necessário neutralizar a doença holandesa, manter baixo o nível da taxa de juros como acima proposto e dispor de mecanismos de controle de entradas e saídas de capitais;

- Sob outro ângulo, para manter a taxa de câmbio flutuando em torno do equilíbrio industrial é necessário que o saldo em conta corrente seja zero, ou, se o país tiver doença holandesa, seja positivo na proporção da sua gravidade, porque existe uma relação direta de proporcionalidade entre o déficit em conta corrente e a taxa de câmbio, cuja relação causal pode ser em qualquer das duas direções; quando o governo decide crescer com endividamento externo, é essa decisão que causa a apreciação da moeda nacional;

- Uma política industrial é recomendável, mas como um complemento à política de manter os preços macroeconômicos certos; não como seu substituto.

Adotadas em termos gerais, a abordagem e a proposta de política econômica, a economia brasileira teria escapado da armadilha dos juros altos e do câmbio apreciado. Mas, se tomarmos a economia brasileira entre 1990 e 2014, veremos que nesse período tivemos anos com e sem responsabilidade fiscal que se dividiram em termos quase iguais. Já a responsabilidade cambial foi muito mais rara; um câmbio competitivo só existiu após as crises cambiais. Não vi em nenhum momento a rejeição nem à política de crescimento com poupança externa, nem à política de âncora cambial para controlar a inflação. Não houve qualquer tentativa de criar um imposto variável para neutralizar a doença holandesa. Quando se buscaram as causas do baixo crescimento e depois da recessão, a taxa de câmbio foi sempre esquecida. Quando se usou política industrial, foi para compensar preços macroeconômicos errados.

Terão essas políticas deixado de ser usadas apenas porque não atendiam a interesses – os interesses dos rentistas e financistas e os interesses estrangeiros, de um lado, e os interesses dos trabalhadores do outro? Não apenas. Elas também não foram adotadas porque a teoria que está por trás dela é nova, foi desenvolvida nos últimos 16 anos, e muitos economistas ainda não a conhecem, ou a conhecem mas não a aceitam; porque essas ideias são novas, não foram as ideias que eles aprenderam na sua formação como economistas, e é difícil incorporá-las, mesmo quando são desenvolvimentistas e keynesianos. Ou porque o economista é neoclássico, aprendeu a ver o sistema econômico a partir do método hipotético-dedutivo e não aceita uma teoria cujo método é principalmente histórico-dedutivo. Ou ainda porque, além de neoclássico, ele é liberal e realmente acredita, mesmo contra toda a evidência, que bastam responsabilidade fiscal e instituições que garantam o bom funcionamento dos mercados para que o país se desenvolva. Quaisquer que sejam as razões de ordem teórica, elas não nos deixam alternativa. Ou a teoria e a política que o novo desenvolvimentismo propõe estão certas, e a política econômica praticada no Brasil tem sido muito incompetente, ou incompetente é este economista que vocês acabaram de ler.

Para que o Brasil volte a crescer é preciso que se reindustrialize. Para que isto aconteça, é essencial eliminar a desvantagem competitiva que as empresas industriais enfrentam. No manifesto que assinei com um grande grupo de intelectuais no início deste ano, o Manifesto Brasil Nação, defendemos cinco pontos para a retomada do desenvolvimento brasileiro: responsabilidade fiscal, nível de juros baixo, pequeno superávit em conta corrente suficiente para que a taxa de câmbio seja competitiva, poupança pública para financiar investimentos públicos e impostos progressivos para diminuir a desigualdade. Esse é um programa objetivo é viável.

[Setembro 2017]

Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional