A nova Guerra Fria e o retorno das esferas de influência

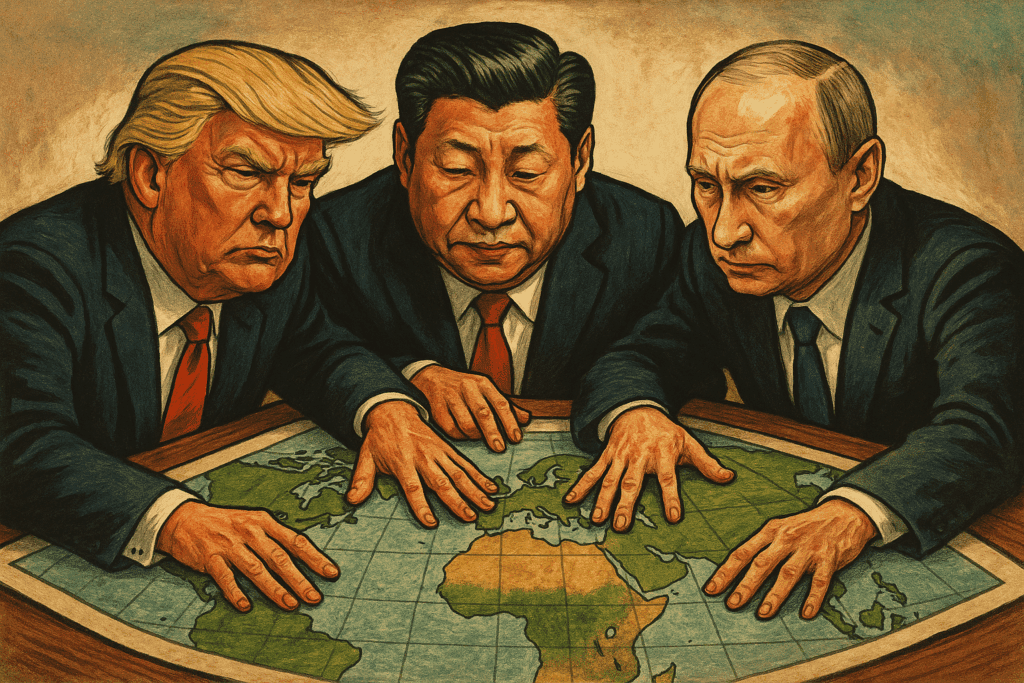

A volta de Donald Trump ao poder nos EUA trouxe de volta conceitos geopolíticos da Guerra Fria, e uma visão de mundo de conluio entre as Grandes Potências para que trabalhem juntas para definir suas áreas e gerenciar a ordem internacional, o que coloca em risco o paradigma da política externa brasileira de equidistância e independência

O declínio relativo dos EUA e a sólida ascensão da China criaram as condições para a gestação de uma nova ordem internacional.

O governo de Trump II, ao impulsionar a confrontação comercial e tecnológica entre EUA e China, produziu uma Guerra Fria 2.0. A Pax Americana chega ao fim e sinaliza o retorno das esferas de influência do pós-guerra, com a divisão rígida do mundo entre países aliados de cada uma das duas superpotências.

Qual deve ser o lugar do Brasil nessa nova ordem em gestação?

A globalização foi longe demais – O declínio dos EUA

O declínio dos EUA está associado a uma globalização que “foi longe demais”.

Os excessos da globalização ficaram evidentes no entusiasmo de Clinton, que a considerava “o equivalente econômico de uma força da natureza, como o vento ou a água” (Globalization’s Wrong Turn, de Dani Rodrik, Foreign Affairs, July/August 2019). Esse triunfalismo globalista se baseava na crença de que países com diferentes modelos sociais e econômicos fatalmente deveriam convergir para os padrões da economia de mercado. Como o próprio Rodrik ressalta, “a globalização se transformou no fim, e as economias nacionais nos meios”.

‘O principal problema da crença ultraliberal na globalização foi que não consultaram a China’

O principal problema daquela crença ultraliberal foi que não consultaram a China. Seu milagre econômico se estruturava em políticas industrial e financeira que violavam os princípios basilares da hiper globalização – requisitos para transferência de tecnologia, empresas estatais em setores estratégicos e controle de câmbio.

O resultado da crença ultraliberal foi um crescimento exponencial da China/Ásia e o consequente declínio relativo dos EUA/União Europeia, como retratado nos indicadores das transformações do mundo nos últimos 80 anos.

O coeficiente de abertura da economia mundial (X+M/PIB) triplicou, ao passar de 20% para 60%. A financeirização, medida pelos ativos bancários, também se multiplicou por três. A imigração duplicou de 6% para 12%, e a pobreza absoluta, medida de 1980 até hoje, se reduziu de 40% para 10%. A desigualdade nos EUA quase dobrou, se medida pela participação no PIB dos 10% mais ricos: em 1950 representavam 30% do PIB e hoje, 50%.

Esses dados coincidem com indicadores da mudança do eixo da economia mundial de EUA/ União Europeia para Ásia/China.

Em 1950, a Ásia representava 16% do PIB mundial, em contraste com 40% da Europa e 36% das Américas. Hoje, a Ásia saltou para 41%, enquanto a Europa declinou para 23% e os EUA, para 24%.

‘A participação de EUA e China no PIB mundial, de 1950 até nossos dias, revela o declínio relativo dos EUA’

A participação de EUA e China no PIB mundial, de 1950 até nossos dias, revela o declínio relativo dos EUA – de 20% para 12,5%. Em contraste, a China pulou de 2% para percentual superior ao dos EUA.

Apesar disso, o PIB per capita chinês ainda é 1/3 do norte-americano, medido em Paridade do Poder de Compra. O dólar segue dominante como moeda padrão internacional, mas declinante – em 1970 representava 80% do total de transações, em comparação com menos de 60%, em nossos dias. A balança comercial dos EUA, equilibrada até 1970, cedeu lugar a crescentes déficits a partir de então, em contrastes com os superávits chineses, que atingiram em 2024 a cifra recorde de US$ 1 trilhão.

A trajetória da economia mundial, do final do século XIX até a Grande Depressão dos anos 1930, foi marcada pelo capitalismo laissez-faire, seguido pelo keynesianismo prevalecente durante três décadas. No final dos anos 1970, o keynesianismo perdeu vigor, com dois choques do petróleo, insatisfação social crescente e estagflação. Essas circunstâncias, agravadas pela Revolução Iraniana de 1979, com a tomada dos reféns norte-americanos, derrotaram Carter e elegeram o republicano Reagan. Assim, consagraram o modelo liberal, que foi preservado pelo democrata Clinton, ao longo dos anos 1990.

Na economia, as oscilações entre keynesianismo e modelo liberal marcaram a ordem internacional a partir da década de 1930. Até os anos 1960, Keynes prevaleceu, sendo substituído pelo modelo liberal, de 1970 a 1990, e pelo ultraliberalismo da globalização até sua ruptura radical, com o tarifaço de Trump.

‘A ascensão de Xi Jinping, em 2012, inaugurou uma nova era de crescente competição e rivalidade entre as duas superpotências’

Na política, prevaleceu a bipolaridade EUA-União Soviética até a Queda do Muro de Berlim em 1989, seguida da hegemonia sem rival dos EUA. A ascensão de Xi Jinping, em 2012, inaugurou uma nova era de crescente competição e rivalidade entre as duas superpotências.

O retorno às esferas de influência da Guerra Fria

O fim da Pax Americana resgatou padrões geopolíticos da Guerra Fria, o que levou à definição do atual contexto internacional como Guerra Fria 2.0.

Um desses padrões – o retorno das esferas de influência – poderá moldar, em grande medida, o espaço de atuação da política externa e da diplomacia brasileira.

‘As esferas de influência marcaram a linguagem e a gramática das primeiras décadas da Guerra Fria’

As esferas de influência marcaram a linguagem e a gramática das primeiras décadas da Guerra Fria. O termo Cortina de Ferro, criado por Churchill, e o Bloqueio de Berlim de 1948 retratam, respectivamente, esses dois aspectos. A partir da década de 1990, com a hegemonia liberal, a ideia de esferas de influência perdeu vigor e chegou mesmo a ser negada por titulares do Departamento de Estado, como Condoleezza Rice, Hillary Clinton e até John Kerry, que chegou a afirmar “a era da Doutrina Monroe terminou”.

Apesar dessas declarações, cinco anos atrás, Graham Allison resgatou aquele conceito, no artigo The New Spheres of Influence. Sharing the globe with other great powers. (Foreign Affairs, March/April 2020). O tema foi também retomado este ano, por Stacie E. Goddard, em The Rise and Fall of Great Power Competition. Trump’s New Spheres of Influence. (Foreign Affairs. July/August 2025).

Na visão de Allison, o mundo ultraliberal a partir dos anos 1990 não sepultou as esferas de influência. Ao contrário, como não havia alternativa à ordem liberal, prevaleceu então uma única esfera de influência, que refletia a hegemonia norte-americana estendida ao redor do mundo desenvolvido. Mas essa breve unipolaridade desapareceu, diante de mudanças tectônicas, tanto do lado da China como da Rússia, e os EUA terão de conviver com outras esferas de influência.

Em 1991 o PIB da China representava apenas 20% da economia norte-americana, mas em 2020 já alcançava 120%. A China – com reservas internacionais de US$ 3 trilhões – é hoje o maior exportador mundial e o segundo importador, sendo o principal parceiro comercial dos países da América do Sul e da ampla maioria das nações africanas.

Na Rússia as mudanças foram também profundas, mas na direção oposta. O PIB e a população russa hoje equivalem apenas à metade da economia soviética. Entretanto, a capacidade nuclear e o poder militar foram preservados, o que explica as investidas territoriais – Chechênia, Georgia, Crimeia, Ucrânia e Síria, até a queda de Assad.

Dois pontos de inflexão: a invasão da Ucrânia e o governo Trump II

A invasão da Ucrânia e a inesperada resiliência do país, com apoio dos EUA e da União Europeia, foi o ponto de inflexão que levou à aliança entre Rússia e China e à configuração de um novo contexto internacional.

‘Três conceitos geopolíticos prevalecentes na Guerra Fria ganharam relevância – esferas de influência, equilíbrio de poder e alianças’

Nesse, três conceitos geopolíticos prevalecentes na Guerra Fria ganharam relevância – esferas de influência, equilíbrio de poder e alianças. O primeiro deles foi-se configurando em diversas áreas: a hegemonia russa na Síria de Assad; o avanço russo na Geórgia; a ocupação russa da Crimeia em 2014; a militarização do Mar do Sul da China; e o impasse na guerra da Ucrânia. Com exceção do último, os demais episódios são exemplos de novas esferas de influência.

Esse contexto em que começam a ganhar esferas de influência, é reforçado pela ruptura política ocorrida entre o primeiro e o segundo governo Trump.

O primeiro, marcado pelo padrão de competição entre as grandes potências, tinha como foco superar a China na disputa pela hegemonia mundial. Isso foi preservado no governo Biden, mas sofreu mudança radical no governo Trump II.

É verdade que a política tarifária americana elevou a tensão com a China. Mas não desfigurou a grande mudança – em lugar de superar a China no jogo de competição entre grandes potências, Trump II tem como foco a construção de arranjo político com Xi Jinping e Putin.

‘A visão de mundo de Trump não se baseia na competição entre as grandes potências, mas sim no conluio entre poderosos’

A esse respeito, no citado artigo sobre as esferas de influência de Trump, Goddard afirma. “Atualmente deve ficar claro que a visão de mundo de Trump não se baseia na competição entre as grandes potências, mas sim no conluio entre poderosos: um sistema de concertação semelhante ao que deu forma à Europa no século XIX. O que Trump deseja é um mundo gerenciado por homens fortes. … Em lugar de tentar derrotar a China e a Rússia, Trump agora quer persuadi-las a trabalhar com ele para gerenciar a ordem internacional. … Isso não significa que os EUA vão deixar de competir com a China e a Rússia.”

A América Latina e as esferas de influência

Essa concertação entre as grandes superpotências cria as condições para o retorno de uma geopolítica em que as esferas de influência assumem papel relevante.

‘A política norte-americana é de incentivo a aliados e de interferência nos regimes vistos como adversários’

Os sinais anteriores dessa tendência já foram assinalados, mas marcas claras ocorrem hoje na América Latina. Ao contrário da onda rosa do início dos anos 2000 – quando prevaleciam governos de esquerda – atualmente crescem na América do Sul regimes de direita – Argentina, Paraguai, Bolívia, El Salvador. Isso condiciona uma política norte-americana de incentivo a esses aliados e de interferência nos regimes vistos como adversários.

A onda intervencionista articulada por Trump na região, inaugurada no Panamá, levou o governo a romper contratos com empresas chinesas e, assim, assegurar o controle norte-americano da operação do canal. Os diversos acordos firmados com o governo do Paraguai seguem o mesmo padrão intervencionista: controle de supostos movimentos do Hezbollah na fronteira com o Brasil; acolhida de asilados de terceiros países residentes em território norte-americano; e parceria estratégica para combate ao crime transnacional.

Para o litoral da Venezuela foram enviados, semana passada, quatro mil marinheiros e fuzileiros navais, sob alegação de combate ao tráfico de drogas e de ameaça à segurança nacional. O governo Trump declara “manter todas as opções abertas” e se refere à Venezuela como país “governado por um presidente ilegítimo e por um cartel de narcoterroristas”. Estamos diante da formação de esferas de influência.

‘A iniciativa de penalizar o Brasil com a tarifa de 50% se inscreve na diretriz de punir governos considerados adversários ideológicos’

A iniciativa de penalizar o Brasil com a tarifa de 50% – a mais alta do mundo – se inscreve, no contexto regional, na diretriz acima mencionada de punir governos considerados adversários ideológicos – o PT de Lula versus a extrema direita de Trump aliada de Bolsonaro.

No plano global, a decisão reflete a animosidade do governo norte-americano com o ativismo de Lula no Brics, como possível embrião de esferas de influência, que são o pilar da nova geopolítica inaugurada pelo governo Trump II.

Esse perigoso fenômeno implica, para o Brasil, o imperativo de preservar o paradigma histórico de sua política externa – equidistância entre as superpotências.

A lição implícita no retorno das esferas de influência é conhecida – a superpotência distante não virá em defesa de nosso país, em caso de conflito com a rival hegemônica na região.

Sergio Abreu e Lima Florêncio é colunista da Interesse Nacional, economista, diplomata e professor de história da política externa brasileira no Instituto Rio Branco. Foi embaixador do Brasil no México, no Equador e membro da delegação brasileira permanente em Genebra.

Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional