Rivalidade Israel x Irã: Da guerra por procuração à confrontação direta

Os dois países cruzaram o Rubicão, e o mundo assiste inquieto ao desdobramento do conflito entre as duas maiores potências bélicas do Oriente Médio. Para embaixador, entretanto, nenhum dos atores tem interesse em uma guerra aberta

Os recentes ataques diretos armados entre Israel e Irã voltaram a inflamar o Oriente Médio, a provocar realinhamento geopolítico e a potencializar instabilidade global.

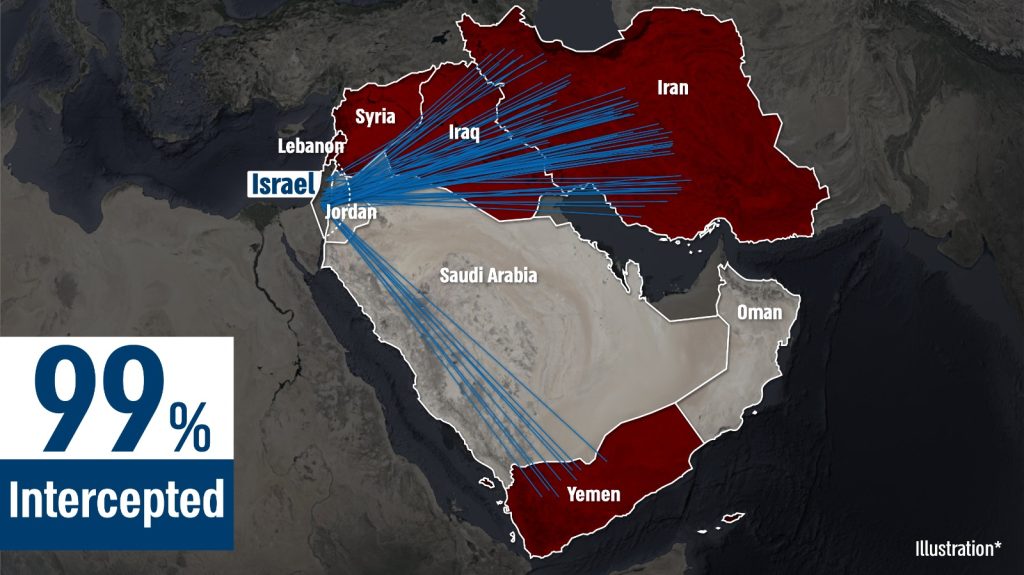

Em retaliação ao bombardeio israelense a sua embaixada em Damasco em 1º de abril, o Irã atacou diretamente Israel, com dezenas de mísseis e centenas de drones no dia 13 de abril. Essas duas investidas armadas romperam o padrão das hostilidades entre os dois países.

Pela primeira vez Israel foi vítima de investida militar lançada diretamente de Teerã contra seu território. De forma inédita, o Irã deixou de usar proxies do Eixo da Resistência para atacar seu maior inimigo na região. Dia 18 de abril, apesar de apelos dos aliados, Israel alvejou instalações militares em território iraniano, em ataque considerado de baixa intensidade.

‘Os dois países cruzaram o Rubicão, o risco de escalada continua elevado, e o mundo assiste inquieto ao desdobramento do conflito entre as duas maiores potências bélicas do Oriente Médio’

Os dois países cruzaram o Rubicão, o risco de escalada continua elevado, e o mundo assiste inquieto ao desdobramento do conflito entre as duas maiores potências bélicas do Oriente Médio.

Desde a vitória da revolução, a política externa iraniana tem dois pilares: a sobrevivência da República Islâmica e o antiamericanismo. As monarquias conservadoras do golfo sempre procuraram desestabilizar a República Islâmica, e os EUA/Israel alimentaram idêntico propósito, com a política de regime change e com ataques à liderança dos Guardas Revolucionários. Em resposta, a estratégia iraniana consiste em alimentar grupos paramilitares, como Hezbollah, Hamas e Houthis, que atuam como seus procuradores – proxies – na desestabilização da região. Ao mesmo tempo, o outro pilar – o antiamericanismo – consiste em hostilizar os EUA no Iraque, no Sul do Líbano, na Líbia e na Síria em pregar a destruição do Estado de Israel.

‘Ao longo de 45 anos de existência da Revolução, o Irã se transformou na grande potência regional’

Ao longo de 45 anos de existência da Revolução, o Irã se transformou na grande potência regional (com avançado programa nuclear) que rivaliza com Israel, e no player global aliado da China (como exportador de petróleo) e da Rússia (como fornecedor de armamento para a guerra na Ucrânia).

Poucos anos antes da vitória da Revolução, o Irã era uma sociedade com 34 milhões de habitantes, sendo metade rural. Atualmente a população é de 80 milhões, 75% urbana, metade dos universitários são mulheres, embora a sua taxa de desemprego seja o dobro da dos homens. As mudanças na política externa também foram impactantes. Na época do xá, o Irã era a garantia do status quo, conhecido como o “Gendarme do Golfo Pérsico”. Desde a Revolução, passou a ser o spoiler da estabilidade na região.

‘Desde 1979, a cada dez anos, grandes movimentos de massa se insurgem contra a liderança religiosa e são violentamente massacrados’

A consequência política dessas profundas transformações foi uma classe média emergente, com elevado nível educacional e altamente insatisfeita. Desde 1979, a cada dez anos, grandes movimentos de massa se insurgem contra a liderança religiosa e são violentamente massacrados. O último, em 2019, levou milhares de manifestantes às ruas das principais cidades, em protesto contra a morte da jovem Mahsa Amini, condenada pela banalidade do uso impróprio do véu.

Isso tudo levou Ali Vaez a assim caracterizar o atual regime: “É uma teocracia que inadvertidamente secularizou a população. É uma república que demoliu a base participativa para legitimar seu poder”.

Esse país, atualmente dotado de sofisticada tecnologia, de sólido aparato militar e de fortes alianças geopolíticas, lançou, pela primeira vez na história moderna, ataque armado ao território israelense diretamente de Teerã. Como explicar tamanha inflexão na estratégia das guerras por procuração? Que magnitude poderão ter as próximas retaliações de ambos os lados? A confrontação militar poderá escalar e envolver outros atores regionais e globais?

‘A iniciativa radical do governo Netanyahu foi interpretada em Teerã como insólita provocação, que fez romper a “paciência estratégica”, que consistia em responder a ataques israelenses por meio de proxies’

O ataque iraniano a Israel, com cerca de 350 drones e mísseis, foi precedido de numerosas investidas da Forças de Defesa Israelenses (FDI) contra instalações militares e oficiais de alta patente dos Guardas Revolucionários. Essas reiteradas incursões armadas culminaram na morte de dois líderes da Guarda Revolucionária e na destruição parcial da Embaixada em Damasco, que correspondeu a ataque ao território iraniano. Essa iniciativa radical do governo Netanyahu foi interpretada em Teerã como insólita provocação, que fez romper a “paciência estratégica”, que consistia em responder a ataques israelenses por meio de proxies, e protagonizar o ataque direto a Israel.

Os desdobramentos do ataque iraniano assumiram, entre outras, as seguintes principais dimensões:

- Os recursos militares envolvidos no ataque iraniano foram consideráveis em termos de volume de projéteis – cerca de 350. Entretanto, o resultado concreto foi quase nulo – 99% dos artefatos lançados foram interceptados. O 1% marginal consistiu em três projéteis, que atingiram – sem provocar dano – a base de lançamento dos F35, utilizados no ataque à embaixada iraniana em Damasco. Isso teve o duplo efeito de arrefecer as tensões de ambos os lados. As facções radicais no Irã sempre interpretaram a “paciência estratégica”, diante das reiteradas investidas israelenses, como sinônimo de fraqueza. A robustez do ataque (apesar do efeito minúsculo) silenciou essa oposição doméstica iraniana. Do outro lado, os EUA atuaram para esfriar os ânimos, procurando convencer as FDI e o governo de coalizão de que o resultado do ataque foi uma clara vitória israelense, com o propósito de evitar tréplica que pudesse levar a uma escalada.

- O êxito do sistema de defesa antiaérea foi alcançado graças a uma coalizão de EUA, países europeus e, surpreendentemente, de países árabes, tais como Arábia Saudita, Emirados Árabes e Jordânia. Embora o efeito real da participação árabe na coalizão tenha sido modesto, a atuação de países árabes lutando ao lado de Israel em uma guerra contra o Irã tinha uma vigorosa carga simbólica na política e no imaginário popular.

- A barbárie de mais de 35 mil civis mortos, praticada pelo governo Netanyahu, transformou Israel em algoz no Oriente Médio e em pária internacional. Entretanto, a magnitude do ataque iraniano inverteu a equação. Israel saiu da condição de isolamento internacional – criticado até pelos EUA – para receber apoio de uma multifacetada coalizão internacional, incluindo Arábia Saudita e outros países árabes.

- Como visto, um primeiro efeito do ataque iraniano foi alterar a percepção a respeito de Israel, que migrou da condição de algoz para vítima no Oriente Médio. Entretanto, esse ataque, ao se concentrar apenas em alvos militares e ao ser antecipado para os principais países envolvidos, passou a ser interpretado como uma resposta aceitável, sobretudo diante da expectativa de radicalização por parte do Irã.

Uma vez concretizado o ataque iraniano, a grande inquietação passou a ser a reação israelense. Essa era imprevisível porque, desde 7 de outubro, quando teve início a guerra na Faixa de Gaza, as insistentes pressões norte-americanas sobre Israel, destinadas a conter o ímpeto destruidor das FDI, tiveram eficácia próxima de zero. Esse antecedente elevava a possibilidade de uma escalada israelense, ou seja, uma situação potencialmente mais explosiva, uma vez que se tratava de guerra entre dois Estados nucleares que alvejaram mutuamente seus territórios.

A resposta israelense de 18 de abril consistiu no lançamento de três projéteis, que danificaram a base do sistema de radar iraniano, responsável por proteger as instalações nucleares. Não houve dano significativo, mas ficou a advertência: Israel chegou muito próximo de afetar o programa nuclear, o mais importante e prioritário projeto estratégico e geopolítico do Irã.

Apesar dessa mensagem para as lideranças iranianas, a resposta norte-americana ao ataque israelense foi, de certa forma, um alívio. Não teve aquela intensidade capaz de induzir uma escalada do conflito. O fato de não produzir morte de civis e, sobretudo, de não danificar instalações nucleares iranianas, constituíram passo efetivo rumo a uma distensão, modesta mas real, entre dois os rivais históricos.

‘Apesar de pairar grande incógnita sobre o comportamento dos dois países, a nova equação parece atuar mais em favor da contenção’

Apesar de pairar grande incógnita sobre o comportamento dos dois países, a nova equação que surgiu após os ataques mútuos dos dias 13 e 17 de abril corrente, parece atuar mais em favor da contenção do que da confrontação. É evidente que isso não elimina as investidas israelenses contra proxies iranianos, nem a continuidade do uso desses por parte de Teerã.

Um olhar mais abrangente sobre a rivalidade entre Israel e Irã revela que nenhum dos atores tem interesse em uma guerra aberta. Para Israel, o conflito direto agravaria de forma exponencial o isolamento internacional que experimentou em consequência da barbárie praticada pelas FDI sobre civis palestinos na Faixa de Gaza. Além disso, o ataque iraniano, condenado por europeus e norte-americanos, retirou Israel do isolamento e resgatou apoio até de países árabes, condição que interessa ser mantida.

Para o Irã, a guerra aberta poderia provocar retaliação robusta de Israel com foco nas instalações nucleares e, assim, comprometer os significativos avanços pós-2018 desse programa, que é o grande instrumento da projeção de poder iraniano. Além disso, o Irã, juntamente com Rússia e China, são os beneficiários do enorme desgaste, em termos de poder e influência, sofrido por Israel e pelos EUA, no conflito em Gaza.

‘Uma guerra aberta traria perdas substanciais para as três grandes potências, sendo, por isso mesmo, indesejável’

Uma guerra aberta traria perdas substanciais para as três grandes potências, sendo, por isso mesmo, indesejável. Para os EUA, a perspectiva de uma guerra aberta Israel x Irã seria tenebrosa, diante da atual conjuntura de conflitos armados na Ucrânia e na Faixa de Gaza.

Um cenário mais promissor para os EUA e para o presidente Joe Biden ocorreria caso os mútuos ataques armados entre Israel e Irã viessem a fragilizar o atual governo de coalizão em Israel, a antecipar as eleições e a promover a alternância no poder. A catastrófica hegemonia política de Netanyahu é um abalo sísmico contra a democracia israelense, a sobrevivência do povo palestino, o ideal da solução de dois Estados e a paz no Oriente Médio.

Sergio Abreu e Lima Florêncio é colunista da Interesse Nacional, economista, diplomata e professor de história da política externa brasileira no Instituto Rio Branco. Foi embaixador do Brasil no México, no Equador e membro da delegação brasileira permanente em Genebra.

Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional