Feliz Ano Velho – A operação na Venezuela e o multilateralismo como ‘arma dos mais fracos’

Passando por cima do direito interno e internacional, a operação na Venezuela reflete uma transformação mais ampla da política externa dos EUA sob Trump, em que imperativos políticos domésticos pesam mais do que a credibilidade e legitimidade internacional

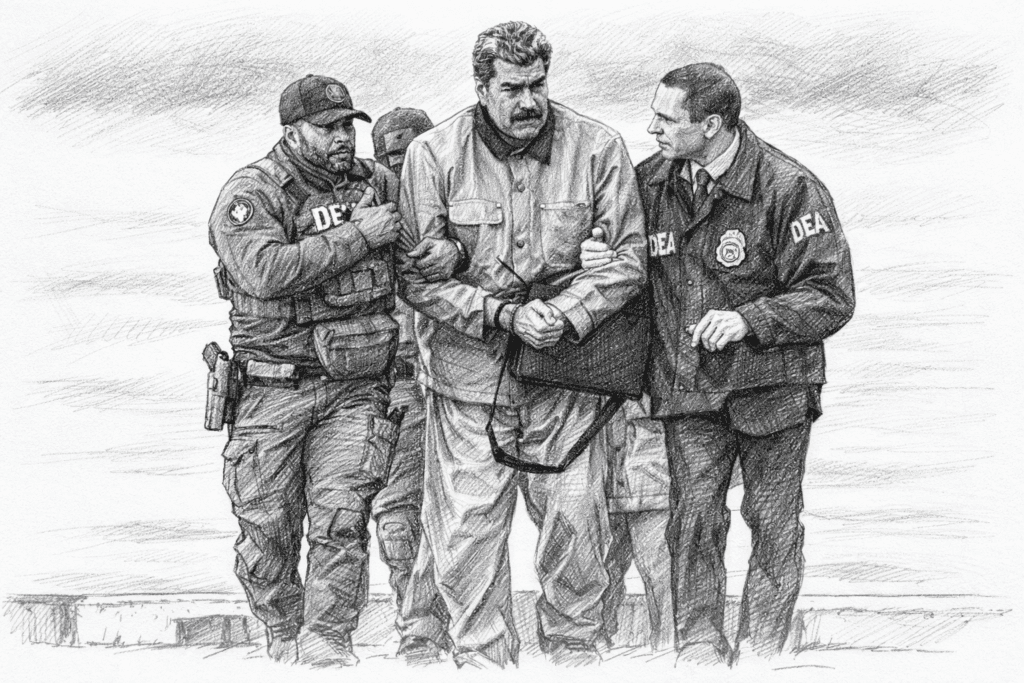

Nem bem havíamos começado o ano de 2026, já assistíamos atônitos a espetacular operação militar dos Estados Unidos na Venezuela, que terminou com Nicolás Maduro levado à julgamento em território norte-americano.

O evento representa mais do que uma escalada dramática em uma crise longeva. Ela sinaliza o retorno de uma certa “lei do mais forte” que muitos na América Latina esperavam ter sido relegada aos arquivos do século XIX ou da Guerra Fria.

‘A ação dos EUA não traz boas notícias para o Brasil, a região, e o resto do mundo’

Se a rapidez da intervenção, combinada com a ausência de uma justificativa jurídica ou política coerente, não trouxe alento imediato aos venezuelanos — sedentos pelo fim do regime autoritário e pelo retorno da democracia, embora espremidos entre a repressão interna e a coerção externa. Tampouco traz boas notícias para o Brasil, a região, e o resto do mundo.

Poucas horas após a operação, o presidente norte-americano Donald Trump apresentou uma lista desarticulada de explicações e justificativas: combate ao tráfico de drogas, segurança nacional, oportunidades de investimento para empresas norte-americanas do setor do petróleo. Nenhuma soou crível — e isso parece ter sido intencional.

‘O poder, aqui, não é algo a ser legitimado por meio do direito ou de instituições, mas algo a ser demonstrado, e de maneira espetacular se possível’

Diferentemente do manual neoconservador do início dos anos 2000, que buscava revestir a ação militar com a linguagem da promoção da democracia ou do direito internacional (tal como no caso da invasão do Iraque em 2003), a abordagem de Trump considera ao próprio ato de “justificar-se” como um constrangimento ao seu livre exercício de poder. O poder, aqui, não é algo a ser legitimado por meio do direito ou de instituições, mas algo a ser demonstrado, e de maneira espetacular se possível.

Passando por cima do direito interno e internacional, a operação na Venezuela reflete uma transformação mais ampla da política externa dos EUA sob Trump, em que imperativos políticos domésticos — projetar força para o público interno, alimentar a narrativa do “America First” — pesam mais do que a credibilidade e legitimidade internacional. Ou pior: pesam mais do que a ordem internacional construída e sustentada pela hegemonia dos Estados Unidos nos últimos 80 anos.

No continente latino-americano, a reação à operação na Venezuela foi previsivelmente polifônica. Há anos a região está dividida em relação à Venezuela, em grande medida refletindo as clivagens esquerda–direita. Não é de hoje que tais divisões moldam a forma como diferentes governos interpretam a “Questão da Venezuela” e se relacionam com o regime de Nicolás Maduro (e com o Chavismo, mais amplamente).

‘Assim como Cuba no século XX, a Venezuela tornou-se um espelho no qual identidades e alteridades políticas domésticas são forjadas’

Assim como Cuba no século XX, a Venezuela tornou-se um espelho no qual identidades e alteridades políticas domésticas são forjadas. Líderes em toda a região têm instrumentalizado o chavismo como um “Outro” em relação ao qual se definem, frequentemente às custas da população e dos migrantes venezuelanos, utilizados em disputas políticas nacionais.

Nesse contexto, a operação dos EUA provocou reações profundamente distintas. De um lado, governos de esquerda da região, incluindo o do Brasil, Colômbia, México e o atual governo do Chile, emitiram um comunicado conjunto condenando a intervenção e defendendo uma solução pacífica e baseada no diálogo. Apesar de trajetórias bastante diferentes em relação a Maduro nos últimos anos — o chileno Gabriel Boric havia sido muito mais vocal do que Lula ao criticar o giro autoritário do chavismo —, ambos rejeitaram o uso da força para tirar Maduro do poder. De outro, a operação liderada por Washington garantiu o apoio de líderes de direita e extrema direita em países como Argentina, El Salvador, Paraguai e Panamá.

Para além das vozes dissonantes, chama a atenção a morosidade — ou paralisia — das respostas diplomáticas alternativas à política da força de Trump. Para além da condenação retórica, a diplomacia e o multilateralismo têm se mostrado incapazes de salvar a Venezuela de seus inúmeros tiranos.

‘A crise na Venezuela evidencia o quanto se tornou difícil para a região — e para as instituições multilaterais — responder coletivamente’

Rachados por dentro, o Conselho de Segurança da ONU e os organismos regionais como o Mercosul, a CELAC e a OEA não deram resposta à altura do desafio. Tampouco a tradicional diplomacia informal, ad hoc, de países como o Brasil parece ter sido ativada desta vez. Mais uma vez mais, a crise na Venezuela evidencia o quanto se tornou difícil para a região — e para as instituições multilaterais — responder coletivamente.

Apesar do Fla-Flu ideológico, é de bom tom deixar claro o quão difícil é para qualquer analista internacional justificar a operação dos EUA na Venezuela ou então não se preocupar com suas repercussões. Sob a ótica do direito internacional, a captura unilateral de um chefe de Estado em exercício para “julgá-lo domesticamente” em um país terceiro configura uma clara violação do direito internacional e pode ser qualificada como um ato de agressão. Em paralelo, as alegações da parte dos EUA de legítima defesa associadas ao combate global, “sem fronteiras”, ao narcotráfico esgarçam ainda mais os marcos jurídicos existentes, processo este que — diga-se de passagem — tem suas raízes nas falidas Guerra contra as Drogas e Guerra contra o Terror.

Ainda que as eleições de Maduro tenham sido fraudulentas e que seu governo seja responsável por graves violações de direitos humanos, uma intervenção humanitária em nome da Responsabilidade de Proteger (R2P) exige autorização do Conselho de Segurança da ONU. Neste sentido, o que é particularmente distinto aqui não é a violação em si, mas a ausência de qualquer tentativa séria da parte de Trump de construir um argumento jurídico plausível, ao contrário do que ocorreu no Iraque em 2003.

‘A invasão de um país terceiro para controlar receitas de petróleo configura abuso de poder ou, sejamos francos, imperialismo’

Já sob a ótica da política, ou da economia política, a invasão de um país terceiro para controlar receitas de petróleo configura abuso de poder ou, sejamos francos, imperialismo. E para complicar, para assegurar algum tipo de “lucro” para atores norte-americanos no futuro exigiria investimentos maciços, presença militar sustentada e segurança jurídica — exatamente o que a abordagem adotada por Trump inviabiliza.

Ainda assim, o que se viu em Caracas traz implicações que vão muito além da Venezuela. Por um lado, o intervencionismo explícito e unilateral dos Estados Unidos na região está de volta, ecoando períodos anteriores da política hemisférica nos séculos XIX e durante a Guerra Fria.

Isso coloca à prova a diplomacia dita “não-alinhada” de países como Brasil e Colômbia, cujas políticas externas têm enfatizado soluções negociadas e a autonomia estratégica. Por outro, os eventos na Venezuela também trazem à tona questões incômodas para a Europa.

A relutância de inúmeros governos europeus em condenar a violação do direito internacional corrói a própria ordem jurídica que afirmam defender — especialmente em um momento em que buscam solidariedade global em relação à Ucrânia. Seja em Caracas, seja em Gaza, a seletividade ao invocar (ou não invocar) o direito internacional acarreta uma perda de credibilidade da Europa junto a muitos no Sul Global e mina a legitimidade das instituições, e da ordem internacional, que o continente europeu ajudou a fundar e sustentar. A ironia é que a própria Europa parece estar, cada vez mais, rumando para o lado dos “mais fracos” em um mundo em que os polos de força estão claramente concentrados em três gigantes: EUA, China e Rússia.

‘Por sorte, ou pragmatismo, tanto China quanto Rússia não parecem dispostas, neste momento, a escalar para um confronto direto com Washington’

Por sorte, ou pragmatismo, tanto China quanto Rússia — ambos com vínculos econômicos e estratégicos profundos com o regime — não parecem dispostas, neste momento, a escalar para um confronto direto com Washington. Para Pequim, a situação é particularmente espinhosa, dado que sua expansão econômica na América Latina dependeu, por muito tempo, da (auto-)contenção dos Estados Unidos. Em que medida a invasão da Venezuela altera o jogo para Beijing permanece uma questão em aberto.

Por fim, o episódio impõe um acerto de contas com as falhas do multilateralismo. Muitas vozes venezuelanas, exaustas por anos de repressão e colapso econômico, passaram a defender a intervenção externa diante da incapacidade das instituições internacionais e regionais de protegê-las. As tentativas passadas de mediação podem ter evitado um conflito civil na Venezuela, mas tampouco ofereceram justiça ou alternativas. Reconhecer essa falha, contudo, não torna o uso unilateral da força legítimo — nem prudente.

‘A defesa do direito internacional e das instituições multilaterais não é uma escolha, é uma necessidade, uma espécie de “arma dos mais fracos” para conter o exercício arbitrário do poder por Estados mais fortes.’

Se há algo que a história diplomática e a escola latino-americana de relações internacionais nos ensinam é que princípios como a não-intervenção, a integridade territorial, a solução pacífica de controvérsias e a autonomia não são meros adornos retóricos; constituem a espinha dorsal da estabilidade e da busca por prosperidade em um mundo desigual. A defesa do direito internacional e das instituições multilaterais não é uma escolha, é uma necessidade, uma espécie de “arma dos mais fracos” para conter o exercício arbitrário do poder por Estados mais fortes.

Enquanto a Venezuela navega um mar de velhos e novos dilemas (dependência de recursos naturais, desigualdade, crime organizado e autoritarismo, agora agravados por uma política imperial ressurgente), para o resto da América Latina o desafio é evitar tanto a resignação como a polarização paralisantes. Em paralelo, tanto nós quanto para o restante do mundo, a crise na Venezuela é um alerta: quando o direito é escrachado pelos poderosos, todos saímos mais fracos.

Laura Trajber Waisbich é cientista política e diretora-adjunta de programas no Instituto Igarapé. É afiliada ao Skoll Centre, na Said Business School da Universidade de Oxford e foi diretora do Programa de Estudos Brasileiros e professora de estudos latino-americanos na mesma universidade.

Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional